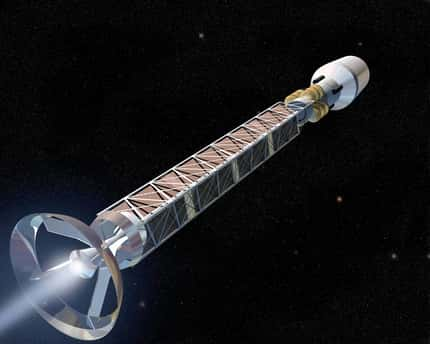

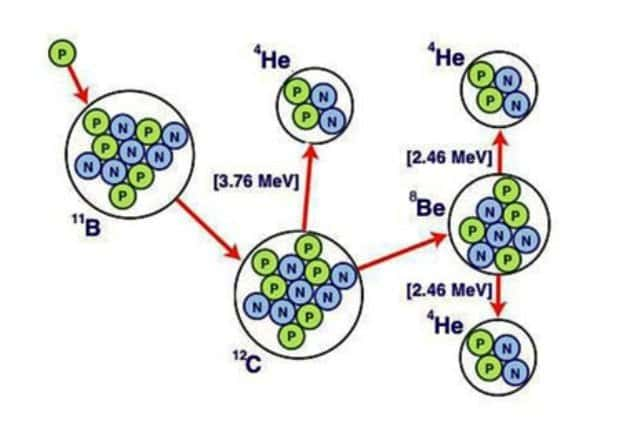

Le schéma de la réaction de fusion aneutronique avec du bore (boron). © Nasa Langley Research Center

On doit à Constantin Tsiolkovski une célèbre équation indiquant la vitesse que peut atteindre une fuséefusée en fonction du logarithme du rapport de sa masse initiale sur sa masse finale et proportionnelle à la vitesse d'éjection des gaz. On peut ainsi constater que si l'on disposait d'un moteur à photonsphotons, il suffirait de seulement 10 % de la masse d'un vaisseau spatial pour atteindre environ 10 % de la vitesse de la lumièrevitesse de la lumière. Ceci est un exemple d'une règle générale : plus la vitesse d'éjection de la matièrematière d'un réacteur de fusée est importante, plus il est possible d'atteindre de grandes vitesses avec peu de carburant.

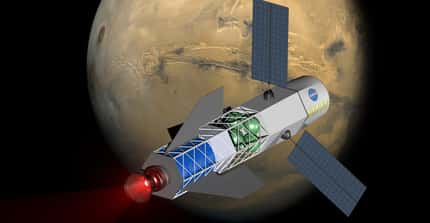

Il faut aussi tenir compte de l'énergieénergie disponible par unité de masse et utilisable par un moteur pour éjecter de la matière à grande vitesse. Si l'on veut atteindre Mars en quelques semaines seulement, ou Alpha du Centaure en moins d'un siècle, il est donc nécessaire de disposer du moteur adéquat.

Les réactions de fusionfusion libérant beaucoup d'énergie, il semble logique de les envisager soit pour produire l'électricité utilisée dans un moteur ioniquemoteur ionique soit sous forme d'explosion thermonucléaire propulsant directement un vaiseau. Un bon exemple est le fameux projet Daedalus du BIS, autrefois présidé par Arthur Clarke. Malheureusement, le moteur du projet Daedalusprojet Daedalus utilise une réaction de fusion du deutérium avec le tritiumtritium, la même que celle du projet Iter. Or, le tritium est très rare sur Terre et la réaction de fusion s'accompagne d'un flux de neutronsneutrons à hautes énergies posant de multiples problèmes.

Dans le cas d'un moteur de fusée destiné, non au lancement mais au voyage interplanétaire, John J. Chapman pense avoir une solution. Il vient de l'exposer lors du IEEE Symposium on Fusion Engineering à Chicago. Cet ingénieur de la NasaNasa propose d'utiliser du borebore, un élément facile à trouver sur Terre, et de s'en servir pour déclencher une réaction de fusion aneutronique. Pour cela, il faut disposer d'une source d'impulsions laserlaser.

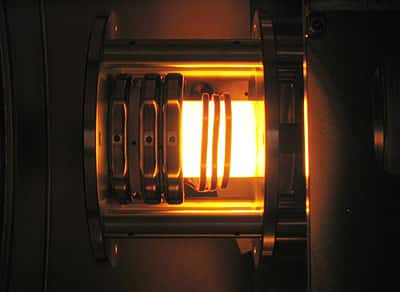

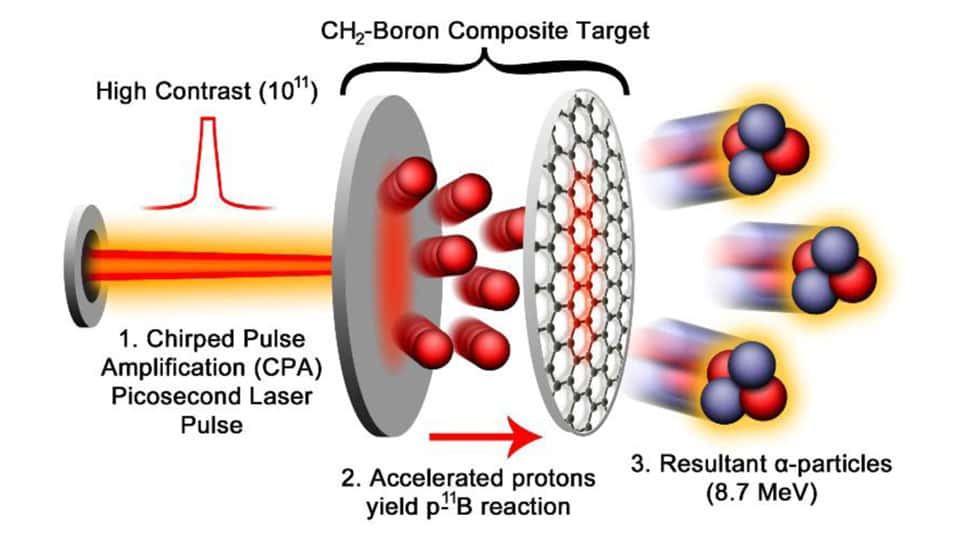

Le schéma du réacteur à fusion aneutronique utilisant du bore (boron en anglais) proposé par Chapman. © Nasa Langley Research Center

Une bonne efficacité... sur le papier

On commence par envoyer sur une cible de 20 centimètres de diamètre un faisceau délivrant une puissance par unité de surface de 2 x 1018 wattswatts par centimètre carré. La cible elle-même est constituée d'une première couche métallique conductrice de 5 à 10 micromètresmicromètres. Le champ électriquechamp électrique de l'impulsion laser ionise d'abord les ionsions de la couche métallique, laquelle explose sous l'action de la répulsion électrostatiqueélectrostatique entre les noyaux et produit du même coup un flux de protonsprotons en direction de la seconde couche constituée de bore 11.

C'est alors que se produit une réaction de fusion des protons avec les noyaux de bore donnant des noyaux de carbonecarbone excités qui se désintègrent en noyaux d'héliumhélium et de bérylliumbéryllium. Or, le noyau de béryllium ainsi produit est lui-même instable et se désintègre en donnant deux noyaux d'hélium. Le bilan final de la réaction est la production de trois noyaux d'hélium animés d'une énergie cinétiqueénergie cinétique de 2,9 MeV et qui sont éjectés à grande vitesse.

Selon les calculs de Chapman, on obtient ainsi un système de propulsion quarante fois plus efficace que le meilleur des systèmes de propulsion ionique dont dispose actuellement l'Humanité et ce d'autant plus que chaque impulsion du laser devrait générer environ 100.000 particules alpha.

Comme le reconnaît lui-même l'ingénieur, il ne s'agit encore que de quelques idées explorées par le calcul. Il faudrait probablement quelques dizaines d'années d'études avant de savoir si ce type de propulsion est vraiment possible et avantageux...