au sommaire

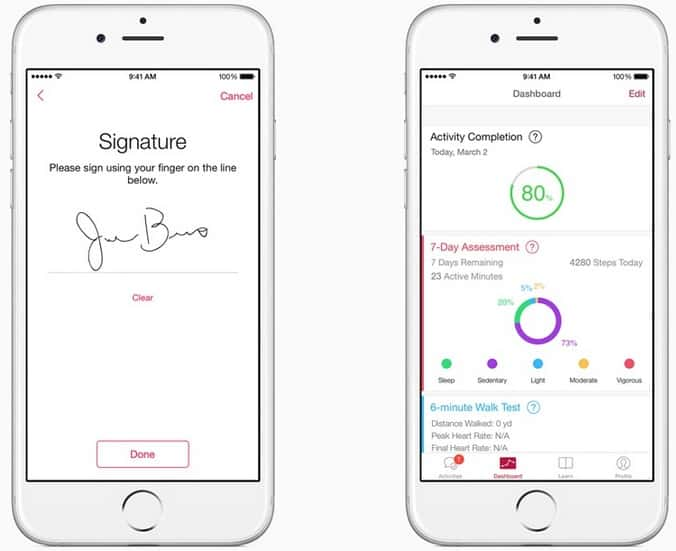

Les centaines de millions d'utilisateurs d'iPhone à travers le monde représentent une véritable mine d'or en matièrematière d'analyse de données, principalement dans un but commercial et publicitaire. À l'instar d'autres géants de la high-tech en quête de nouveaux débouchés, AppleApple s'intéresse de près au domaine de la santé et veut utiliser cette base installée comme un puissant levier. C'est ainsi que la marque à la pomme a lancé cette année sa plateforme ResearchKit. Il s'agit d'un cadre logiciel (en anglais framework) open source destiné à développer des applications mobiles vouées à la recherche dans les domaines de la médecine et de la santé.

Grâce à la popularité de l'iPhone, les scientifiques et les médecins peuvent plus facilement enrôler des testeurs volontaires pour leurs études et ainsi récolter des données sur de larges échantillons de population. Les premières applicationsapplications basées sur ResearchKit ont trait à l'asthmeasthme, le cancer du seincancer du sein, les affections cardiovasculaires, le diabètediabète et la maladie de Parkinsonmaladie de Parkinson. Une fois installées, et après que l'utilisateur ait donné son accord, elles interrogent les capteurscapteurs du smartphone (accéléromètre, GPS, gyroscopegyroscope, microphone...) afin d'évaluer le niveau d'activité physiquephysique ou de déceler d'éventuels troubles moteurs ou cérébraux. Elles peuvent également accéder aux informations de l'application Santé qui couvre 70 critères tels que le poids, la pression artériellepression artérielle ou encore la glycémieglycémie.

Outre la collecte de données par ces biais techniques, les applications ResearchKit permettent aussi de réaliser des sondages. Pour le moment, ces logiciels ne sont disponibles qu'aux États-Unis. Selon Apple, plus de 60.000 personnes ont déjà téléchargé des applications ResearchKit depuis quelles sont proposées sur son magasin en ligne. Le géant nord-américain compte toutefois aller beaucoup plus loin...

Apple investit le secteur de la recherche médicale avec sa plateforme open source ResearchKit grâce à laquelle les chercheurs et les médecins peuvent créer des applications destinées à mener des études scientifiques. © Apple

Le big data génétique, un eldorado scientifique et commercial

Selon les informations exclusives du site Technology Review édité par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), Apple collabore d'ores et déjà avec des chercheurs pour créer des applications qui permettraient de réaliser des tests génétiques. Deux projets d'étude basés sur des tests ADN seraient ainsi en cours d'élaboration. Le premier, mené en partenariat avec l'université de Californie à San Francisco, porteporte sur les causes des naissances prématurées. Il s'agirait de croiser des tests génétiquesgénétiques de femmes enceintes avec d'autres données physiologiques collectées sur leur smartphone. Pour la seconde étude, Apple travaillerait avec l'hôpital Mount Sinai de New-York, mais son objet n'est pas connu. L'article de Technology Review précise que, pour ces deux premières expérimentations, Apple ne gérera pas directement les analyses ADNADN. Celles-ci reposeraient sur des tests salivaires.

Par ailleurs, les études ne couvriraient pas la totalité du génomegénome d'une personne. Elles se concentreraient sur une centaine de gènesgènes liés à certaines maladies. Ces tests ciblés menés à grande échelle ne coûteraient pas plus d'une centaine de dollars chacun. Les données seront entre les mains des scientifiques et hébergées sur une plateforme de cloud computingcloud computing. Toutefois, certaines informations pourraient être transmises aux participants via leur iPhone. À terme, Apple envisagerait de permettre aux usagers de partager leurs données ADN avec des médecins ou des scientifiques « aussi facilement qu'ils partagent leur position géographique ».

Vers un Internet de l’ADN

Pour les professionnels de la santé, la possibilité de récolter les données sur de grands échantillons de population ouvre des perspectives prometteuses. Ces contributions massives peuvent aider à faire progresser plus rapidement la recherche sur certaines maladies très répandues. L'analyse de ces informations est un enjeu tout aussi crucial. En effet, les progrès dans le décodage du génome humain génèrent des quantités exponentielles de données et les scientifiques ne sont pas toujours équipés pour traiter un tel volumevolume et en tirer des indications pertinentes.

C'est là que les géants du secteur informatique se positionnent pour proposer la puissance de leurs data centersdata centers afin de stocker ces téraoctets de données puis de les traiter avec des outils analytiques. Apple n'est évidemment pas le seul sur ce marché du big data génétique qui pèse des milliards de dollars. IBMIBM, AmazonAmazon, MicrosoftMicrosoft sont sur les rangs, ainsi que GoogleGoogle. En mars 2014, ce dernier a lancé le projet Google Genomics. Ce service de cloud computing permet aux universités, aux hôpitaux et laboratoires de recherche de transférer leurs données ADN sur des fermes de serveursserveurs et de mener des expérimentations en utilisant les mêmes outils dont Google se sert pour étudier le comportement des internautes. Le but ultime est de créer un « InternetInternet de l'ADN » où les scientifiques pourront partager les informations et réaliser des expérimentations virtuelles aussi aisément que l'on se sert d'un moteur de recherche.

Si cette évolution est sans doute louable, d'un point de vue scientifique, elle soulève en revanche de nombreuses questions. À travers nos activités numériquesnumériques, nous confions déjà beaucoup d'informations personnelles à ces grandes entreprises. Le respect de la confidentialitéconfidentialité et la sécurité de ces données sont des enjeux qu'il faut déjà défendre avec force et constance. Faire de notre patrimoine génétique un marché de massemasse impliquerait une vigilance encore plus grande.

Découvrez les comparatifs et guides d'achats Smartphones

Retrouvez tous nos articles sur la rubrique guides d'achat smartphone :

- Meilleurs Smartphones 2024 - Test et Comparatif

- Meilleurs Smartphones 5G 2024 - Test et Comparatif

- Meilleurs Smartphones Apple 2024 - Test et Comparatif

- Les meilleurs smartphones à moins de 800 € : lequel choisir en 2024 ?

- Les top smartphones haut de gamme à moins de 700 €

- Les meilleurs smartphones à moins de 600 € : lequel choisir en 2024 ?