au sommaire

Deux méthodes principales sont utilisées, à la fois pour détecter de nouvelles exoplanètes et pour déterminer les fréquences de vibration acoustique des étoiles. Découvrez-les sans plus attendre et faites connaissance avec CorotCorot et Kepler.

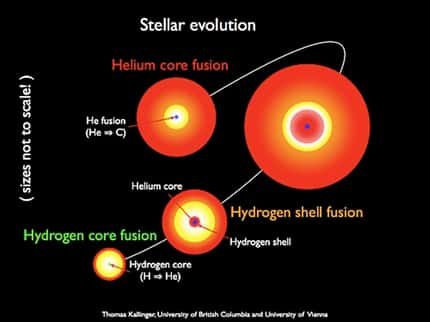

La première méthode de détection des exoplanètes est spectroscopique : elle consiste à repérer avec une très grande précision les mouvements stellaires, à partir des variations des longueurs d'ondelongueurs d'onde du rayonnement observé (effet Doppler-Fizeaueffet Doppler-Fizeau vu page 2 de ce dossier). On peut donc détecter les vibrations superficielles des étoiles, ainsi que leur mouvement à plus grande échelle, si elles possèdent une ou plusieurs planètes.

Les différences entre les observations des deux phénomènes résident dans les échelles de temps (de l'ordre de quelques jours à quelques années pour les planètes, de quelques minutes pour les vibrations acoustiques), et dans les amplitudes de vitessevitesse observées (de l'ordre du kilomètre par seconde pour les mouvements des planètes, de quelques mètres par seconde pour les vibrations acoustiques).

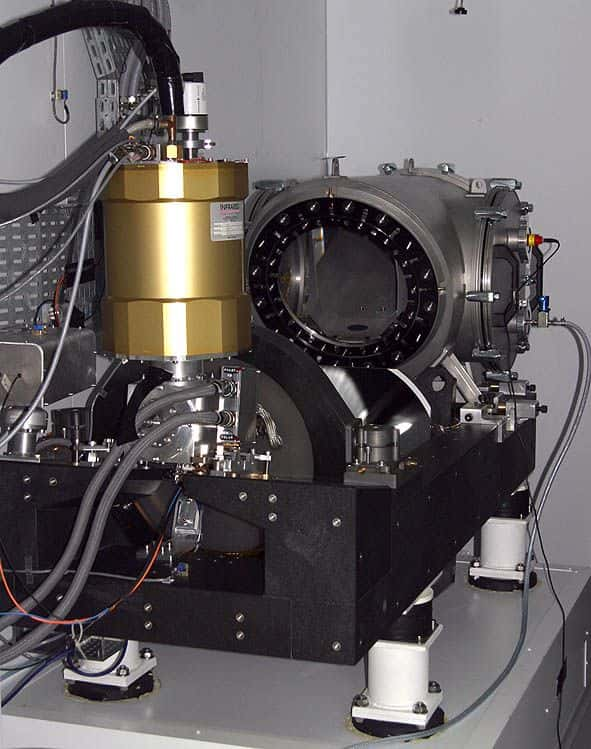

Ces mesures sont extrêmement délicates. Elles nécessitent des instruments très stables, à la fois sur le plan mécanique et sur le plan thermique. C'est le cas du spectrographespectrographe Sophie, successeur d'Élodie à l'observatoire de Haute-Provence, et du spectrographe Harps, installé à l'observatoire chilien de La Silla.

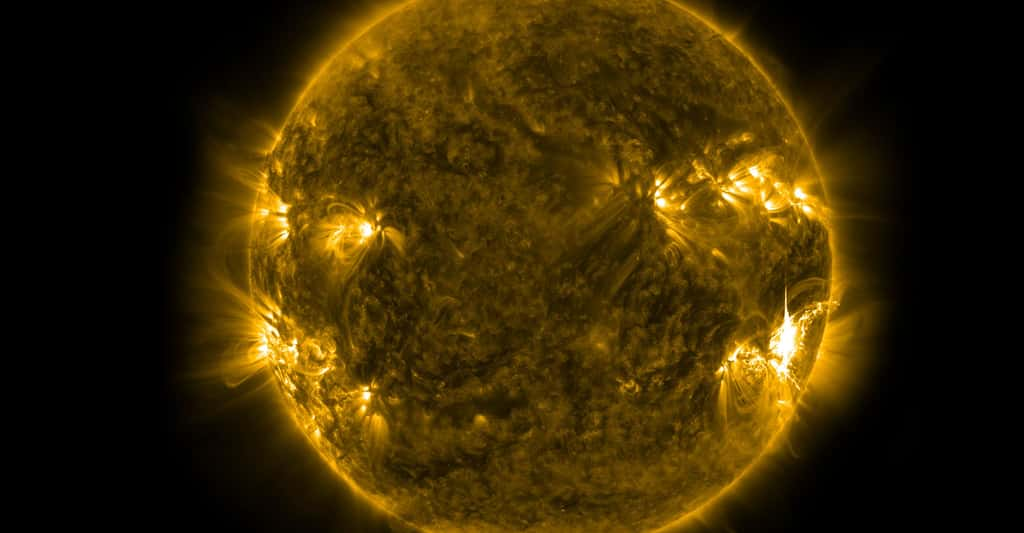

Observation directe des variations périodiques de la lumière stellaire

La seconde méthode consiste à observer directement les variations périodiques de la lumièrelumière stellaire. Les mêmes instruments que précédemment permettent de détecter à la fois les vibrations stellaires, qui conduisent à des variations de la lumière globale de l'étoile, et les exoplanètes par la méthode du transit planétaireméthode du transit planétaire. En effet, si une planète passe devant l'étoile, elle la cache en partie et la lumière globale diminue pendant tout le temps de son passage, pour augmenter ensuite.

Pour pouvoir déterminer, avec cette méthode, les fréquences acoustiques des étoiles, une précision extrême est nécessaire. Celle-ci est impossible à atteindre depuis le sol terrestre, en raison des mouvements de l'atmosphère. Pour cette raison, les télescopestélescopes prévus pour ces observations sont montés à bord de satellites et installés dans l'espace.

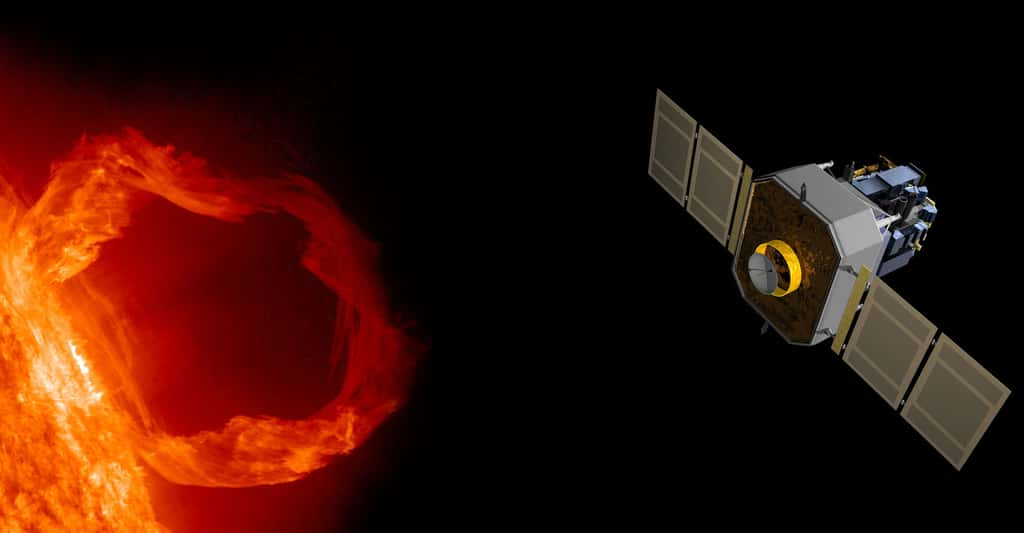

Le télescope spatial Corot

Le premier satellite construit dans ce but, de conception essentiellement française, a été lancé le 27 décembre 2006 à l'aide d'une fuséefusée SoyouzSoyouz 2.1.B, du cosmodrome de BaïkonourBaïkonour, au Kazakhstan. Corot - ConvectionConvection, rotation et transits planétaires - est un petit télescope spatialtélescope spatial de 30 cm de diamètre, réalisé à Cannes par Alcatel Alenia Space (devenue depuis Thales Alenia Space).

Le maître d'œuvremaître d'œuvre est le Centre national d'études spatiales (Cnes) français finançant le projet à hauteur de 70 %, en coopération avec l'ESAESA, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, la Belgique et le Brésil. Corot a permis de découvrir de nouvelles exoplanètes et d'étudier la vibration de très nombreuses étoiles. Prévue au départ pour durer trois ans, sa mission a été renouvelée jusqu'à une panne finale en novembre 2012.

Le satellite Kepler

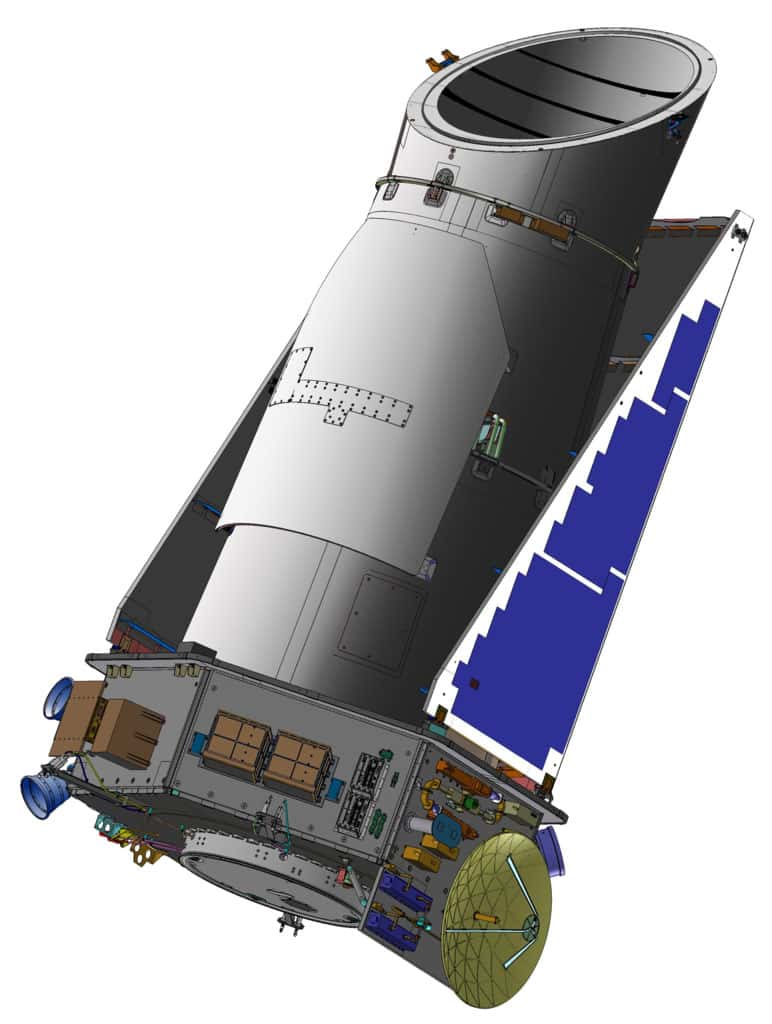

Le deuxième satellite est de conception états-unienne, programmé et géré par la NasaNasa. Kepler - ce n'est pas un acronyme mais un nom donné en l'honneur de l'astronomeastronome Johannes KeplerJohannes Kepler - a été lancé le 7 mars 2009 à bord d'une fusée DeltaDelta II depuis Cap CanaveralCap Canaveral, en Floride. Contrairement à Corot, qui se trouve sur une orbiteorbite géocentriquegéocentrique, Kepler a été placé en orbite héliocentriquehéliocentrique, proche de celle de la Terre, qui suit le mouvement de celle-ci. Le diamètre du télescope est de 1,4 mètre, beaucoup plus grand que celui de Corot. Sa mission, initialement prévue pour durer trois ans et demi, a ensuite été étendue. Le satellite Kepler a fourni quantité de données dont le traitement demandera de nombreuses années.

D'autres projets spatiaux sont prévus, dont Plato - Planetary Transits and Oscillations of Stars. Il a été sélectionné par l'ESA le 19 février 2014 pour un lancement programmé en 2024.