Les régions externes où se trouvent les géantes gazeuses sont le domaine de la glace d'eau : en particulier, l'eau y constitue la moitié de la masse de la plupart des satellites. Les rayonnements solairesrayonnements solaires y sont trop faibles pour la faire passer à l'état liquideétat liquide ; mais d'autres sources d'énergie ne peuvent-elles pas s'y substituer ?

Des énergies de substitution : Europe et Io

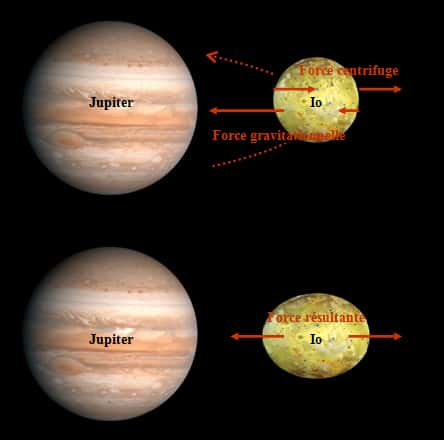

C'est le cas des satellites IoIo et Europe de Jupiter : ces deux corps possèdent une énergie interne considérable, due au « malaxage par les forces de marée ». Le principe est le suivant : lorsque vous tournez à gauche en voiturevoiture, une force tend à vous déporter vers la droite, il s'agit de la force centrifugeforce centrifuge.

De même, un satellite en orbiteorbite autour d'une géante gazeuse est « en virage permanent », et subit donc une force centrifuge vers l'extérieur du virage. Celle-ci s'oppose à la force gravitationnelleforce gravitationnelle dirigée vers l'intérieur du virage.

Or, le côté du satellite tourné vers la planète subit une force gravitationnelle plus intense que le côté aux antipodes, car il est plus près de la planète. Finalement, si on ajoute la force centrifuge, il apparaît que la force résultante tend à « écarteler » le satellite : celui-ci adopte la forme d'un ballonballon de rugby.

C'est notamment ce qui explique les marées sur Terre, dues à la LuneLune. Mais dans le cas d'Io et d'Europe, il s'y ajoute un deuxième phénomène : leur orbite n'est pas tout à fait circulaire, car les deux satellites s'influencent mutuellement par la gravitation. Au fur et à mesure qu'ils s'approchent et s'éloignent de JupiterJupiter au cours de ces oscillations, le phénomène de marée s'accroît puis diminue : les satellites oscillent en permanence entre un « ballon de football » et un « ballon de rugby ». En d'autres termes, ils sont « malaxés ».

Ce malaxage s'accompagne de frictionsfrictions à l'intérieur des satellites qui tendent à les chauffer fortement : l'énergie produite est dissipée vers la surface par le biais du volcanismevolcanisme.

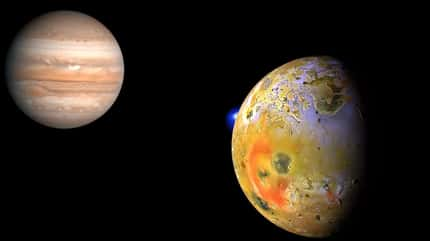

Sur Io, le phénomène a été tellement intense que toute la glace d'eau initiale est passée sous forme de vapeur : du fait des radiations solaires, la vapeur d'eau a été définitivement éjectée du satellite. Il ne subsiste aujourd'hui qu'un corps sans eau constellé de volcansvolcans actifs.

Sur Europe, plus éloigné de Jupiter, le phénomène a été moins intense : aux débuts de son Histoire, Europe a « perdu du poids » comme Io, en perdant son eau sous forme de vapeur. Mais la taille du satellite diminuant, cela a diminué le phénomène des marées : l'eau a finalement pu rester sous forme de glace en surface, et a cessé son échappement.

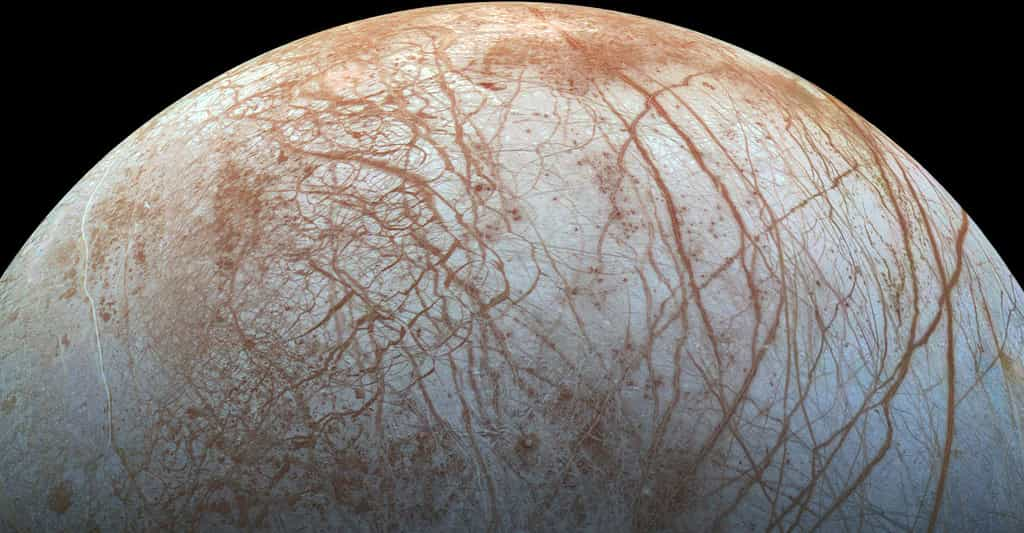

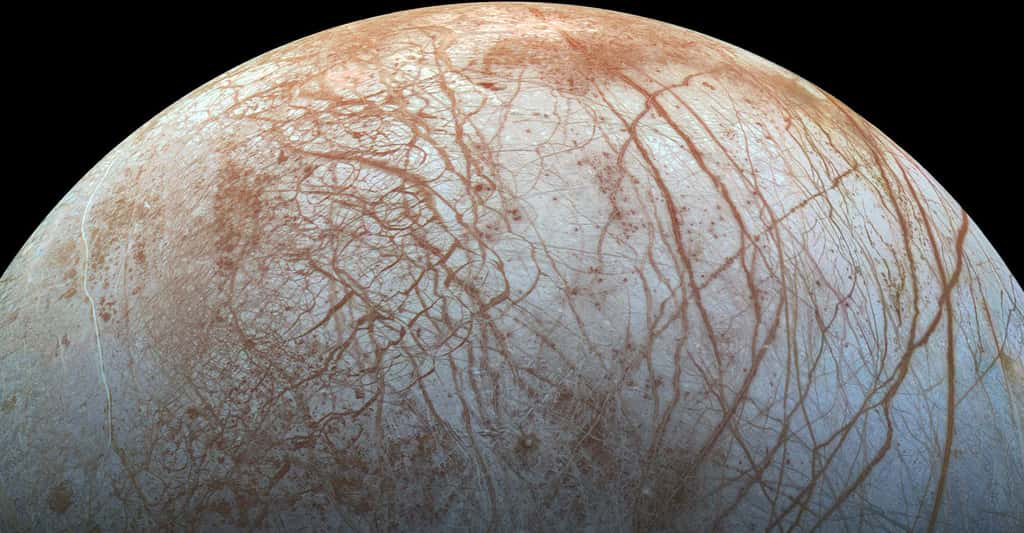

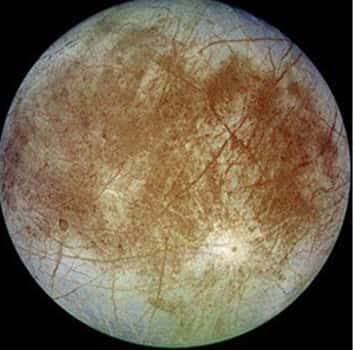

Ainsi, une grande quantité de l'eau initiale s'est échappéeéchappée d'Europe, mais il en reste néanmoins suffisamment pour que sa surface soit couverte de glace. De plus, le chauffage interne dû au malaxage perdure aujourd'hui : il permet de faire passer l'eau à l'état liquide sous la croûtecroûte de glace. Ainsi, Europe abrite probablement un gigantesque océan d'eau liquide caché sous la glace externe.

Europe, satellite de Jupiter. Un océan d’eau liquide se cache sans doute sous sa croûte de glace. © DR

Une vie possible sans lumière ?

Sur Terre, des organismes vivants ne dépendant pas de la photosynthèsephotosynthèse ont été découverts près des dorsales océaniquesdorsales océaniques : même si la lumièrelumière du SoleilSoleil n'arrive pas à pénétrer dans l'océan d'Europe, la présence de vie à l'intérieur n'est donc pas totalement à écarter...

Finalement, la présence d'eau liquide est possible même en l'absence de l'énergie d'une étoileétoile, et le Système solaireSystème solaire nous en offre un bel exemple !

Il est même envisageable de trouver de l'eau liquide à la surface de tels corps, et non plus seulement en profondeur. Par exemple, Titan, le gros satellite de SaturneSaturne, a conservé une épaisse atmosphèreatmosphère de diazote car les rayonnements solaires ont été trop faibles pour l'arracher. Avec un malaxage par le phénomène de marée, la glace d'eau serait alors passée à l'état liquide en surface, et non plus gazeux : l'eau ne se serait pas échappée comme sur Io, et se serait maintenue sous forme liquide à la surface jusqu'à aujourd'hui ! Pour rencontrer une telle situation, il aurait sans doute suffi d'intervertir Jupiter et Saturne, avec leur cortège de satellites...