au sommaire

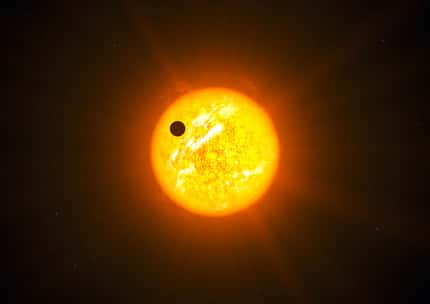

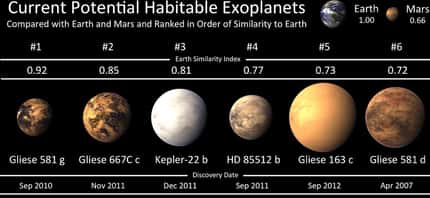

La découverte d'une probable exoterre, Kepler 452b, fait rêver. Encore faut-il s'assurer qu'il s'agit bien d'une exoplanète rocheuse comparable à la Terre. Bien que cela soit probable pour plusieurs raisons, cela reste encore à prouver. Quand bien même ce serait le cas, son atmosphèreatmosphère permet-elle vraiment l'existence d'eau sous forme liquide ? Bien des paramètres pourraient conduire à ce que cela ne soit pas le cas. L'un d'entre eux peut surprendre, c'est l'existence ou non d'une tectonique des plaquestectonique des plaques, laquelle est liée en partie à la composition interne d'une planète tellurique.

Pour le comprendre, prenons le cas de la Terre. Il semble que cette tectonique ait joué un rôle important dans le développement et le maintien de l'habitabilité de la vie par l'intermédiaire du volcanismevolcanisme, et ce pour plusieurs raisons.

Ainsi, la libération de grandes quantités de gaz carboniquegaz carbonique dans l'atmosphère de la Terre par ce volcanisme a contribué à l'effet de serreeffet de serre. Il conserve la température de la Terre suffisamment élevée pour que l'eau à sa surface reste liquide dans ses océans. C'est peut-être lui aussi qui a aidé la Terre à sortir du CryogénienCryogénien, période où la Planète subissait une forte glaciationglaciation selon la théorie dite de la Terre « boule de neige ».

L'eau agit comme un lubrifiant

Enfin, sur une échelle de temps assez longue, bien supérieure à quelques siècles, la tectonique des plaques joue un rôle régulateur pour le cycle du carbonecycle du carbone. En engloutissant des plaques par subductionsubduction contenant des carbonates, elle recycle le carbone en le libérant à nouveau lors des éruptions volcaniqueséruptions volcaniques.

Il semble bel et bien que la présence d'eau liquide aide au développement et au maintien de la tectonique des plaques. Elle modifie le point de fusion des roches du manteau du fait de l'injection de roches hydratées, ce qui influe sur le volcanisme, mais surtout, on pense qu'elle modifie la viscosité du manteau supérieure et sert donc de lubrifiantlubrifiant pour le mouvementmouvement des plaques.

Il existe donc une série de couplages entre effet de serre, persistance de la tectonique des plaques et cycle du carbone. C'est ce qui expliquerait que l'emballement de l'effet de serre sur VénusVénus ait conduit à la disparition d'une tectonique des plaques à la surface de la jumelle de la Terre, en évaporant ses océans. Inversement, bien que ce soit sur une grande échelle de temps, une tectonique des plaques contribuerait à stabiliser l'effet de serre dans une certaine mesure.

Pour préciser les conditions d'habitabilité des milliards de superterres potentiellement habitables qui existent dans la Voie lactéeVoie lactée, les astrophysiciensastrophysiciens ont donc rapidement pris conscience qu'il fallait procéder à la modélisationmodélisation de l'intérieur des exoplanètesexoplanètes aussi bien que de leur atmosphère. Ils ont ainsi découvert qu'elles pourraient avoir une exogéologie surprenante. Certains chercheurs sont même arrivés à la conclusion qu'elles seraient fréquemment comme Arrakis.

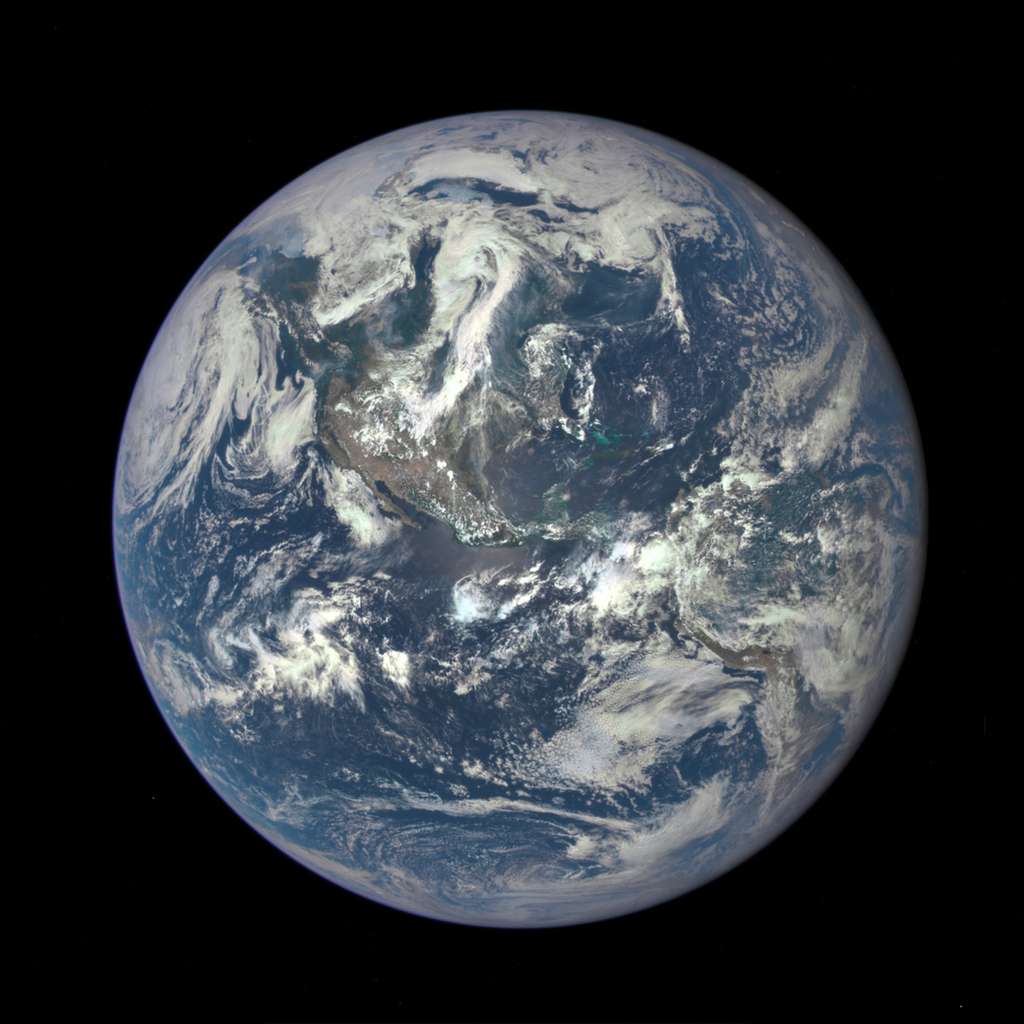

La Terre, le 6 juillet 2015, photographiée par le satellite DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) à 1,6 million de kilomètres de distance. La précédente vue globale de notre planète remonte à 1972 et la mission Apollo 17. Les astronautes qui l'ont photographié lui affublèrent alors le surnom de « Bille bleue » (Blue Marble, en anglais) qui est resté en usage… À cette époque, la tectonique des plaques venait tout juste de s’imposer. © Nasa

Avec 30 % d’isotopes radioactifs en plus, la Terre devient Vénus

C'est dans ce contexte qu'il faut replacer un article publié dans Nature Geoscience par un géochimiste et un géophysicien, Matthew Jackson (UC Santa Barbara) et Mark Jellinek (University of British ColumbiaColumbia). Les deux chercheurs y affirment que la composition chimique interne d'une exoplanète rocheuse doit impérativement être prise en compte pour prédire l'occurrence d'une tectonique des plaques et donc en évaluer l'habitabilité.

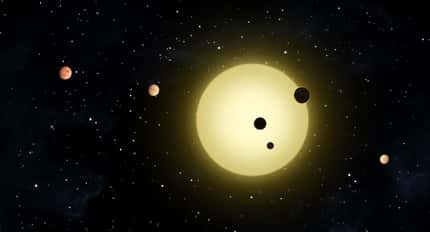

L'existence et les caractéristiques d'une tectonique des plaques sont étroitement liées à l'histoire thermique d'une planète, à la façon dont elle contient, produit et dissipe de la chaleurchaleur. Quand la Terre sera plus froide par exemple, sa tectonique disparaîtra. Quand elle était plus chaude, il devait y avoir un plus grand nombre de plaques lesquelles étaient plus petites et animées de mouvements plus rapides. En effet, les panaches de matièrematière chaude qui s'élèvent dans le manteau à la façon de ceux que l'on observe dans une casserole d'eau chauffée étaient plus nombreux et plus vigoureux.

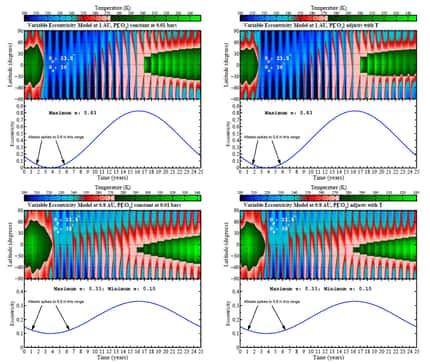

Une des sources de chaleur principales de cette convectionconvection du manteau terrestremanteau terrestre provient de la désintégration d'éléments radioactifs, à savoir des isotopesisotopes de l'uraniumuranium, du thoriumthorium et du potassiumpotassium. En modifiant dans les modèles de cette convection la quantité de ces isotopes, et donc la chaleur dégagée disponible, les deux chercheurs sont arrivés à la conclusion que dans le cas de la Terre, une augmentation de l'ordre de 30 % de cette quantité conduirait à l'existence d'un moins grand nombre de plaques et au final à l'apparition d'un climatclimat vénusien. Il semble qu'une tectonique des plaques similaire à celle que nous connaissons ne soit possible que pour un intervalle assez restreint des valeurs du contenu d'une planète en éléments radioactifs.

En plus de la zone d'habitabilitézone d'habitabilité définie par l'énergieénergie libérée par une étoileétoile, plus précisément sa luminositéluminosité, il existerait donc une contrainte propre à la quantité de chaleur libérée par une planète rocheuse. Voilà une variable de plus dont devront tenir compte les exobiologistes dans leur quête d'une vie ailleurs dans l'universunivers.