La nuit du 24 février 1987, l'astronomeastronome Oscar Duhalde sort de la coupole de l'observatoire de Las Campanas au Chili pour regarder le ciel à l'œilœil nu. Son regard est immédiatement attiré par une nouvelle étoile visible dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la nôtre. Un point brillant qui n'y était pas 24 heures plus tôt, comme cela a été confirmé ensuite par différents clichés. 383 ans après celle observée en 1604 par Kepler, une nouvelle supernova devenait visible à l'œil nu !

Officiellement baptisée SNSN 1987a, l'étoile Sanduleak a en réalité explosé il y a environ 163.000 ans, le temps que le flashflash lumineux a mis pour nous en parvenir. Elle a atteint la magnitudemagnitude de 2,9 à son maximum quelques jours après sa découverte.

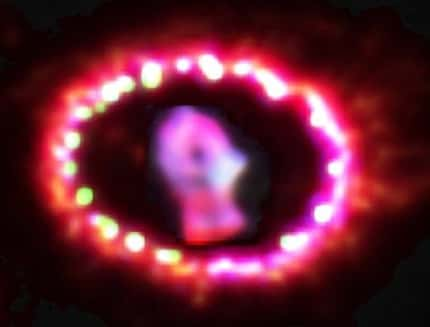

Depuis 23 ans les astronomes ne cessent de l'étudier. Grâce à des clichés antérieurs à l'explosion, ils ont d'abord dressé le portrait robotrobot de Sanduleak : une supergéante bleuesupergéante bleue 50 fois plus volumineuse que le SoleilSoleil faisant partie d'un système binairesystème binaire dont le second membre n'a pas résisté à l'explosion. Puis ils ont interrogé les détecteurs de neutrinosneutrinos qui confirmèrent l'arrivée sur Terre à l'aubeaube du 23 février 1987 de plusieurs de ces particules émises par la supernova. En 2006 une équipe franco-américaine utilisant le télescopetélescope Gemini de 8 mètres découvrit dans l'infrarougeinfrarouge un anneau s'éloignant de l'étoile moribonde. Composé de poussières de silicatessilicates produites par l'étoile avant son explosion, cet anneau repoussé par des ondes de choc est devenu visible en infrarouge quand il a rencontré du gazgaz soufflé par Sanduleak durant sa phase de pré-supernova.

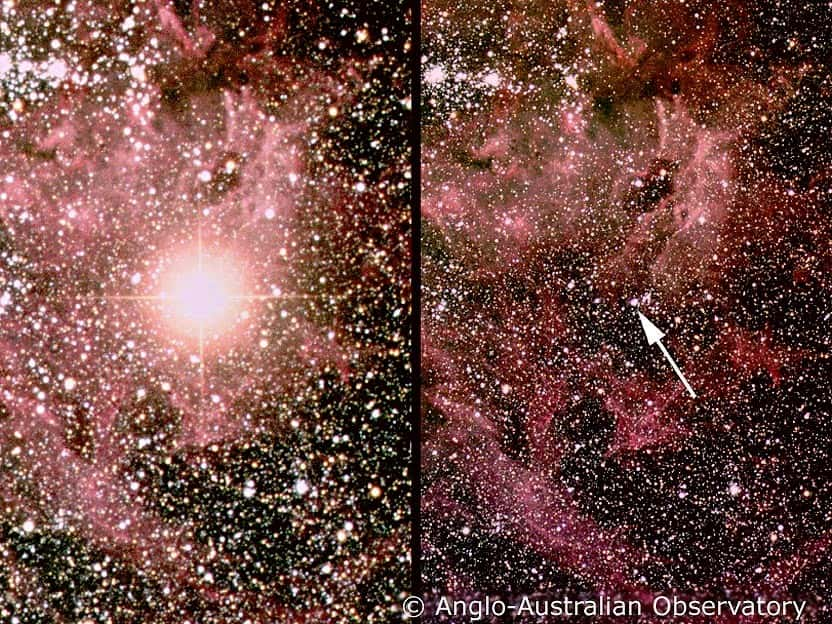

A gauche : le 24 février 1987, la supernova SN1987a brille de mille feux dans le Grand Nuage de Magellan. A droite : 24 heures plus tôt, un cliché de la même région pris dans le cadre d'un autre programme de recherche ne laisse rien présager du spectacle qui se prépare. Crédit Anglo-Australian Observatory

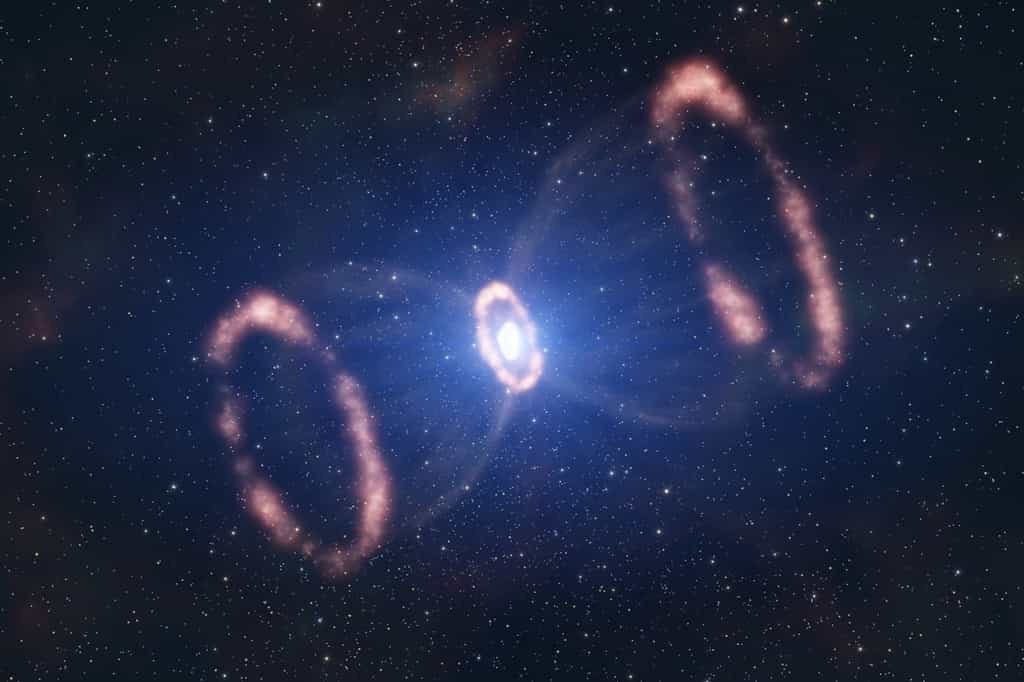

Un diabolo géant

Pour étudier comment s'échappe la matièrematière expulsée par la supernova, les astronomes ont utilisé Sinfoni (pour Spectrograph for INtegral Field Observations in the Near Infrared). Il s'agit d'un spectrographespectrographe intégral de champ travaillant dans le proche infrarouge, doté d'un module d'optique adaptative pour corriger les dégradations produites par la turbulenceturbulence atmosphérique. « La spectroscopie intégrale de champ est une technique spéciale où pour chaque pixelpixel nous avons des informations sur la nature et la vitessevitesse du gaz » explique Karina Kjær, de la Queen's University Belfast (Royaume-Uni). « Cela signifie qu'en plus de l'image normale nous avons également la vitesse le long de la ligne de vue. Comme nous connaissons le temps écoulé depuis l'explosion et comme la matière se déplace librement vers l'extérieur, nous pouvons convertir cette vitesse en distance. Cela nous donne une image des éjections internes comme si nous les regardions de face et par le côté. »

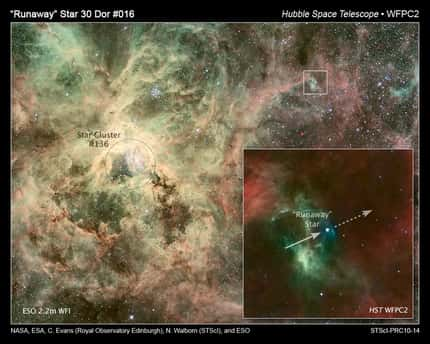

Sinfoni est installé sur le VLTVLT de l'Eso. Avec les informations fournies par ce spectrographe, il a été possible de réaliser la première représentation en trois dimensions de la supernova. L'image obtenue permet de constater que la matière n'a pas été éjectée de la même façon autour de l'étoile mais suit des directions privilégiées, donnant à la supernova l'aspect d'un diabolo géant. La matière, qui voyage à 100 millions de kilomètres à l'heure, s'échappe de part et d'autre de Sanduleak sous la forme de deux « ronds de fumée ». C'est la première confirmation visuelle d'une disposition prédite par certains modèles numériquesmodèles numériques qui prennent en compte des instabilités à grande échelle. Ces perturbations apparaîtraient au moment de l'explosion de l'étoile. L'image de Sinfoni montre également un disque de matière plus petit car il voyage beaucoup moins vite : c'est celui découvert en 2006 par l'équipe scientifique franco-américaine.