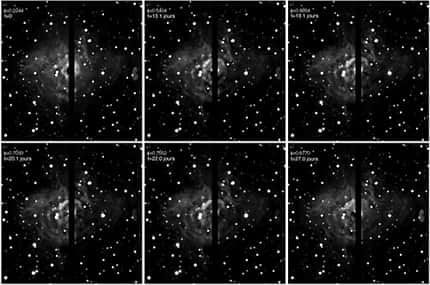

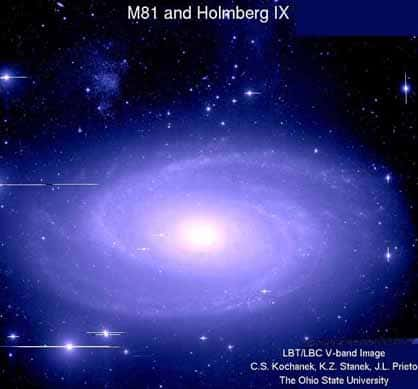

Les astronomes sont partis à la chasse aux céphéides ULP comme ici dans la galaxie M81. Crédit : Ohio State University

Au début du siècle dernier, malgré les arguments visionnaires de WrightWright et Kant, la majorité des astronomesastronomes pensaient que les galaxies n'étaient que des objets particuliers à l'intérieur de notre propre Voie lactée. Tout devait changer grâce à la découverte en 1912 par Henrietta Leavitt d'une relation mathématique précise liantliant la luminositéluminosité d'étoiles variables particulières, des céphéides, à leur période de pulsation, des astres qu'elles avait repérées dans les deux NuagesNuages de Magellan.

On sait aujourd'hui que les cépheides sont des étoiles géantesétoiles géantes de classe I en train de faire fusionner leur cœur d'héliumhélium en carbonecarbone. L'étoile elle-même est donc enrichie en hélium. Or, la température de l'étoile augmentant, l'hélium de ses couches supérieures se ionise ce qui augmente l'opacité de l'étoile. La pression de radiationpression de radiation devenant plus forte, elle peut contrecarrer les forces de gravitationforces de gravitation et l'étoile se dilate, devenant ainsi plus brillante puisque sa surface augmente. Ce faisant, sa température diminue et les ionsions d'hélium finissent par capturer des électronsélectrons. L'opacité de l'hélium neutre baissant, la pression de radiation chute et la gravitégravité de l'étoile la fait se contracter. Sa surface et donc sa luminosité diminuent et l'étoile se retrouve au début d'un nouveau cycle de pulsation.

Quatre à quinze fois plus massives que le SoleilSoleil, les céphéides sont particulièrement brillantes, de 100 à 300.000 fois plus que notre étoile. La relation trouvée par Henrietta LeavittHenrietta Leavitt donne un moyen puissant de déterminer les distances des galaxies possédant des céphéides. En effet, la relation précise liant luminosité et période de pulsation donne une estimation de la magnitude absoluemagnitude absolue de ces étoiles. Par conséquent, en comparant leur magnitude apparentemagnitude apparente avec celle, absolue, obtenue par la relation de Leavitt, on peut estimer la distance à laquelle se trouve l'étoile. C'est le même principe qui permet de connaître la distance d'une bougie en fonction de sa luminosité, elle sera d'autant plus faible que la bougie se trouve loin.

Henrietta Leavitt. Crédit : aavso

Des céphéides plus lumineuses et tout aussi fiables

En utilisant la relation de Henrietta Leavitt, HubbleHubble démontra en 1923 que la galaxie d'Andromèdegalaxie d'Andromède était située à plus d'un million d'années-lumièreannées-lumière (on estime aujourd'hui cette distance à au moins 2,4 millions d'a.-l.). Etant donné sa taille apparente, elle devait en plus être d'une taille comparable à celle de la Voie lactée. Le royaume des galaxies et les UniversUnivers-îles de Kant-Wright s'imposait désormais à l'Humanité.

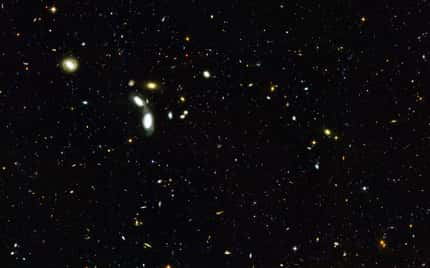

La relation de Henrietta Leavitt est calibrée d'après les distances des céphéides déterminées par des moyens comme la parallaxeparallaxe et n'est donc pas exempte d'erreurs. Elle sert à son tour à calibrer la loi de Hubbleloi de Hubble au prix d'incertitudes. Pour les astronomes, il existe ainsi une gamme de distances que l'on peut déterminer par une succession d'outils opérant à des échelles de plus en plus grandes. Les erreurs se propageant, l'estimation des distances devient de moins en moins précise à mesure que l'on plonge dans les profondeurs de l'Univers observable. En particulier, au-delà de cent millions d'années-lumière, les céphéides deviennent trop peu lumineuses pour être facilement utilisables. Leur luminosité se noie dans celle des galaxies observées.

Sous la direction de Krzysztof Stanek, professeur d'astronomie à l'Université de l'Ohio, Jonathan bird, un thésard en astronomie, s'est intéressé à une classe de céphéides peu étudiée, celle à ultra-longues périodes (ULP).

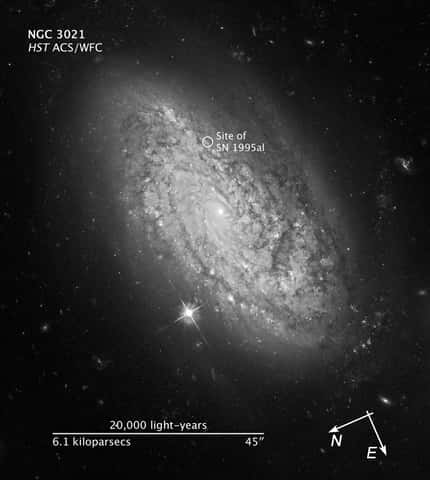

Très rares, on pensait qu'elles se comportaient différemment des céphéides habituelles et qu'on ne pouvait les utiliser pour estimer des distances. Or, en 2006, Stanek avait montré que l'on pouvait néanmoins le faire en mesurant avec l'une d'elle la distance de la galaxie M33M33 à partir d'une ULP contenue dans un système binairesystème binaire. La distance trouvée, 3 millions d'années-lumière, était bien celle déterminée par d'autres moyens.

En étudiant 19 céphéides ULP, Bird vient de confirmer qu'elles pouvaient bien servir à estimer des distances avec une erreur de 10 à 20%. Comme elles sont bien plus brillantes que les céphéides classiques, elles devraient permettre de sonder l'Univers jusqu'à des distances plus grandes, de l'ordre de 300 millions d'années-lumière, c'est trois fois plus loin qu'avec les céphéides habituelles.

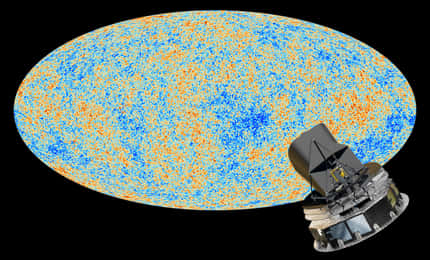

C'est un outil de plus pour les cosmologistes et il permettra peut-être d'en savoir plus sur l’énergie noire et le destin de l'Univers.