au sommaire

- Découvrez les images de Curiosity sur Mars

Le géologuegéologue Curiosity continue son patient travail. Le 15 octobre, pour la troisième fois, il prélevait un peu de sablesable à l'aide de sa pelle, installée au bout du bras porteporte-instruments. L'échantillon a d'abord été filtré, pour ne retenir que les particules de sable de tailles inférieures à 150 micromètresmicromètres. Deux jours plus tard, il était versé à l'intérieur du carrousel portant 26 éprouvetteséprouvettes alimentant le laboratoire CheMin, pour Chemistry and Mineralogy.

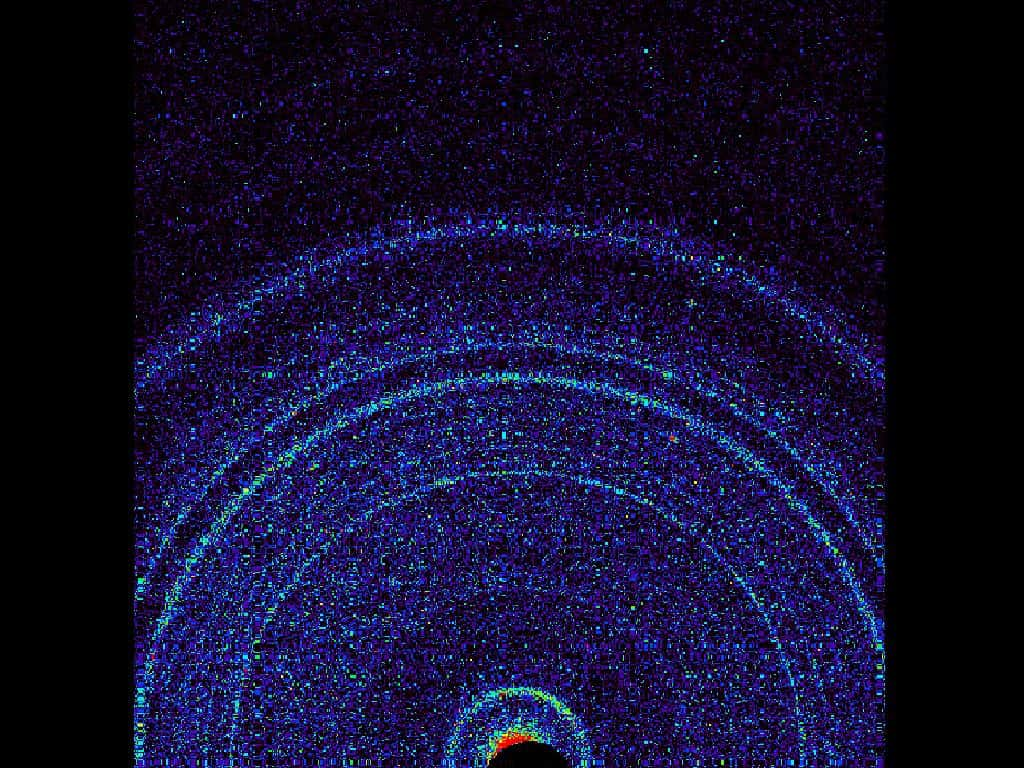

Cet appareil, comme son nom l'indique, comprend deux instruments. L'un analyse la composition chimique de l'échantillon et l'autre sa structure minéralogique. Le premier utilise la fluorescence des rayons X (soumis à ce rayonnement, un matériau en réémet avec un spectre spécifique) et le second la diffraction X qui visualise la structure des cristaux (s'il y en a). Les précédents rovers martiensrovers martiens ne disposaient pas d'une telle capacité d'analyse.

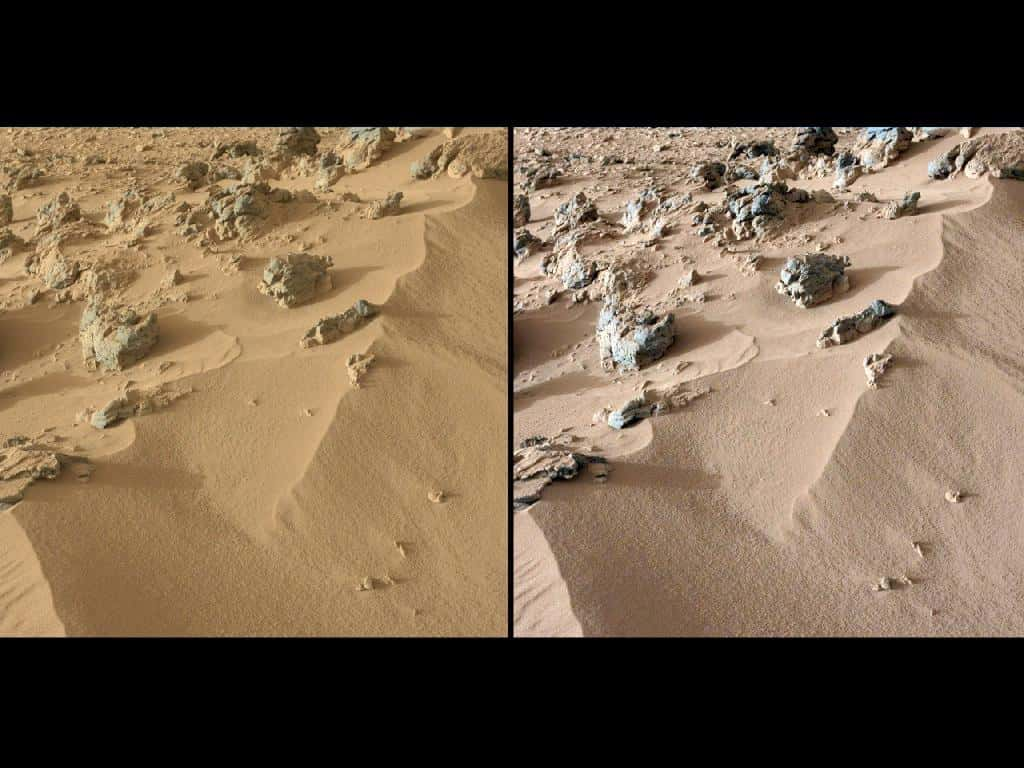

Vue saisie par l'une des caméras du mât (MastCam) à l'endroit du prélèvement de sable. L'image de gauche montre les vraies couleurs enregistrées par l'instrument, comme les verrait un astronaute présent sur place. Celle de droite, retouchée, montre l'aspect qu'aurait le site s'il était éclairé par la même lumière que sur Terre. © Nasa/JPL-Caltech/MSSS

Une composition qui évoque le magma profond de la Terre

L'analyse est terminée, les résultats viennent d'être annoncés par la Nasa dans un communiqué. Il ne s'agit donc pas d'une publication scientifique et l'on n'a pour l'instant que les premières impressions. On s'attendait à trouver du basaltebasalte, c'est-à-dire une roche formée par le refroidissement d'un magmamagma quand il arrive au contact de l'airair ou de l'eau. L'instrument ChemCam, qui analyse à distance le spectre lumineux émis par une roche vaporisée par un tir laserlaser, avait déjà étudié le rocher baptisé Coronation et en avait démontré l'origine basaltiquebasaltique.

David Bish, de l'équipe CheMin, explique que ce sable contient des feldspathsfeldspaths, du pyroxènepyroxène et de l'olivineolivine, comme dans les basaltes d’Hawaï, créés par les remontées du magma profond venu d'un point chaudpoint chaud.

« C'est inattendu » précise-t-il. « La moitié du matériau constituant le sol est non-cristallin, poursuit-il, comme des verresverres d'origine volcanique ou bien produits par l'action de l'atmosphèreatmosphère sur ces composants vitreux. »

Car il s'agit bien de sable et non d'une roche comme la pyramide inspectée il y a quelques semaines. Ce sol meuble, qui emplit le fond du cratère Gale, a nécessairement une double origine : du sable formé dans la région et de la poussière transportée à l'échelle de planète entière par les ventsvents parfois puissants qui brassent l'atmosphère martienne. Ce qu'on l'en voit aujourd'hui a donc été altéré par une longue période d'érosion et d'interactions avec l'atmosphère.

Première analyse du sol martien par diffraction X à l'aide de CheMin. Des rayons X bombardent l'échantillon en tournant autour de lui et on mesure leur diffraction dans les différentes directions, ici visualisée par un code couleur, le rouge montrant l'intensité la plus forte. On obtient ces arcs de cercle, spécifiques des cristaux présents. © Nasa/JPL-Caltech/Ames

Des basaltes formés un jour quelque part...

L'échantillon porte donc à la fois des informations sur la géologiegéologie martienne (comment, quand et où se sont formés ces basaltes ?) et sur les phénomènes récents (quelle action de l'atmosphère et ses composants ?). Autant dire que le message du sable martien est brouillé et que les géologues de la planétologie martienne mettront encore quelque temps avant de démêler l'écheveau...

Pour l'instant, toujours selon David Bish, les résultats des premières analyses effectuées par CuriosityCuriosity sont compatibles avec l'idée que l'on se fait de l'histoire du cratère Gale, qui s'étale sur plus de 3 milliards d'années. Creusée il y a fort longtemps par la chute d'une météoritemétéorite, cette dépression a ensuite été comblée, par une sédimentationsédimentation qui a affecté toute la région, à l'époque où de l'eau liquide était répandue. L'érosion a ensuite balayé ce dépôt mais a laissé au centre de Gale un pic central de 5 km de hauteur, le mont Sharp ou Aeolis Mons. Le sol du cratère a donc enregistré quelque chose de la transition entre les périodes humides et sèches de l'histoire martienne.