au sommaire

- L'entomogamie : la pollinisation par les insectes

- La récolte du pollen

- Plantes à fleurs et insectes : une coévolution

- L'ornithophilie : la pollinisation par les oiseaux

- La cheiroptérophilie : la pollinisation par les chauves-souris

- La zoochorie : la dissémination des graines par les animaux

- L'épizoochorie

- La myrmécochorie : la dissémination des graines par les fourmis

- L'endozoochorie

- À lire aussi

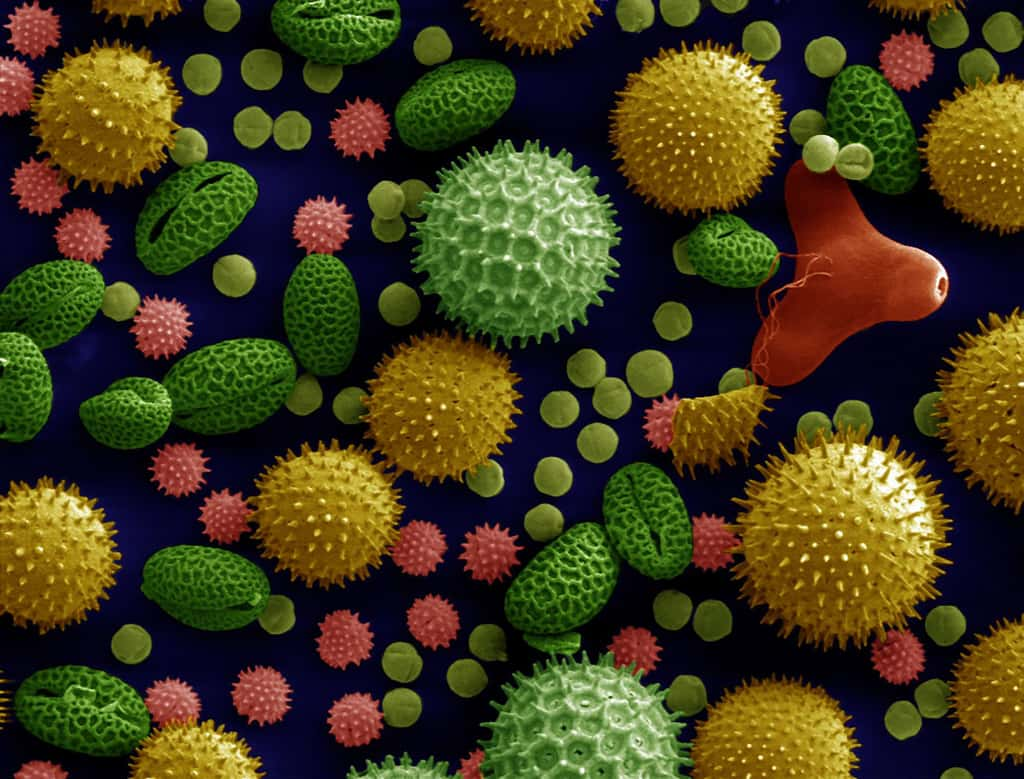

La zoogamie est le processus de pollinisation adopté par les plantes qui utilisent les animaux pour assurer leur reproduction.

L'entomogamie : la pollinisation par les insectes

Cette méthode de fertilisation des plantes est la plus répandue, la plus diversifiée et la plus efficace. Elle a créé des relations particulières de mutualismemutualisme entre végétaux et insectes. Ce « contrat » peut adopter autant d'aspects que les relations sont diverses.

En effet, les plantes à fleurs offrent le gîte et le couvert aux insectesinsectes qui, en contrepartie, assurent leur pollinisation et leur dissémination. Les feuilles et les tiges, ainsi que leur transformation (cire) peuvent servir d'abris, tandis que les fleurs produisent pollenpollen et nectar. D'autres parties des végétaux proposent des substances sucrées telles que le miellatmiellat, issu des déjections des puceronspucerons.

La récolte du pollen

Les différentes espècesespèces de plantes à fleurs ont développé des techniques spécifiques destinées à disséminer le pollen, tout comme chaque famille d'insectes a adopté des moyens particuliers pour le récolter ou le disperser.

De nombreuses espèces d'abeilles récoltent le pollen sur leurs pattes postérieures, quelques-unes le recueillent sur les poils des fémursfémurs, hanches et côtés de l'abdomenabdomen, et certaines avec le ventre. Ces spécificités ne mettent donc pas les insectes en concurrence puisque chaque variété de fleurs attire un petit nombre de prétendants.

Les bourdons, par exemple, se concentreront sur les fleurs à corollescorolles étroites telles que les sauges, les balsamines, les digitales ou les consoudes. Lorsque l'hyménoptère pénètre au cœur de la fleur pour y puiser le nectar, les étaminesétamines se rabattent sur son dosdos pour y déposer le pollen, qui ira féconder le pistilpistil de la fleur suivante.

Plantes à fleurs et insectes : une coévolution

Les méthodes mises au point par les plantes pour attirer les pollinisateurs sont extrêmement variées. Elles alternent coloris, senteurs ou mimétismemimétisme, corolles étroites ou larges, produisent plus ou moins de substances sucrées, etc. En échange de ce service de production de nourriture (le pollen constitue un apport de protéinesprotéines indispensable au développement des larveslarves), la plante attend de l'insecte qu'il dissémine le pollen afin d'assurer la survie de l'espèce. Certaines fleurs discrètes utilisent des leurres sexuels. C'est le cas de quelques orchidées terrestres comme les Ophrys dont la fleur imite visuellement ou olfactivement la femelle de l'espèce convoitée, pour attirer le mâle.

Certaines coopérations sont uniques dans la mesure où chacune des parties de la plante et de l'animal possède des caractéristiques morphologiques spécifiques, adaptées l'une à l'autre (étroitesse des corolles pour les unes, longueur de la trompe pour les autres...). C'est ce constat qui a permis à certains scientifiques d'affirmer qu'il y a eu coévolution entre les plantes à fleurs et les insectes, et que celle-ci se poursuit encore de nos jours.

L'ornithophilie : la pollinisation par les oiseaux

L'ornithophilie est l'adaptation des plantes à la pollinisation par les oiseaux. On la retrouve principalement dans les régions tropicales et subtropicales ; elle concerne surtout les colibriscolibris, les souimangas et les méliphagesméliphages. Les fleurs présentent le plus souvent des corolles étroites et longues, dans lesquelles les oiseaux viennent plonger leur bec. C'est à ce moment-là que le pollen se dépose sur les plumes de la tête de l'oiseauoiseau, qui le transportera sur un autre pistil. Les fleurs adoptent généralement des couleurs dans les tons de rouge, car c'est la teinte que les oiseaux perçoivent le mieux, alors que chez les insectes, c'est généralement le jaune.

Il est rare que les oiseaux se posent pour butiner le nectar, car les plantes n'offrent pas de supports leur permettant de s'agripper. Ils pratiquent donc le vol stationnairevol stationnaire pour se nourrir. La plupart des fleurs ont mis au point des stratégies pour attirer telle ou telle espèce d'oiseau. Par exemple, une orchidéeorchidée malgache (Stanhopea graveolens) émet une odeur puissante qui attire les moucherons. Leur présence suscite l'intérêt d'araignéesaraignées prédatrices dont le souimanga raffole. C'est en allant cueillir ses proies au fond des corolles qu'il ensemence les fleurs.

La cheiroptérophilie : la pollinisation par les chauves-souris

Si la plupart des chauves-sourischauves-souris, parmi le millier d'espèces existantes, sont insectivoresinsectivores, quelques-unes, dont les mégachiroptères, sont frugivoresfrugivores, tandis que d'autres mangent des fleurs ou en extraient le nectar. La langue de la chauve-souris, de forme allongée, permet en effet d'atteindre le nectar, ce qui contribue à la pollinisation croisée des plantes. Dans ce groupe, on peut trouver des roussettes de diverses régions tropicales ou subtropicales.

Comme les chiroptères sont majoritairement nocturnesnocturnes, la manière dont les fleurs les attirent n'est pas formellement établie. Mais, selon une étude menée en ÉquateurÉquateur par des scientifiques de l'Institut Max-PlanckPlanck (Munich, Allemagne), il semblerait que les fleurs émettraient une lumière ultraviolette, à laquelle les chauves-souris seraient sensibles. Le mécanisme de réceptionréception de la lumière n'est pas encore connu. Il se pourrait que certaines fleurs du genre Macrocarpaea puissent attirer les mammifèresmammifères volants grâce à leur taille, qui serait repérée par écholocation. L'étude n'en fait pas mention, mais il est fort probable que les odeurs jouent également un rôle important dans la détection. Le principe de dissémination du pollen est identique à celui des oiseaux-mouches.

La zoochorie : la dissémination des graines par les animaux

La zoochoriezoochorie désigne le mode de dispersion des graines des végétaux par les animaux. Ce procédé permet de faire franchir de grandes distances aux graines, en favorisant l'expansion de l'espèce et la diversification du patrimoine génétiquegénétique des plantes. Ce moyen de dissémination peut se décliner selon les trois processus suivants :

- l'épizoochorie ;

- la myrmécochorie ;

- l'endozoochorie.

Chaque plante a adopté une méthodologie spécifique pour assurer sa descendance.

L'épizoochorie

L'épizoochorie consiste dans le transport externe des graines qui peut être volontaire ou pratiqué à l'insu d'un animal. Dans le cadre du transport décidé, on trouve quelques rongeursrongeurs tels que l'écureuil ou des oiseaux comme le geai ou la pie. Ils amassent glands, faines ou noisettesnoisettes dont ils se nourrissent, les enterrent pour faire des stocks et parfois les oublient ou meurent... Certaines graines germent après avoir subi les rigueurs de l'hiverhiver.

Les écureuilsécureuils, quelques autres rongeurs et des oiseaux à la mémoire courte (têtes de linotte...) oublient fréquemment où ils ont caché les graines dont ils voulaient faire provision pour l'hiver.

Quant au transport effectué au neznez et la barbe de son hôte, il concerne les graines équipées de crochets qui s'agrippent à la toison des mammifères. Ceux-ci peuvent alors les transporter assez loin de leur site d'origine. Le végétal le plus typique dans sa catégorie est la grande bardanebardane qui a inspiré l'inventeur du Velcro.

La myrmécochorie : la dissémination des graines par les fourmis

La myrmécochorie est la méthode mise en place par certaines plantes qui assurent la dispersion de leurs graines à l'aide des fourmisfourmis. Les graines sont munies d'une petite excroissance riche en substances grasses appréciées des insectes, que l'on nomme « élaïosome ». Les fourmis emportent les graines dans leur nid, mangent le produit qui les intéresse et se débarrassent des graines qui sont encore en mesure de germer. Parmi les quelques espèces végétales qui utilisent ce subterfuge, l'on trouve, entre autres, le ricinricin, les violettes sauvages ou le perce-neigeperce-neige.

L'endozoochorie

L'endozoochorie est utilisée par les plantes produisant des graines protégées par une enveloppe charnue. Le végétal se sert majoritairement des oiseaux en tant que vecteur de dissémination. La baie, généralement gobée toute ronde, transite le long du système digestif sans que la graine ne soit détériorée par les sucs gastriquessucs gastriques. La coque ramollie est alors expulsée dans les fientesfientes et peut germer à distance de son porteur d'origine. Les fraisesfraises, les mûres, les cerisescerises, les baies du cotonéaster ou de l'ifif sont parmi les plus prisées.

Le merle noir, sur la photo ci-dessus, gobe une baie de cotonéaster sans la mâcher. Après l'avoir rattrapée au vol, l'oiseau la fait glisser au fond de son gosier et l'avale. Malgré le nombre impressionnant de fruits qui recouvraient l'arbuste, celui-ci a été entièrement dépouillé en moins d'un mois par un couple d'oiseaux.