au sommaire

- À lire aussi

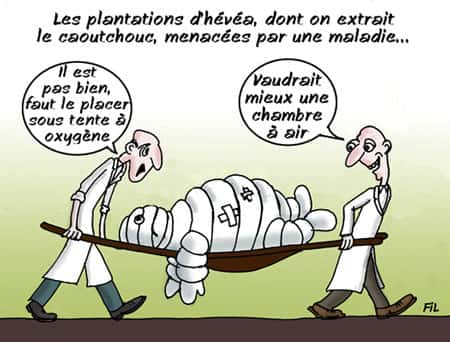

Un champs d'hévéas à Sumatra (Indonésie).Originaire du bassin de l'amazone, L'hévéa (Hevea brasiliensis) a été introduit au 19ème siècle en Indonésie pour la fabrication du caoutchouc naturel. La production indonésienne, avec celle de la thailande e

© Gzav - Gueules d'Humour pour Futura-Sciences

Soutenus financièrement par des professionnels de l'hévéaculture pendant cinq ans, des chercheurs de l'IRD et leurs partenaires sont parvenus à percer le mystère. Cette pathologiepathologie complexe n'est pas due à un agent pathogènepathogène mais résulte de la combinaison de stressstress exogènesexogènes et de dysfonctionnements physiologiques des arbres. Ces résultats, obtenus grâce à une approche pluridisciplinaire conduite dans plusieurs pays, ont déjà permis de proposer aux professionnels de la filière des mesures de prévention en cours d'applicationapplication dans les plantations.

L'hévéa, Hevea brasiliensisHevea brasiliensis, est un arbre cultivé dans de nombreux pays de la zone tropicale humide pour sa production de latexlatex dont on extrait le caoutchouccaoutchouc naturel utilisé principalement par l'industrie des pneumatiquespneumatiques. L'Asie fournit à elle seule près de 95 % de la production mondiale, avec au premier rang la Thaïlande où cette activité procure un revenu régulier à 10 % de la population. Or, une maladie, responsable de l'assèchement irréversible du latex, peut affecter jusqu'à 30% des arbres des plantations africaines, asiatiques et américaines, provoquant de fortes baisses de production et des pertes économiques importantes. Cette pathologie nommée "nécrose de l'écorce de l'hévéa" (NEH) a été diagnostiquée en 1983 dans une plantation industrielle (société Michelin, République de Côte d'Ivoire) par des chercheurs de l'Institut. Les premières investigations, menées à la demande de l'hévéaculteur, n'avaient pas permis d'associer à la NEH un agent pathogène (champignon, virus, bactériebactérie ou mycoplasmemycoplasme).

Fin 1999, de nouvelles recherches ont été initiées par l'équipe IRD et ses partenaires à la demande et avec le soutien des professionnels de l'hévéaculture. Cette pathologie complexe est alors abordée suivant une approche pluridisciplinaire (phytopathologie, agro-pédologie, physiologie cellulaire et moléculaire, virologie, ...) et plurilocale, ce qui a permis d'identifier son origine et les mécanismes impliqués dans son déclenchement.

Depuis les années 1970, l'hévéaculture repose essentiellement sur des arbres greffés. Dans 90% des cas, la NEH débute précisément au point de greffage situé dans la zone de transition entre le tronc et les racines, le colletcollet. Le premier stade de la maladie n'est pas décelable puisque les premières cellules nécrosées sont localisées dans les tissus internes de l'écorce. La nécrose s'étend progressivement à toute la base du tronc puis vers le haut, jusqu'à l'encoche de saignéesaignée. A ce stade, celle-ci devient improductive et les hévéas malades sont alors repérables. Lorsque l'écorce externe est atteinte, elle est le siège de fissures puis de desquamation des parties mortes.

© Fil - Gueules d'Humour pour Futura-Sciences

La recherche d'agents pathogènes focalisée - compte tenu des résultats précédents - sur des virus ou viroïdes susceptibles d'être transmis par le couteau de saignée s'est avérée infructueuse. Après avoir écarté la possibilité d'une influence majeure des caractères chimiques du sol, les chercheurs ont privilégié l'hypothèse d'une cause physiologique plurifactorielle et se sont alors intéressés à l'influence des contraintes physiquesphysiques du sol. Ils ont ainsi pu mettre en évidence une corrélation nette entre les risques d'apparition de la maladie et la forte résistancerésistance mécanique des sols qui entrave la circulation de l'eau et son absorptionabsorption par les racines des arbres. Cette résistance accrue, qui peut résulter de la présence d'une faible porositéporosité ou d'une indurationinduration de ces sols, est ici apparue plus spécifiquement liée à la compaction due au passage des bulldozers. La distribution non aléatoire des arbres malades est en effet cohérente avec les zones où ce passage a été plus intense. Les observations physiologiques ont montré par ailleurs que les hévéas nécrosés présentent un moindre développement des racines. Celui-ci, qu'il soit dû à une mauvaise interaction porteporte-greffegreffe/greffongreffon ou à une prédispositionprédisposition génétiquegénétique du porte-greffe, engendre une faible alimentation en eau et en sels minérauxminéraux. Cette tendance est accentuée par les complications qu'entraîne la greffe dans la vascularisation de l'arbre, en particulier dans la jonction entre les différents vaisseaux conducteurs de sève du porte-greffe et du greffon. Des analyses écophysiologiques révèlent que les arbres atteints de NEH sont en situation de déficit hydrique, qui s'accroît fortement en période de sécheressesécheresse (facteur climatique) ou en cas de surexploitation (facteur anthropique).

Le cumul de ces différents stress induit la mort de cellules au collet. Ceci se traduit par la destructuration des compartiments cellulaires, provoquant la libération d'une grande quantité du cyanure naturellement contenu dans les tissus de l'hévéa. L'effet de ce poison est à l'origine de la nécrose. L'appel d'eau vers l'encoche, provoqué par les saignées, facilite la diffusiondiffusion ascendante du cyanure et donc la propagation de la nécrose vers le haut du tronc. La désorganisation profonde des tissus de l'écorce qui en résulte explique l'arrêt irréversible de la production de latex.

L'apparition et le développement de la nécrose de l'écorce de l'hévéa résultent ainsi de la conjonctionconjonction de stress climatiques ou anthropiques et de dysfonctionnements physiologiques de l'arbre. Si ce schéma intégratif apporte pour la première fois une vue d'ensemble de la genèse de cette maladie, quelques zones d'ombre restent à explorer. En particulier, une nouvelle approche, génétique, vise à rechercher des marqueurs précoces de la maladie pour optimiser sa détection sur le terrain. Les résultats acquis permettent de proposer des recommandations pratiques, déjà en cours d'application, qui constituent un atout important dans la gestion des plantations.