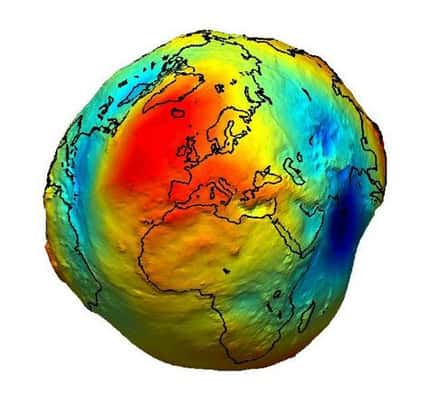

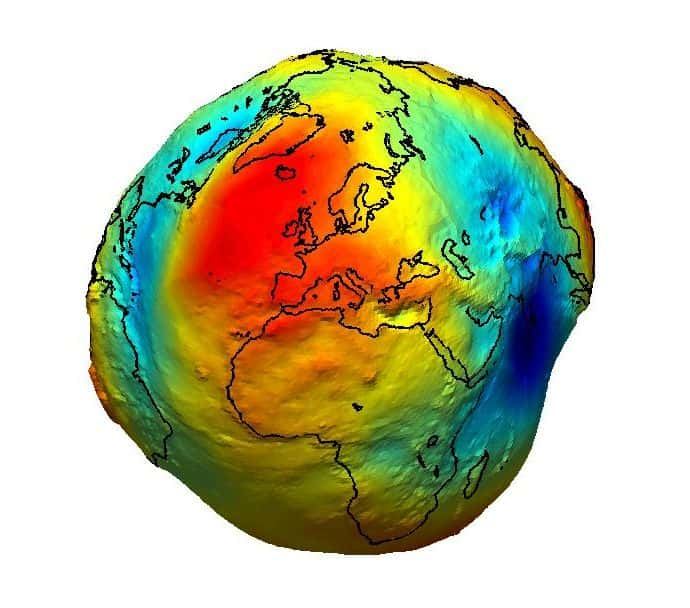

Le géoïde terrestre, avec ses creux et ses bosses, bien sûr largement agrandis. Crédit Esa

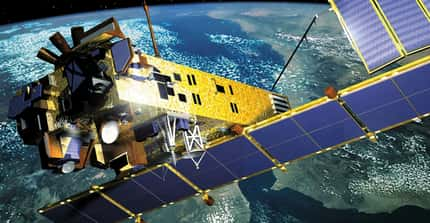

La fuséefusée russe Rockot, dérivée d'un ancien missile intercontinental SS-19, s'est élancée à 14 h 21 TU, emmenant ce satellite d'un type inhabituel vers le nord. Après avoir survolé l'ArctiqueArctique et au terme d'un vol propulsé sans le moindre incident incluant deux réallumages de l'étage Breeze, GOCE s'inscrivait sur une orbite quasi-héliosynchronehéliosynchrone circulaire à 280 kilomètres d'altitude, inclinée à 96,7 degrés.

Lancement de GOCE par une fusée russe Rockot le 17 mars 2009. Crédit Esa

La station de poursuite de Kiruna (Suède) établissait alors le contact avec le satellite, qui se trouve maintenant sous le contrôle des équipes de l'Esa basées à Darmstadt (Allemagne).

Un satellite aérodynamique !

GOCEGOCE, premier satellite entièrement destiné à l'observation de la Terreobservation de la Terre depuis le lancement d'Envisat en 2002, cumule les innovations tant conceptuelles que technologiques. L'orbite très basse où il évoluera au minimum deux années le soumet au frottement de l'atmosphèreatmosphère résiduelle dont il existe encore des traces à cette altitude. Les ingénieurs ont donc dû lui donner une forme aérodynamique pour réduire la traînée... Il est également équipé de deux moteurs ioniques de faible puissance au xénon (un principal et un redondant) afin de compenser en permanence la perte de vitesse provoquée par le freinage atmosphérique.

Séparation de GOCE de l'étage réallumable Breeze. Crédit Esa

Avec GOCE, l’objectif des scientifiques est de collecter, durant 24 mois, des données en trois dimensions sur le champ de gravitationgravitation de la Terre avec une précision jamais atteinte jusqu'ici. Elles permettront d'établir la carte du champ de gravitégravité terrestre et ainsi d'en définir le géoïdegéoïde de manière extrêmement fine. C'est la forme qu'aurait notre planète si elle était uniformément recouverte d'un océan soumis aux actions perturbatrices des différents champs gravitationnels internes.

Ce géoïde servira de référence pour mesurer et modéliser l'évolution du niveau des mers, la circulation océanique autour du globe et la dynamique des calottes polairescalottes polaires, tâches rendues complexes actuellement en l'absence d'un niveau de référence global.

Un gravimètre d’une précision redoutable

Le principal instrument de GOCE est un gradiomètre électrostatiqueélectrostatique de pesanteur (EGG), composé de six accéléromètresaccéléromètres de très grande sensibilité montés aux extrémités de trois axes orthogonaux avec un écartement de 50 centimètres. Un support en carbonecarbone garantit à l'ensemble une rigiditérigidité absolue. Celle-ci est rendue nécessaire par le principe de fonctionnement de l'instrument, qui ne mesurera pas directement le champ de gravité de la Terre, mais l'infime écart perçu entre les deux gravimètres opposés de chaque paire.

Gravimètres et configuration interne du satellite géodésique GOCE. Crédit Esa

GOCE sera capable de mesurer le champ gravitationnel avec une précision redoutable, de l'ordre de un milligal (rappelons qu'un gal, unité d'accélération du système CGSsystème CGS, vaut 1 cm/s2, donc 0,01 cm/s2). A titre de comparaison, une montagne moyenne induit une variation gravitationnelle locale de quelques dizaines à quelques centaines de milligals). Les instruments embarqués permettront aussi de situer ces anomaliesanomalies gravitationnelles dans l'espace avec une résolutionrésolution de 100 kilomètres, contre les quelques centaines ou milliers de kilomètres avec les instruments précédents.

Il sera ainsi possible de modéliser très exactement la forme moyenne du géoïde terrestre avec une précision de surface de 1 à 2 centimètres, ce qui permettra de déterminer avec une meilleure précision le « niveau zéro », qui joue en géodésiegéodésie le même rôle que le Temps Universel CoordonnéTemps Universel Coordonné (TU ou TUC) en mesure horaire. Ce nouvel étalon, car c'en est un, bénéficiera à toutes les branches des sciences de la Terre, géodésie, océanographie, géophysique entre autres.

En raison de sa complexité et de la précision à atteindre, GOCE subira de nombreux tests d'étalonnage durant au minimum six semaines, le début des observations étant programmé pour l'été prochain.