au sommaire

Le poissonpoisson est réputé comme étant un aliment santé. Ses apports nutritionnels pour notre alimentation sont reconnus. LipidesLipides, acides grasacides gras, protéinesprotéines, acides aminésacides aminés, vitaminesvitamines et minérauxminéraux : quelle est la composition du poisson ?

Cet article est le résumé d'un très important dossier de la FAOFAO dont on peut trouver le texte intégral ici (plus de 100 pages).

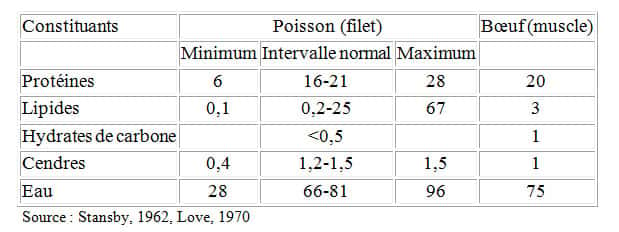

Variations de composition du poisson

La composition du poisson varie d'une espèceespèce et d'un individu à l'autre selon l'âge, le sexe, l'environnement et la saisonsaison.

Les variations de composition du poisson sont liées à son alimentation, aux déplacements migratoires et aux changements sexuels en rapport avec la ponte. Les poissons ont des périodes de famine pour des raisons physiologiques (migration et frai) ou des facteurs extérieurs (manque de nourriture). La ponte correspond à de grandes dépenses d'énergie, de lipides en particulier, ce qui conduit à une péjoration de sa condition physique. De plus, certaines espèces s'alimentent très peu ou pas du tout durant leur migration de ponte.

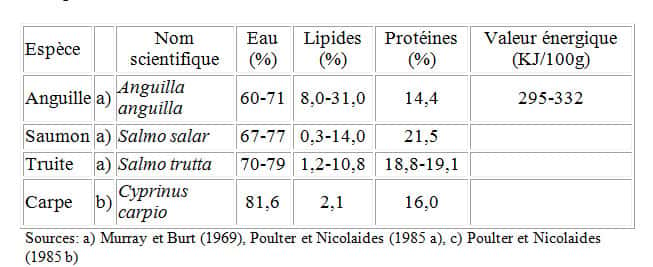

Durant les périodes d'alimentation intense, la teneur en protéines va augmenter puis la teneur en lipides suit. La fraction lipidique subit les variations les plus importantes. La teneur en huile varie avec la taille, les grands poissons contenant environ 1 % d'huile de plus que les plus petits. Watanabe (1971) a examiné des poissons d'eau douceeau douce de Zambie et a trouvé une variation de 0,1 à 5 % de la teneur en huile.

Poisson gras et poisson maigre

Une méthode utile pour classer les poissons en espèces maigres et espèces grasses consiste à considérer comme maigres les poissons qui emmagasinent les lipides uniquement dans le foiefoie et en poissons gras les poissons conservant les lipides dans des cellules de graisse réparties dans d'autres tissus. La teneur en lipides des filets de poissons maigres est basse et stable alors que la teneur en lipides des poissons gras est variable. La teneur en graisse a des conséquences sur les caractéristiques post mortem : une réduction du temps de conservation due à l'oxydation des lipides et des précautions spéciales doivent être prises pour éviter cette oxydation chez les poissons gras.

La teneur en carbohydrate du muscle de poisson est habituellement inférieure à 0,5 %. Ceci est typique des muscles striés, où le carbohydrate se présente sous forme de glycogèneglycogène et comme partie des composants chimiques des nucléotidesnucléotides. Ce dernier est la source de ribose libérée à la suite de changements post mortem.

On observe ces facteurs chez des poissons sauvages vivant librement. Des poissons d'aquacultureaquaculture voient plusieurs de ces facteurs maîtrisés. Le facteur qui a le plus d'impact est son alimentation. L'éleveur est intéressé par la croissance la plus rapide possible avec un minimum de nourriture et les protéines sont un élément plus coûteux que les lipides, mais ceci peut diminuer le rendement car l'excédent de graisse sera stocké sous forme de dépôts dans la cavité abdominalecavité abdominale, dépôts qui seront rejetés à l'éviscération et au filetage.

Les lipides du poisson

Les lipides présents peuvent être divisés en deux groupes :

- les phospholipidesphospholipides constituent la structure intégrale des membranes des cellules et sont appelés « structuraux » ;

- les triglycéridestriglycérides sont utilisés pour entreposer l'énergie à l'intérieur de cellules grasses spéciales ; ce sont des graisses de dépôt. Dans les muscles des poissons maigres, le cholestérolcholestérol (rigiditérigidité des membranes) peut représenter jusqu'à 6 % des lipides totaux, comme dans les muscles des mammifèresmammifères.

Dans le muscle rouge, les réserves d'énergie sont catabolisées en CO2 et en eau alors qu'il se forme de l'acide lactiqueacide lactique dans le muscle blanc. La mobilisation de l'énergie est plus rapide dans le muscle blanc que dans le muscle rouge mais la formation d'acide lactique crée une fatigue qui rend le muscle incapable d'un long travail à pleine puissance. Ainsi, le muscle rouge est utilisé pour des activités de nage et le muscle blanc pour des efforts rapides mais brefs. Les phospholipides peuvent être mobilisés jusqu'à un certain point pendant les migrations (Love, 1970).

Acides gras dans les poissons

Les lipides des poissons diffèrent des lipides des mammifères et incluent jusqu'à 40 % d'acides gras insaturés à longue chaîne (14 à 22 atomesatomes de carbonecarbone). Le pourcentage d'acides gras polyinsaturésacides gras polyinsaturés est légèrement plus faible dans les poissons d'eau douce (environ 70 %) que dans les poissons d'eau de mer (environ 88 %) (Stansby et Hall, 1967).

Dans l'alimentation humaine, certains acides gras tels que les acides linoléiqueacides linoléique et linolénique sont considérés comme essentiels. Cependant, les huiles de poisson contiennent d'autres acides gras polyinsaturés « essentiels » pour prévenir les maladies de peau comme les acides linoléique et arachidonique. L'acide linoléique a des effets neurologiques favorables à la croissance des enfants. L'acide eicosapenténoique a attiré l'attention : des savants danois ont trouvé que cet acide entrait dans le régime alimentaire d'un groupe d'Esquimaux exempt d'artérioscléroseartériosclérose. Des recherches au Royaume-Uni ont montré que l'acide eicosapenténoique dans le sang est un facteur antithrombotique extrêmement puissant (Simopoulos et al., 1991).

Protéines dans les poissons

Les protéines des tissus musculaires du poisson peuvent être divisées en trois groupes :

- les protéines structurelles : actineactine, myosine, tropomyosine et actomyosineactomyosine constituent entre 70 et 80 % de la teneur totale en protéines (comparée à 40 % chez les mammifères). Elles constituent le système contractile responsable du mouvementmouvement des muscles. La structure des protéines de poisson est facilement modifiée par le changement de l'environnement physique. Un traitement avec des concentrations élevées en sel ou un traitement thermique peuvent conduire à une dénaturationdénaturation et à une modification irréversible de la structure de la protéine native ;

- les protéines sarcoplasmiques : myoalbumine, globuline et enzymesenzymes représentent entre 25 et 30 % des protéines et sont des enzymes participant au métabolismemétabolisme de la cellule comme la transformation anaérobie de l'énergie du glycogène en ATPATP ;

- les protéines du tissu conjonctif (collagènecollagène) constituent environ 3 % des protéines chez les téléostéens et environ 10 % chez les élasmobranchesélasmobranches (comparé à 17 % chez les mammifères). Les propriétés chimiques et physiques des protéines de collagène sont différentes dans les tissus tels que la peau, la vessievessie natatoire et le myocomme dans le muscle (Mohr, 1971). Dans le poisson, le collagène est plus instable à la chaleurchaleur et contient moins de liaisons croisées que chez des vertébrésvertébrés à sang chaud.

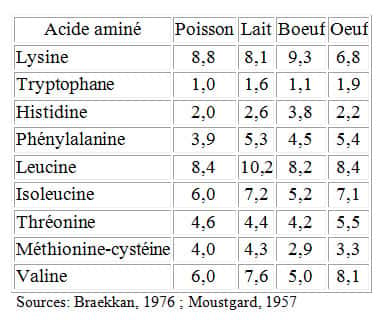

Acides aminés dans le poisson

Les protéines du poisson renferment tous les acides aminés essentielsacides aminés essentiels qui ont, comme les protéines du lait, des œufs et de la viande de mammifères, une très haute valeur biologique. Les céréales sont faibles en lysinelysine, méthionineméthionine et cystéinecystéine, alors que la protéine du poisson en est une excellente source. Un supplément de poisson peut améliorer la valeur biologique des régimes basés sur les céréalescéréales.

En plus des protéines signalées, il y a des protéines spécifiques qui peuvent être récupérées dans les viscères. La protamine de la laitancelaitance des poissons mâles en est un exemple mais il n'y en a pas dans toutes les espèces ; les meilleures sources en sont, par exemple, les saumonssaumons. Un caractère intéressant des protéines basiques est leur capacité à empêcher la croissance des micro-organismesmicro-organismes (Braekkan et Boge, 1964 ; Kamal et al., 1986).

Les extraits azotés sont l'ammoniaqueammoniaque et l'oxyde de triméthylamine (Otma), la créatinecréatine, les acides aminés libres, les bases nucléotides et bases puriques et, dans le cas des poissons cartilagineux, l'urée. L'Otma est important dans les espèces marines mais est pratiquement absent chez les poissons d'eau douce et les organismes terrestres (Anderson et Fellers, 1952 ; Hebard et al., 1982). On a trouvé une exception dans la perche du Nil où on a rencontré jusqu'à 200 mg d'Otma/100 g de poisson frais (Gram et al., 1989).

Dans un poisson au repos, la plus grande partie de la créatine est phosphorylée et fournit de l'énergie pour la contraction musculaire. L'importance relative de ces acides aminés varie selon les espèces. La taurine, l'alaninealanine, la glycineglycine et les acides aminés contenant l'imidazole semblent prédominer dans la plupart des poissons. Les espèces actives à chair rouge comme le thonthon et le maquereau ont une forte teneur en histidinehistidine qui peut être microbiologiquement décarboxylée en histaminehistamine.

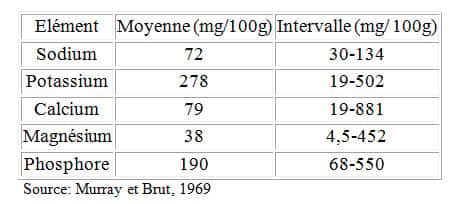

Vitamines et minéraux du poisson

La teneur en vitamines et sels minéraux est spécifique aux espèces et peut, de plus, varier selon la saison. En général, la chair du poisson est une bonne source de vitamines B et également, dans le cas des espèces grasses, de vitamines Avitamines A et D. Quelques espèces d'eau douce comme la carpecarpe ont une grande activité thiaminase. En ce qui concerne les éléments minéraux, la chair du poisson est considérée comme une source appréciable de calciumcalcium et de phosphorephosphore en particulier mais également de ferfer, cuivrecuivre et séléniumsélénium. Les poissons d'eau de mer ont une forte teneur en iodeiode.

La teneur en vitamines est comparable à celle des mammifères, exception faite pour les vitamines A et D que l'on trouve en grandes quantités dans la chair des espèces grasses et en abondance dans le foie de certaines espèces. Il faut noter que la teneur en sodiumsodium dans la chair du poisson est relativement basse, ce qui le rend compatible avec un régime hyposodé.

On a démontré que le niveau de vitamine Evitamine E dans les tissus du poisson correspondait à sa concentration dans son alimentation (Waagbo et al., 1991).

![Selon Philippe Legrand, les acides gras saturés ont été jugés trop hâtivement et devraient faire partie de la composition des laits infantiles. © FotoRita [Allstar maniac], Flickr, cc by nc nd 2.0 Selon Philippe Legrand, les acides gras saturés ont été jugés trop hâtivement et devraient faire partie de la composition des laits infantiles. © FotoRita [Allstar maniac], Flickr, cc by nc nd 2.0](https://cdn.futura-sciences.com/cdn-cgi/image/width=430,quality=60,format=auto/sources/images/actu/biberon2.jpg)