au sommaire

Une nouvelle ère dans le domaine des technologies des satellites est en train de s'ouvrir. Au cours d'une conférence de presse, le 7 novembre 2016, la Nasa a donné des détails sur la flottille de petits satellites, CubeSats ou SmallSats, qui vont s'envoler au cours des prochaines semaines et mois.

Les objectifs de leurs missions sont multiples :

- d'une part scientifique avec l'étude, grâce à une couverture plus large, des changements de la biosphèrebiosphère terrestre, notamment dans les domaines de la météorologiemétéorologie et du climatclimat ;

- d'autre part, accueillir et tester les dernières innovations technologiques dans le domaine spatial, et permettre l'accès à l'espace aux étudiants et groupes privés pour leurs recherches.

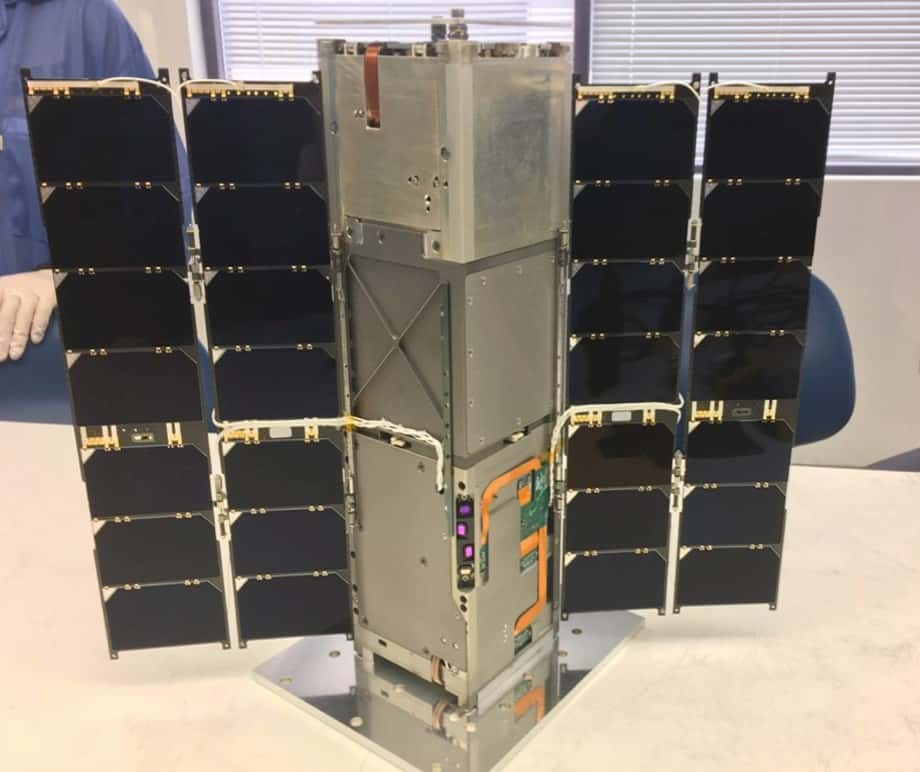

Aussi grand qu'une brique de lait ou qu'une petite machine à laver pour les plus gros, et pesant au maximum 180 kgkg, ces flottilles de minisatellites peuvent embarquer dans les lanceurs en tant que charge utile secondaire, ce qui réduit « le risque et le coût de la démonstration des technologies précurseures et les infusent dans des projets de vol plus importants », a expliqué lors de son intervention Ellen Stofan, directrice scientifique au siège de la Nasa, à Washington. Sans oublier aussi que le coût de fabrication est, bien sûr, plus réduit.

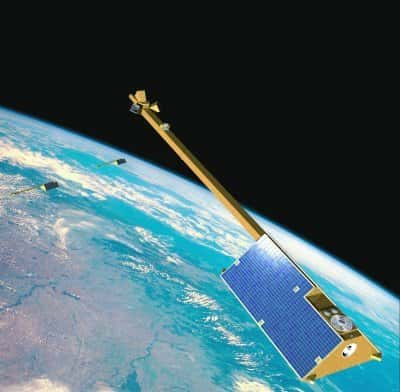

Le CubeSat Ravan a été lancé en novembre 2016 pour étudier la balance énergétique de l’atmosphère terrestre. © JHUAPL

Les principales missions programmées d’ici le printemps 2017

Parmi les missions programmées pour des lancements au cours des prochains mois, citons Ravan, Harp, IceCube, MiRaTA, CubeSat, Tropics et CYGNSS. La première, Ravan (Radiometer Assessment using VerticallyAligned NanotubesNanotubes) est un CubeSat équipé d'une nouvelle technologie pour réaliser des mesures dans le bilan énergétique de la Terre dans la haute atmosphèreatmosphère. Quant au système Harp (Hyper-Angular Rainbow Polarimeter), il évaluera via plusieurs perspectives la distribution des gouttelettes d'eau et des particules en suspension dans l'air. De son côté, IceCube observera la glace dans les nuagesnuages de glace et MiRaTA (Microwave Radiometer Technology Acceleration), de la taille d'une boîte à chaussure, recueillera des données sur la température, la vapeur d'eau et aussi sur la glace des nuages.

Le 12 décembre prochain, sera déployé CYGNSS (CycloneCyclone Global Navigation Satellite System), une constellation de huit minisatellites conçus pour suivre au plus près l'évolution des cyclones. Formé de 12 CubeSats, Tropics (Time-Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity) opérera des mesures fréquentes de température et de vapeur d'eau tout au long de l'existence d'une tempêtetempête.

Tout cela n'est qu'un début. Ces minisatellites ouvrent la voie au développement de flottes à destination de la Lune, de Mars et au-delà, vers d'autres mondes dans notre Système solaire.

----------

Les petits satellites, une nouvelle tendance pour la science et l'industrie

Article initial de l'ESA paru le 10 novembre 2004

Grâce aux progrès en matièrematière de plateformes et d'instrumentation, minisatellites et microsatellitesmicrosatellites sont désormais à même de mener de nombreuses missions. Le symposium qui vient de leur être consacré à La Rochelle, confirme l'intérêt de ce nouveau type de satellites.

« Le petit satellite a changé de domaine », note Daniel Hernandez, du Centre national d'études spatiales, coprésident de l'édition 2004 du Symposium sur les systèmes et services à petits satellites (4S) et principal organisateur des éditions précédentes depuis 1992. « En quelques années, nous sommes passés de concepts et de projets proposés, pour l'essentiel, par des petites équipes ou des universitaires et qui portaient sur des missions de démonstration technologique à des programmes d'applicationapplication et des missions scientifiques de premier plan gérés par les plus grandes agences spatiales avec une forte implication des plus grands industriels du marché ».

Une tendance à laquelle n'échappe pas l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne, qui pilotait pour la première fois cette année, la co-organisation du le symposium 4S. Cette édition 2004 a rassemblé quelque 200 délégués venus de 25 pays fin septembre à La Rochelle.

Les succès du microsatellite Proba 1 (94 kg) et de la sonde Smart 1 (370 kg) ont démontré que des missions de grande qualité peuvent être accomplies avec des satellites de petite taille. Dès le printemps prochain, avec CryosatCryosat, l'ESA commencera en outre à lancer ses premiers satellites de la famille Earth Explorer, qui bénéficient eux aussi des avancées réalisées dans le domaine des petits satellites (notamment au niveau des plateformes) aussi bien par l'industrie ou par les agences elles-mêmes. Ainsi, le satellite Smos (Soil Moisture and Ocean Salinity), qui sera lancé en 2007, utilisera la plateforme ProteusProteus développée sous l'égide du Cnes et introduite sur le marché en 2001 pour faciliter le développement de missions à petits satellites. Cette même plateforme sera également utilisée pour le satellite d'astrosismologie CorotCorot, du Cnes, auquel l'ESA apporte une importante contribution.

La sonde PROBA lancée en 2001. © ESA

Les deux derniers programmes adoptés par l'ESA relèvent du domaine des petits satellites et ont tous deux fait l'objet de communications à La Rochelle.

Minisatellites pour veiller sur la Terre

Adopté en juin dernier comme cinquième membre de la famille Earth Explorer, le programme Swarm (en anglais « essaim ») fera appel à trois minisatellites pour étudier le champ magnétique terrestrechamp magnétique terrestre et ses interactions avec l'environnement terrestre. « Sur les derniers 150 ans, la composante du dipôle axialaxial du champ magnétique terrestre a faibli de 10%. C'est une baisse 10 fois plus rapide que celle qu'on aurait enregistré si la "dynamodynamo" à l'origine du champ avait été tout simplement coupée », explique Flemming Hansen, en charge de la technologie des petits satellites à l'Institut de Recherche Spatiale Danois. « Cet affaiblissement est caractéristique d'une inversion des pôles magnétiquespôles magnétiques de la Terre, un phénomène qui se produit en moyenne une fois tous les 500.000 ans ». Or le champ magnétique terrestre joue un rôle crucial sur l'environnement de la planète, en piégeant les particules chargées du vent solairevent solaire et en nous protégeant des rayonnements les plus durs, mais aussi en agissant sur la dynamique de la thermosphèrethermosphère, et peut-être même en influant directement sur l'évolution de la basse atmosphère. Les trois satellites de Swarm auront donc pour mission d'étudier et de discriminer les différentes sources du géomagnétismegéomagnétisme, du noyau terrestrenoyau terrestre aux roches magnétiques dans la croûtecroûte en passant par les courants électriquescourants électriques de l'ionosphèreionosphère et de la magnétosphèremagnétosphère, ou les courants induits par la circulation océanique, voire par la variation du champ magnétique lui-même.

Le programme Swarm fera appel à trois minisatellites pour étudier la dynamique du champ magnétique terrestre et ses interactions avec l'environnement terrestre. © ESA

L'étude de ces phénomènes par une constellation de petits satellites (300 kg chacun) permettra de multiplier les points de mesure et donc de fournir un meilleur aperçu du comportement dynamique des sources magnétiques étudiées. Le lancement de Swarm est prévu pour le début de 2009.

Petits démonstrateurs pour grandes missions

Le succès du petit satellite Proba 1 (Project for On-Board Autonomy), lancé en octobre 2001 pour une mission d'un an et qui vient de fêter son troisième anniversaire en orbiteorbite, ont amené l'ESA à lancer le développement d'un Proba 2 de 120 kg qui sera lancé fin 2006. Alors que les deux caméras de Proba 1 observent la Terre, Proba 2 emportera deux instruments de l'observatoire royal de Belgique, à Uccle, destinés à l'étude du SoleilSoleil. Il comportera une dizaine d'expérimentations technologiques dont un ordinateurordinateur de bord d'une capacité décuplée et d'un volumevolume réduit par rapport à celui de Proba 1 ainsi que des concentrateurs permettant d'accroître le rendement des générateursgénérateurs solaires. Le contrat de maîtrise d'œuvre de Proba 2 a été signé avec l'industriel belge Verhaert le 15 juillet.

L'expérience acquise avec les programmes Smart et Proba démontre que des petits satellites peuvent jouer un rôle majeur dans la démonstration de nouvelles technologies destinées à des missions beaucoup plus complexes et ambitieuses. Ainsi, parmi les charges utiles technologiques expérimentales de Proba 2, figurera le senseursenseur stellaire développé pour la sonde BepiColomboBepiColombo vers MercureMercure.

L'ESA et EADSEADS Astrium viennent ainsi d'achever une étude de faisabilité pour une mission Proba 3 destinées à démontrer à faible coût les technologies de vol en formation nécessaires aux futurs grands interféromètresinterféromètres spatiaux étudiés par l'ESA notamment pour rechercher des traces de vie sur des planètes extrasolairesplanètes extrasolaires de type terrestre.