au sommaire

L'épaisseur et la composition minéralogique de la croûtecroûte de la Terre est un reflet de son origine, de sa dynamique et donc de son histoire, notamment thermique. Le fond des océans est constitué de basaltebasalte et la croûte océaniquecroûte océanique, plus mince que la croûte continentalecroûte continentale, est formée pour l'essentiel de granitoïdes (auxquels s'ajoutent des roches sédimentairesroches sédimentaires et métamorphiques), dont la composition est proche de celles d'autres roches plutoniquesroches plutoniques et volcaniques, les rhyolitesrhyolites et les andésitesandésites. Toutes ces données s'interprètent bien dans le cadre de la théorie de la tectonique des plaquestectonique des plaques.

Métamorphosés en planétologues, les géologuesgéologues jouent aux mêmes jeux, par exemple sur la Lune et Mars en échantillonnant leurs roches mais aussi en déterminant l'épaisseur de la croûte. Ces deux astres, en effet, ont un jour contenu suffisamment de chaleur interne pour subir une différentiationdifférentiation, ce processus qui, sur Terre, a engendré le manteaumanteau, le noyau et la lithosphèrelithosphère. La Lune et Mars doivent avoir vécu une histoire semblable mais, bien sûr, avec des différences.

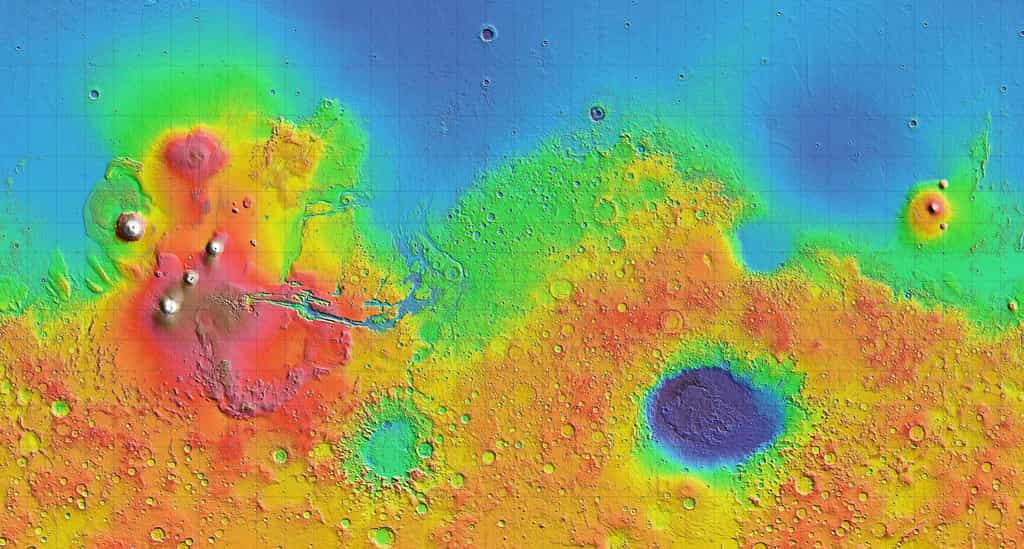

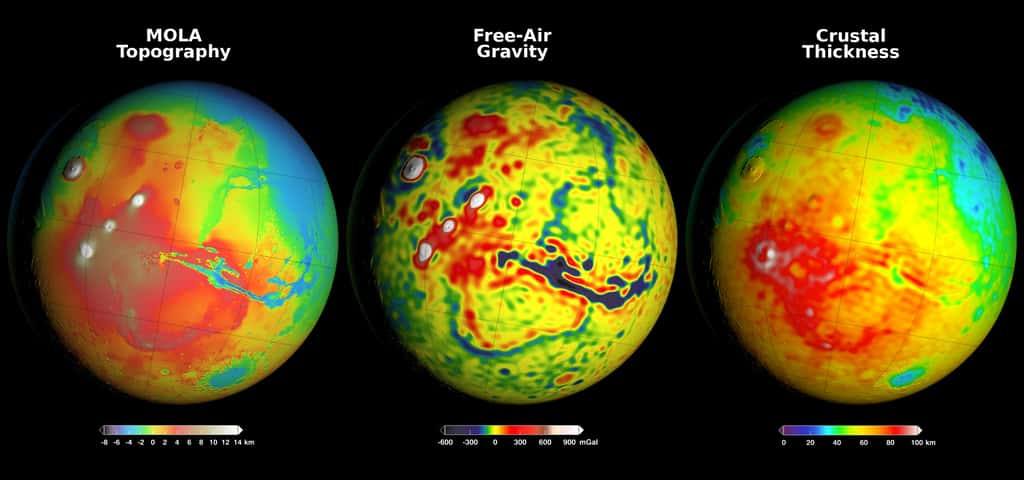

De gauche à droite, des cartes de la topographie, du champ de gravité et de l'épaisseur de la croûte de Mars. © Nasa, GSFC, Scientific Visualization Studio

Mars possède-t-elle une croûte océanique andésitique et des continents basaltiques ?

L'étude du champ de gravité des planètes permet de poser des contraintes sur leur structure interne et c'est pour cette raison que les chercheurs de la Nasa ont lancé il y a quelques années la mission Gravity Recovery and Interior Laboratory (Grail). Elle a permis de préciser l'épaisseur de la croûte lunaire. Les orbiteurs autour de Mars permettent également de faire parler son champ de gravitationgravitation et de préciser l'épaisseur de la croûte martienne en combinant les données du champ de gravité avec l'altimétriealtimétrie laserlaser, qui fournit une topographie précise.

Ce champ de gravité se mesure par effet Dopplereffet Doppler. En effet, la vitessevitesse d'un orbiteur est directement affectée par les distributions et les densités de massesmasses qu'il survole. Au-dessus d'un déficit de masse, par exemple, l'attraction gravitationnelle étant plus faible, la sonde a tendance à s'écarter de la planète en ralentissant très légèrement. C'est ce genre de mesures qui a été réalisé lors de la mission Mars Global Surveyor.

Des estimations de la nature et de l'épaisseur de la croûte martienne ont donc déjà été fournies par les missions martiennesmissions martiennes depuis plusieurs années. Elles complètent notre connaissance de la topographie et de la minéralogie de la surface de Mars qui sont quelque peu surprenantes par rapport à celles de la Planète bleue. Ainsi, il existe un contrastecontraste frappant entre les hémisphères nordhémisphères nord et sud. Au nord, les altitudes sont basses, faisant penser à un fond d'océan alors qu'au sud, le niveau élevé évoque les continents terrestres. Mais les « continents » martiens sont faits essentiellement de basaltes alors que les « océans » martiens sont constitués d'andésites. Il y a toutefois une similitude avec la Terre, car la croûte de l'hémisphère nord est moins épaisse que celle de l'hémisphère sudhémisphère sud.

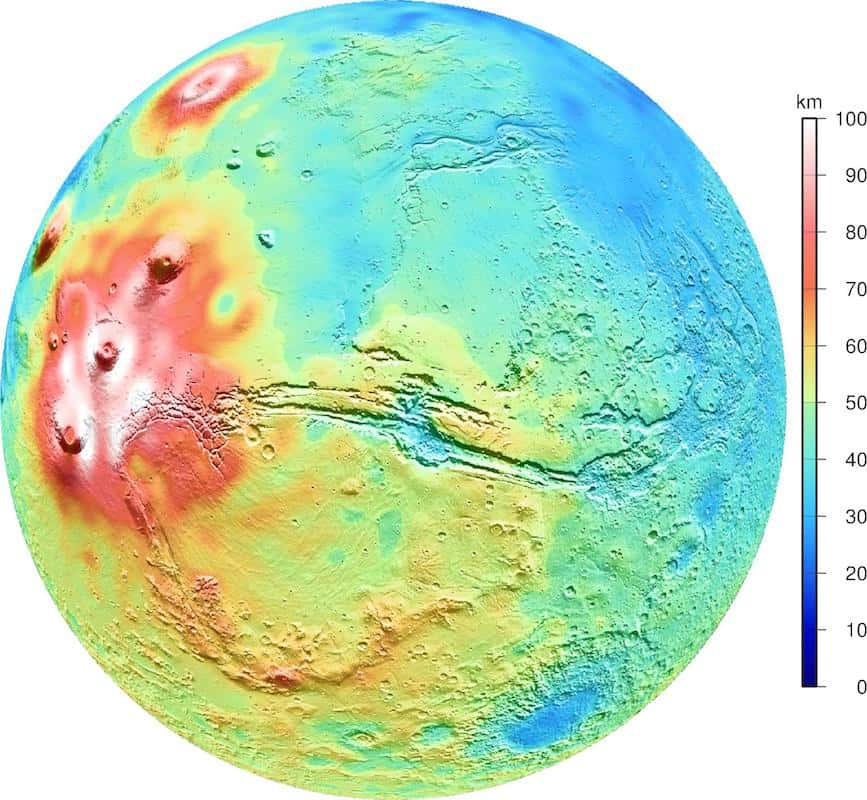

La dernière carte de l'épaisseur de la croûte de masse avec sa nouvelle densité. © Nasa

Les planétologues cherchent encore à décrypter les messages cachés dans ces données géologiques afin de préciser l'histoire de Mars (y a-t-il eu une tectonique des plaques par exemple ?) et donc d'améliorer notre recherche de traces de vie potentielles. Récemment, ils ont précisé l'épaisseur de la croûte martienne en ré-analysant les données gravimétriques des orbiteurs martiens, comme les chercheurs l'expliquent dans un article paru dans Geophysical Research Letters. Ils ont utilisé une nouvelle technique mathématique s'aidant des données altimétriques, déjà testée sur les données gravimétriques lunaires avant la mission Grail. La meilleure résolutionrésolution de la cartographie du champ de gravité fournie par les deux sondes de la mission a permis de vérifier que cette technique apportait effectivement des informations cachées dans les signaux à plus basse résolution.

Ces résultats montrent que la croûte pourrait être moins dense que ce que l'on pensait. Si sa composition minéralogique et son épaisseur sont bien celles que les planétologues supposent (une erreur n'est pas à exclure), alors il n'y a qu'une explication possible : la croûte martienne serait en quelque sorte poreuse... Nous en saurons sans doute plus avec la mission Mars Insight.

Quand Mars fabriquait une croûte continentale

Article de laurent Saccolaurent Sacco publié le 16 uillet 20015

Jusqu'ici, le sol de Mars, basaltiquebasaltique, évoquait celui de nos océans. Mais, surprise, des roches analysées par CuriosityCuriosity ressemblent à une croûte continentale, analogue à celle qui se formait sur la jeune Terre durant l'ArchéenArchéen. Cette découverte martienne est donc aussi un bel exercice de planétologie comparée, l'étude de la Planète rouge permettant de mieux comprendre la bleue. Et inversement.

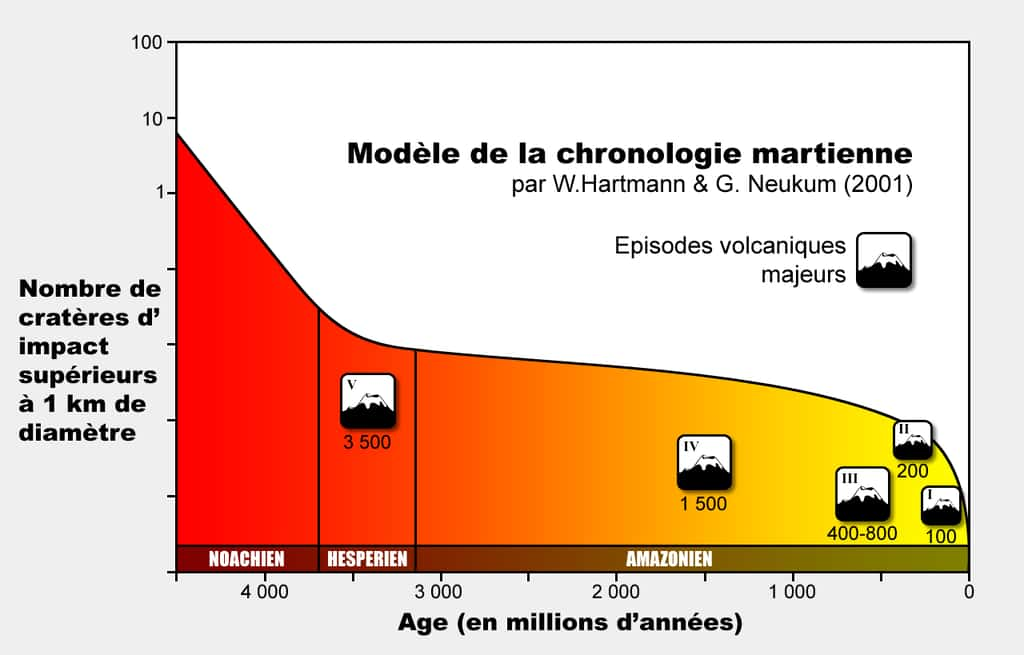

On peut en gros diviser l'histoire de Mars en trois périodes nommées chacune d'après une région de référence. La plus ancienne est le NoachienNoachien (fort taux de cratérisation, présence de grands et de petits cratères d'impact), qui s'étend de la naissance de la planète jusqu'à environ 3,85 à 3,5 milliards d'années. De 3,5 à 1,8 milliard d'années, l'Hespérien se caractérise par la présence de petits cratères d'impact. Enfin, l'Amazonien (très peu de cratères d'impact) recouvre la dernière période de l'histoire de Mars.

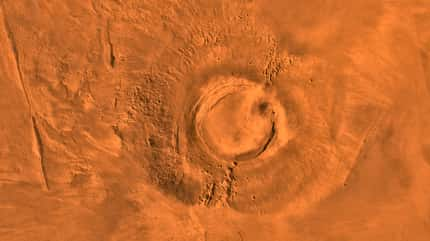

Le Noachien est une période chaude et humide, avec très probablement la présence d'un océan, et l'Hespérien est marqué par de grandes éruptions volcaniqueséruptions volcaniques avec d'importantes coulées de lavelave. L'Amazonien serait plutôt une période sèche et froide sans véritable activité, bien que ce soit probablement pendant cette période que s'est formé le mont Olympe, le plus grand volcanvolcan du Système solaireSystème solaire.

Époques géologiques de la planète Mars selon l'échelle de Hartmann et Neukum, le Noachien correspondant aux dates antérieures à 3,7 milliards d'années avant le présent. © Wikipédia, CC BY-SA 3.0, Who killed Bambi ?

22 échantillons de roches martiennes sous l'œil laser de Curiosity

Une équipe internationale de minéralogistes et de planétologues comprenant cinq laboratoires français du CNRS pense avoir ouvert une nouvelle fenêtrefenêtre sur le Noachien. Dans un article paru dans Nature Geoscience, les chercheurs rapportent la première identification de roches martiennes datant de cette époque qui seraient des restes d'une croûte continentale. Jusqu'à présent, la surface de Mars apparaissait comme essentiellement formée de roches basaltiques similaires à celles que l'on trouve au fond des océans sur Terre.

Cette découverte vient de la microsonde laser ChemCam qui équipe le roverrover Curiosity. Rappelons que le robotrobot de la Nasa s'est posé dans le cratère Gale qui s'est formé il y 3,61 milliards d'années lorsqu'un petit corps céleste est entré en collision avec la Planète rouge dans une région géologiquement plus ancienne. Avec ses 2 à 3 kilomètres de profondeur, ce cratère met donc à la disposition des chercheurs des roches datant du Noachien il y a environ 4 milliards d'années.

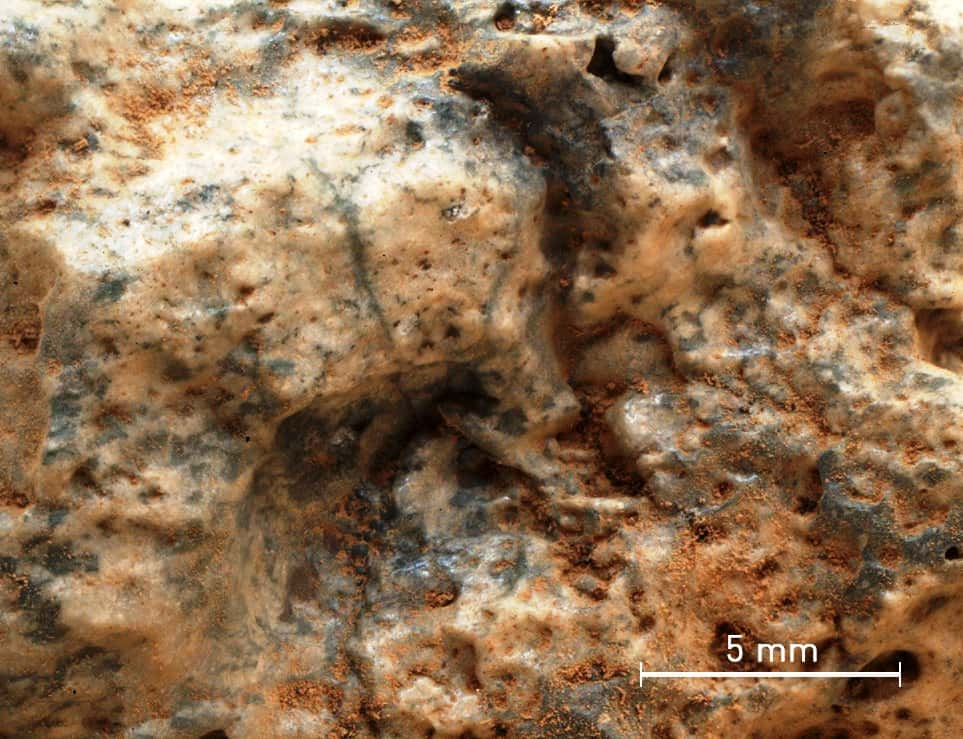

Cet échantillon rocheux martien est dominé par de gros cristaux roses nacrés (des feldspaths), dans lesquels sont inclus des cristaux de quartz plus petits (en gris). Il ressemble à un échantillon de croûte archéenne terrestre. © Nasa/JPL-Caltech/MSSS

Des TTG issus de plaques de basalte hydraté

Mais qu'a donc trouvé Curiosity ? Des roches légères, riches en feldspathsfeldspaths et parfois en quartzquartz qui font penser aux assemblages de roches connus sur Terre sous le nom de complexes TTG (car formés des roches de type tonalite, trondhjemite et granodioritegranodiorite). Il s'agit d'orthogneiss gris qui constituent près de 80 % des terrains continentaux archéens et que l'on trouve par exemple en Afrique du Sud ou à Pilbara en Australie-Occidentale. Rappelons que sur la Planète bleue, les basaltes océaniques les plus vieux sont âgés de 180 millions d'années tout au plus car la croûte océanique finit par plonger par subductionsubduction dans le manteau. Bien qu'altérés par l'érosion et remaniés par le ballet de la tectonique des plaques, les continents restent en surface et gardent donc la mémoire de l'histoire de la Terre.

Selon les hypothèses actuelles, les TTG proviennent de la cristallisation d'un magmamagma formé à faible profondeur par la fusionfusion de plaques de basaltes océaniques hydratés qui plongeaient dans un manteau plus chaud et plus convectif il y a plus de 2,5 milliards. Ils étaient alors les matériaux de base de la croissance des continents de l'époque, mais leur formation a ensuite cessé quand la température du manteau a baissé. Sur Terre, les TTG sont donc spécifiques du début de l'Archéen et en relation avec la présence des d'océans et d'une tectonique des plaques.

L'étude de la géologiegéologie martienne a montré que si une tectonique des plaques a un jour existé sur Mars, elle a disparu depuis longtemps. La découverte d'équivalents des TTG est donc intéressante pour retrouver le passé de Mars il y a plus de 3,7 milliards d'années. Elle l'est aussi dans le cadre de la planétologie comparée et peut-être pour, indirectement, mieux comprendre comment et pourquoi la vie est apparue sur Terre.

Ce qu’il faut

retenir

- Du champ de gravité d'une planète peut être déduite sa structure, comme l'épaisseur de sa croûte, laquelle reflète son histoire. Un orbiteur, sensible à la gravité, peut cartographier les fluctuations de ce champ de gravité.

- Sur Mars, curieusement, les basaltes et les andésites qui la constituent semblent en quelque sorte poreux d'après les dernières analyses.