au sommaire

Comme toujours, les comètes sont surprenantes et assez imprévisibles. Parmi celles qui ont été découvertes dernièrement : C/2017 O1 (ASASSN1). Elle a été repérée le 19 juillet par les caméras d'ASASSN (All Sky Automated Survey for SupernovaeSupernovae) -- prononcer « assassin » -- installé sur le Cerro Tololo, au Chili. C'est d'ailleurs la première détectée par ce programme de recherche de supernovæ.

Est-ce sa première visite dans le voisinage du Soleil ? Pour l'instant, les astronomesastronomes n'ont pas encore beaucoup d'éléments à son sujet. Cependant, les premières études suggèrent fortement que cette comète à longue période vient de très loin, du nuage de Oortnuage de Oort, aux confins du Système solaire.

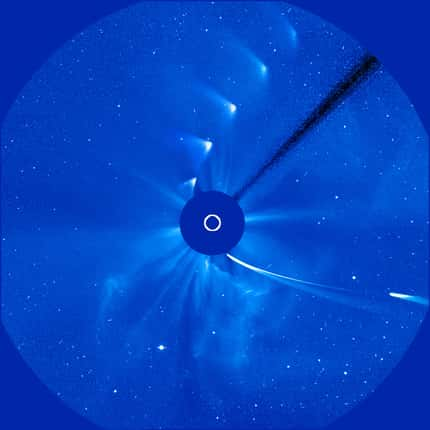

Deux comètes visibles dans le Taureau : à gauche, C/2017 O1 (ASASSN1), et à droite, beaucoup plus pâle, C/2015 ER61. Image prise le 19 septembre. © Adriano Valvasori

Une comète visible entre les Hyades et les Pléiades

Cet été, quelques jours après sa découverte, un sursaut d'activité a multiplié la luminositéluminosité de C/2017 O1 par 100, la faisant passer de la magnitude 15,3 -- très faible -- à 10. Mais ce n'est pas fini car ce petit astre glacé poursuit sa route vers le point de son orbiteorbite le plus proche du Soleil, le périhéliepérihélie. Ce sera le 14 octobre. Et quatre jours plus tard, le 18 octobre, elle sera au plus près de la Terre : 108 millions de km. Actuellement de magnitude 9,5, sa luminosité devrait continuer à augmenter au cours de cette période de rapprochement avec le Soleil. Elle pourrait atteindre la magnitude 8.

Position de la comète C/2017 O1 (ASASSN1), entre les Hyades et les Pléiades, le 21 septembre vers 2 h du matin. © SkySafari

Quant aux chances de la voir à l'œilœil nu, les spécialistes restent prudents. En tout cas, avec de bonnes jumelles ou une petite lunette astronomique : c'est oui ! On peut distinguer d'ores et déjà une petite tache verdâtre. La comètecomète se promène actuellement dans la constellation du Taureauconstellation du Taureau, lequel sort de l'horizon nord-est vers 22 h.

Pour la trouver, c'est assez facile : entre le 19 et le 22 septembre, elle se fraie un chemin entre la grappe d'étoilesétoiles qui forme la tête du Taureau (en forme de V), les HyadesHyades, et le célèbre amas des Pléiades, aussi nommé les Sept SœursSept Sœurs. Se dirigeant vers la GirafeGirafe où elle sera visible le 14 octobre, la comète sera observable fin septembre entre Persée et le Cocher. Et qui sait ? Sa luminosité pourrait nous réserver de belles surprises.

Une comète à observer dans le ciel d'hiver 2016-2017

Article de Xavier DemeersmanXavier Demeersman publié le 27 décembre 2016

Nul besoin d'un instrument très puissant pour observer la comète 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova visible en cette fin d'année, une heure après le coucher du Soleil. Une grosse paire de jumelles peut suffire. Si on vous a offert une lunette ou un télescopetélescope, c'est encore mieux pour admirer cet astre chevelu qui frôlera la Terre le 11 février.

En cette fin décembre 2016, une petite comète est visible dans le ciel d'hiverhiver au moyen d'une paire de jumelles de 50 mm d'ouverture au minimum. Si vous en avez une sous la main, vous pourrez distinguer une tache lumineuse, non loin de VénusVénus, beaucoup plus brillante. Mieux, si vous avez reçu en cadeau pour Noël un télescope ou une lunette, vous allez pouvoir vous amuser à la traquer et l'admirer, au-dessus de l'horizon sud-ouest, une heure seulement après le coucher du Soleil.

Découverte le 3 décembre 1948, son nom est 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova. Pour les astronomes amateurs, cette comète de la famille de JupiterJupiter (la même que Tchouri, escortée par Rosetta durant deux ans) n'est pas une inconnue. En effet, bien qu'assez petit -- sa taille est estimée à environ 900 mètres --, l'astre qui empreinte une orbite qui l'oblige à revenir dans les parages de la Terre tous les 5,25 ans, peut atteindre une magnitude 6 et devenir quasiment visible à l'œil nu. Comme la dernière fois qu'elle s'est approchée, en 2011, en particulier autour du 15 août, à la faveur d'un passage à quelque neuf millions de kilomètres (0,06 UA, unité astronomiqueunité astronomique) de notre planète.

La comète 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova photographiée le 23 décembre 2016. © Michael Jäger, Spaceweather

Une visibilité accrue en février 2017

Actuellement, la comète pérégrine à travers la constellation du Capricorneconstellation du Capricorne. Il n'est pas besoin de veiller tard pour la voir. Une heure après le coucher du Soleil, quelques degrés en dessous de Vénus (voir carte ci-dessus). Le 31 décembre, elle atteindra sa plus petite distance avec notre étoile. Un fin croissant lunaire sera visible à ses côtés. Dans un instrument, elle apparaît comme un petit point lumineux enrobé de brumesbrumes (sa chevelure).

Jusqu'à la mi-janvier 2017, il sera possible de l'apercevoir le soir. Puis, après une occultationoccultation d'environ deux semaines, 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova redeviendra visible progressivement, mais en fin de nuit, aux premières lueurs de l'aubeaube. C'est à ce moment-là, surtout vers le 11 février, car sa distance avec la Terre sera la plus courte -- cette année, elle ne sera que 12 millions de kilomètres (0,09 UA) -- que la comète atteindra sa luminosité maximum. Alors peut-être sera-t-elle devenue visible à l'œil nu.