Lancée en 2009, la mission Kepler de recherche d'exoplanètes était interrompue depuis mai 2013. Pour les découvrir, Kepler utilise la méthode des transits, reposant sur la légère occultation de l'étoile quand une planète passe devant. Cela nécessite une très grande qualité dans le pointage du satellite, et c'est le rôle des roues de réaction. Or, depuis le mois de mai 2013, seules deux des quatre roues du système de pointage sont en état de fonctionner alors qu'il en faut trois pour garantir un pointage suffisant du satellite pour détecter des planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil.

Depuis cette date, la NasaNasa utilisait Kepler pour rechercher des astéroïdesastéroïdes et des comètescomètes dans le Système solaireSystème solaire. Sous peu, il va reprendre sa mission initiale pour une duréedurée de deux ans, jusqu'en 2016. Baptisée K2K2, elle prévoit l'observation de milliers d'étoiles, des noyaux actifs de galaxiesnoyaux actifs de galaxies, des supernovaesupernovae ou des astéroïdes, ainsi qu'un volet astérosismologique.

Pour comprendre l'utilité des roues de réaction, il faut savoir que bien que la pressionpression solaire exerce une très faible force sur les satellites en orbite, le bombardement constant de photonsphotons solaires peut modifier leur orientation. Dans le cas de Kepler, sans les trois roues de réaction pour contrer cette pression exercée par le Soleil, le télescopetélescope a tendance à dévier et à tourner sur lui-même, le rendant incapable de tenir une observation précise.

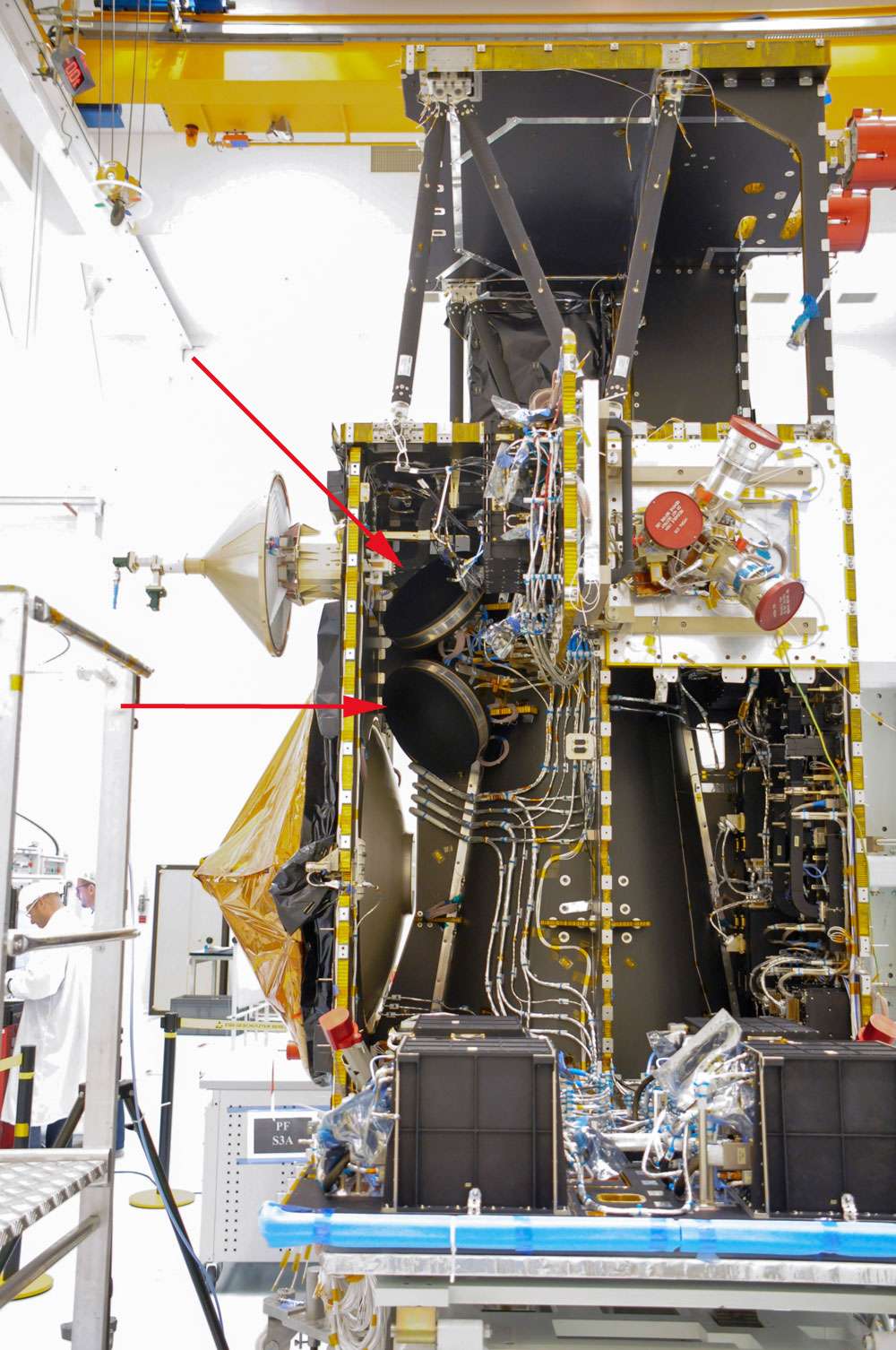

Indiquées par des flèches rouges, deux des quatre roues de réaction du satellite Sentinel 3. Sur le télescope spatial Kepler, qui en possède quatre également, deux d'entre elles sont en panne. Malgré ce handicap, l'instrument repartira à la recherche des exoplanètes. © Rémy Decourt

Idée très astucieuse pour réparer le satellite Kepler

La Nasa et Ball Aerospace & Technologies ont trouvé le moyen de donner au satellite une capacité de pointage suffisante. Il consiste à le faire bouger autour de la direction d'où proviennent les photons solaires, de sorte d'équilibrer leur pression, évitant la rotation. Depuis le sol, ce contrôle actif permet de conserver le satellite sur le même axe, au moins pendant un certain temps.

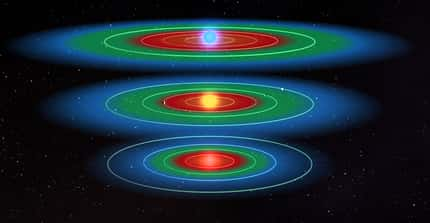

Et ça fonctionne. La Nasa a testé sa méthode pendant une dizaine de jours en février dernier. Le satellite a tenu des points d'observation stables durant plusieurs jours. C'est certes insuffisant pour traquer des exoplanètesexoplanètes, mais la Nasa pense qu'il est possible de maintenir Kepler stable pendant 75 jours ! Le prix à payer est que le télescope ne peut plus pointer qu'une certaine portion du ciel, dans le plan de l'écliptiqueplan de l'écliptique.

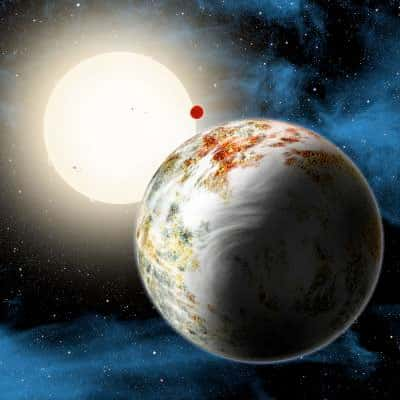

Bien que la recherche des exoplanètes ait cessé en mai 2013, les découvertes se succèdent. L'analyse des données acquises avant la panne de Kepler réserve des surprises aussi inattendues que la découverte de la première « mégaterre ». Ce n'est évidemment pas un terme officiel, mais il rappelle que cette planète est presque deux fois plus massive que la plus grosse superterresuperterre découverte jusqu'ici. Les 150.000 étoiles observées dans les constellationsconstellations de la Lyre et du Cygne n'ont pas toutes révélé leur système planétaire. À ce jour, si 1.794 exoplanètes ont été découvertes et confirmées, 3.800 autres candidats sont en attente d'un statut.