au sommaire

Les sondes Voyager ont commencé leur grand tour du Système solaire il y a 36 ans. Lorsque Voyager 2Voyager 2 est partie la première en direction de JupiterJupiter le 20 août 1977, PlutonPluton était encore la neuvième planète du Système solaire et il n'était pas prévu qu'elle soit visitée. C'est désormais la tâche dévolue à la mission New Horizons. Parmi les membres des missions Voyager se trouvait bien sûr André Brahic. Mais aussi Carl SaganCarl Sagan qui, avec Frank DrakeDrake, fut à l'origine du célèbre message d’Arecibo gravé sur des plaques fixées aux sondes Pioneer 10 et 11, et enfin du non moins célèbre Golden Record.

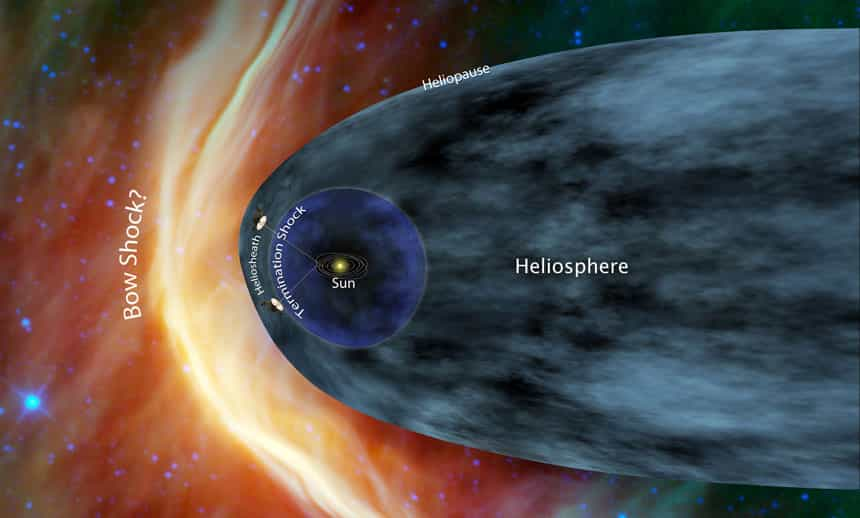

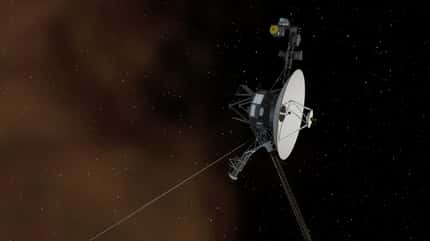

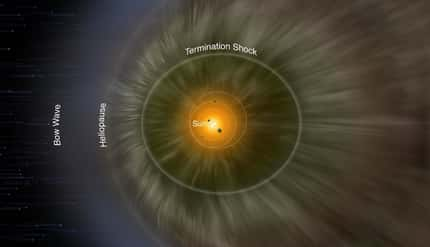

Depuis plusieurs années, on assista à des annonces répétées concernant la sonde Voyager 1. À chaque fois, se pose la question de savoir si oui ou non la sonde restée en communication avec la Terre, et qui s'approche le plus de l'ultime frontière de l'héliosphère est sur le point de la franchir ou l'a même déjà franchie. Rappelons que l'héliosphère est une sorte de bulle que le ventvent de particules produit par le Soleil crée au sein du milieu interstellaire. Sa limite extérieure, l'héliopause, se forme là où la pression du vent solairevent solaire équilibre celle du milieu interstellaire, constitué des vents stellaires provenant des astresastres proches, du souffle des explosions de supernovaesupernovae et de nuagesnuages d'hydrogènehydrogène, d'héliumhélium et de poussières.

Des rayons cosmiques galactiques à la frontière de l'héliosphère

À l'intérieur de l'héliosphère se trouve une limite appelée choc terminal (termination shock en anglais) où le flux de particules de vent solaire, qui se comporte comme un fluide, subit, à cause du milieu interstellaire, une transition brutale des vitessesvitesses supersoniques à des valeurs subsoniques. Cette limite-là a été franchie par les deux sondes Voyager depuis un certain temps. La couche entre le choc terminal et l'héliopause a quant à elle reçu le nom d'héliogaine (heliosheath en anglais).

La distance au Soleil de l'héliogaine est d'environ 80 à 100 unités astronomiquesunités astronomiques (UA) à son point le plus proche. L'héliogaine a une forme de chevelure de comètecomète, dans la direction opposée au mouvementmouvement du Soleil dans la galaxiegalaxie. Son épaisseur est estimée entre 10 et 100 UA.

Voyager 1 parvient aux limites de l'influence du Soleil, donc à sa frontière. « En fait il y a trois frontières », explique l’astrophysicien Francis Rocard dans cette vidéo datant de 2012. © Cnes, Dailymotion

Depuis quelque temps, les instruments à bord de Voyager 1 mesurent des baisses répétées mais constantes du flux de rayons cosmiques à basses énergiesénergies en provenance du Soleil, et des augmentations similaires du flux des particules à hautes énergies provenant des rayons cosmiquesrayons cosmiques circulant dans la Voie lactée. Il s'agit de deux des trois indications signalant que la sonde est sur le point de franchir l'héliopause pour rejoindre le milieu interstellaire.

Jusqu'à présent on considérait généralement que ces deux signatures indiquaient que Voyager 1 était encore dans l'héliogaine et n'avait pas encore franchi l'héliopause. Pour affirmer que l'engin avait bel et bien échappé à l'influence non-gravitationnelle du Soleil pour voguer à travers l'espace interstellaire, il aurait fallu en plus que l'on constate une modification de la direction du champ magnétiquechamp magnétique local. Ce n'est toujours pas le cas.

Un nouveau modèle de l'héliopause avec des boucles magnétiques

Or, récemment, trois chercheurs ne faisant pas partie de l'équipe de la mission Voyager ont mis en ligne un article sur arxiv qui a déclenché une controverse. Selon Marc Swisdak et James Drake de l'University of Maryland, ainsi que Merav Opher de la Boston University, Voyager 1 aurait déjà franchi l'héliopause depuis le 27 juillet 2012.

Edward C. Stone est professeur de physique à Caltech, chercheur en sciences spatiales, et ancien directeur au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa. Il est toujours l’actuel directeur de la mission spatiale Voyager (depuis 1972). © Nasa

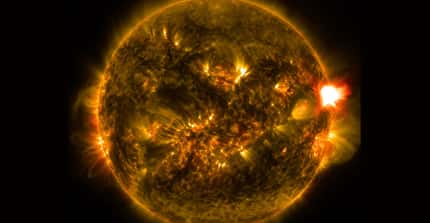

Ces physiciensphysiciens sont des spécialistes de la physique des plasmas. Ils viennent de proposer un nouveau modèle concernant la structure de l'héliopause. Selon eux, elle possède une structure complexe, stratifiée, avec des boucles de champ magnétique traduisant des reconnexions magnétiquesreconnexions magnétiques. On connaît déjà ces phénomènes dans le Soleil, intervenant dans les éruptions solaireséruptions solaires et les CME (Coronal Mass Ejection).

Il existerait en dehors de l'héliopause des sortes d'îles magnétiques dans lesquelles la direction du champ magnétique pourrait apparaître identique à celle mesurée dans l'héliosphère et l'héliogaine avec, comme observées, des fluctuations dans les flux de rayons cosmiques. Malgré tout, on verrait bien globalement une chute des flux de protonsprotons à basses énergies et une hausse des flux de protons à hautes énergies, exactement comme dans les observations des capteurscapteurs de Voyager 1. La sonde serait donc bien entrée dans le milieu interstellaire au-delà de l'héliopause.

Bien que l'on ne puisse pas encore affirmer qu'ils ont raison, leur article a incité Edward C. Stone à sortir de sa réserve. Professeur de physiquephysique à Caltech, c'est le directeur de la mission Voyager depuis 1972. Il est bien connu du public, notamment parce qu'il a participé au fameux projet multimédia Du Big Bang au Vivant. Stone reconnaît que le modèle des chercheurs mérite d'être considéré avec attention, mais n'en déduit pas encore que Voyager 1 a effectivement franchi les limites de l'héliopause.