Une importante explosion a retenti dans un cratère du Kilauea, à Hawaï, jeudi 17 mai, propulsant des cendres jusqu’à 9.000 m dans le ciel. Depuis plusieurs jours, des scientifiques craignent une éruption phréomagmatique, un phénomène qui a lieu quand le magma entre en contact avec de l’eau.

au sommaire

Le volcan Kilauea, situé sur Big Island, à Hawaï, est entré en éruption le 3 mai 2018. Une vingtaine de fissures laissent passer d'importantes coulées de lave. Près de 2.000 personnes ont été évacuées. Habituellement, les laves du Kilauea sont fluides. Mais, si des roches en fusionfusion descendent sous la nappe phréatique, de l'eau peut entrer dans le magma ; la vapeur formée fournit alors une source d'énergieénergie capable de provoquer des explosions.

C'est ce qui s'est déjà passé en 1924, avec une cinquantaine d'explosions enregistrées en deux semaines et demie. Le scénario semble se répéter en 2018... Ce jeudi 17 mai, tôt le matin, une explosion a en effet retenti dans un cratère du Kilauea, le Halema'uma'u. Ken Rubin, chef du département de GéologieGéologie et de géophysique à l'université de Hawaï, a expliqué à l'AFP : « Le magma se situe à 300 ou 400 mètres sous la surface et peut ainsi entrer en contact avec des nappes phréatiques qui chauffent et [...] sortent de terreterre en explosant ».

Les populations invitées à se protéger des cendres et des gaz

Pour l'instant, les populations ne sont pas directement en danger, car les zones résidentielles à risque ont été évacuées. Mais les ventsvents transportent sur des kilomètres des cendres qui peuvent poser des problèmes respiratoires. Les habitants sont donc invités à se mettre à l'abri.

Les nuagesnuages de cendres, en fonction de la météométéo, pourraient aller jusqu'à la ville de Hilo, à une quarantaine de kilomètres. Les émanations de dioxyde de soufresoufre sont elles aussi dangereuses. Le trafic aérien est à l'arrêt. Depuis la semaine dernière, le parc national des volcans de Hawaï est fermé au public.

Volcan Kilauea : un risque d'éruption explosive à Hawaï

Article paru le 11 mai 2018

Bien que ce volcan hawaïen soit de type effusif, des scientifiques alertent sur le risque d'explosions, un phénomène qui a déjà eu lieu en 1924. La colonne magmatique pourrait entrer en contact avec de l'eau de la nappe phréatique.

L'éruption du Kilauea, un des volcans les plus actifs de la planète, a débuté le 3 mai. Le 4 mai, un séismeséisme de magnitudemagnitude 6,9 sur l'échelle de Richteréchelle de Richter a été enregistré. Une dizaine de fissures laissant s'écouler des laves sont apparues. Environ 2.000 personnes ont dû être évacuées, notamment à cause des risques d'incendies et des émissionsémissions de dioxyde de soufre.

Si les éruptions explosiveséruptions explosives sont typiques des stratovolcans comme le mont St Helens, elles sont moins souvent associées à des volcans boucliers comme le Kilauea. Or, l'Observatoire volcanologique d’Hawaï (HVO) craint que l'éruption du Kilauea ne devienne explosive dans les semaines à venir, par un phénomène de type phréatomagmatique.

Un scénario explosif qui a déjà eu lieu en 1924

Comme l'explique sur son site l'USGS (l'Institut d'études géologiques des États-Unis), une éruption peut devenir explosive si la colonne de magma du volcan descend sous la nappe phréatique et entre en contact avec de l'eau, donnant de la vapeur. Comme des roches sont tombées dans la colonne de magma, la pressionpression de la vapeur pourrait conduire à des explosions qui propulseraient ces roches chaudes.

Ce scénario a déjà eu lieu en mai 1924. Un lac de lave a commencé à se déverser du cratère Halema'uma'u en février 1924. Il y eut des séismes importants en avril et l'apparition de faillesfailles et fissures. Le fond du cratère a commencé à s'effondrer fin avril et les premières explosions ont eu lieu les 9 et 10 mai ; en tout, une cinquantaine d'explosions se produites durant deux à trois semaines. Pour l'USGS, « des éruptions explosives similaires se reproduiront ». Si de gros blocs de roches, pesant plusieurs tonnes, sont propulsés par l'explosion, ils devraient rester dans un périmètre proche du sommet, à moins d'un kilomètre. En revanche, les nuages de cendres pourraient retomber à plusieurs dizaines de kilomètres, d'où un risque supplémentaire pour les populations car ces poussières irritent les voies respiratoires et les yeuxyeux. Mais il reste encore bien difficile de prédire comment la situation va évoluer...

En vidéo : à Hawaï, le Kilauea coule jusqu'à l'océan

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco paru le 7 avril 2008

Le Kilauea, l'un des volcans les plus actifs de la planète a repris ses éruptions dans la zone du Halema'uma'u (nom du cratère sommital du Kilauea) il y a quelques semaines. Depuis peu, les coulées de lave d'une éruption précédente se déversent à nouveau dans l'océan.

Le Kilauea, sur l'île de Hawaï, est un volcan de point chaudpoint chaud et son mécanisme éruptif est naturellement de type... hawaïen. Les laves qu'il peut cracher sont donc fluides, très chaudes, et peuvent s'écouler sur des dizaines de kilomètres. C'est pourquoi les éruptions ne construisent pas des cônescônes volcaniques, comme le fait le StromboliStromboli mais plutôt des édifices aux pentes douces. La raison de leur fluidité est que ces laves, qui viennent d'une très grande profondeur, sont basaltiquesbasaltiques et très pauvres en silicesilice, ce qui permet d'ailleurs un dégazagedégazage rapide.

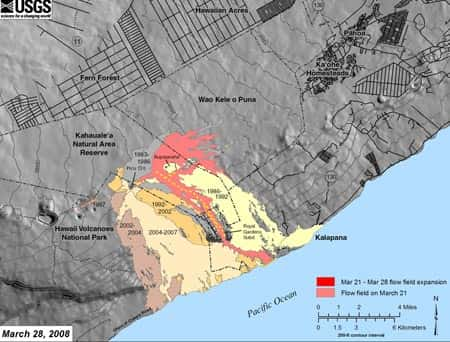

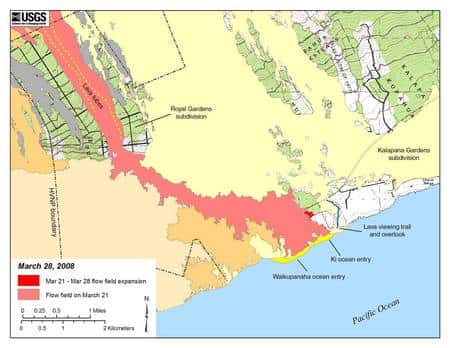

Le 21 Juillet 2007, une nouvelle phase effusive (c'est-à-dire un écoulement de lave sans explosion) a débuté, peu après minuit, après l'ouverture de deux fissures entre le Pu'u O'o et Kupaianaha (voir figures 1 et 2), à l'est du Pu'u O'o. Les deux fissures éruptiveséruptives mesurent entre 600 et 800 m de long et elles ont donné naissance à deux coulées de lave.

Le front de coulée ouest est entré en mer mercredi 5 mars 2008 à 23 h 30 et il a donné lieu à des phénomènes spectaculaires comme le montrent les vidéos.

En mars 2008, des coulées spectaculaires sont descendues jusqu’à la mer. © Lava Ocean Tours Inc., YouTube