au sommaire

Les volcansvolcans se manifestent régulièrement par des éruptions. Celles-ci sont de deux grands types : effusives et explosives.

Lac de lave du Pu'u O'o, dans le massif du Kilauea, à Hawaï. La température est de l'ordre de 1.150 degrés. © Yann, DP

Éruptions effusives ou laviques

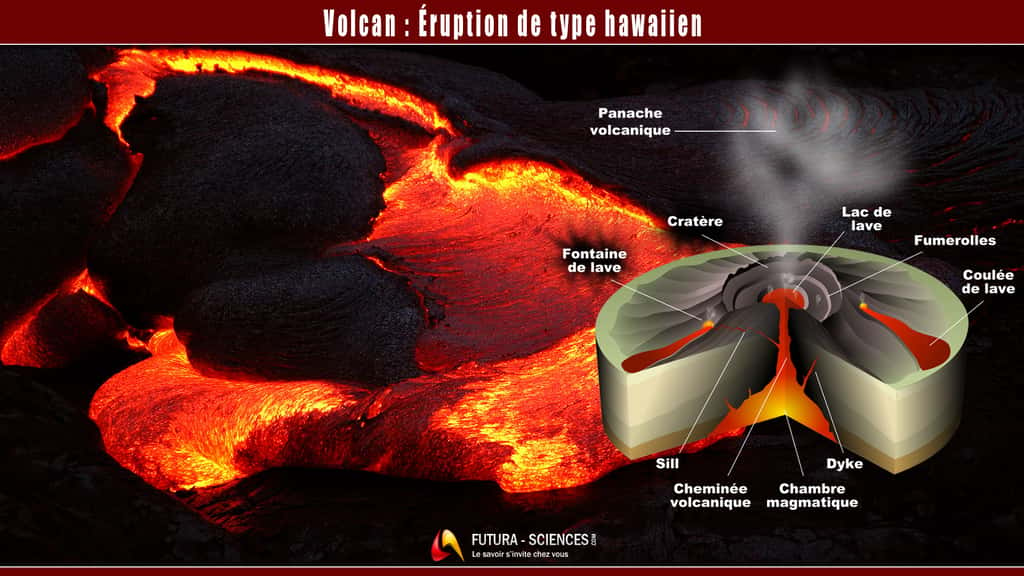

Les éruptions effusiveséruptions effusives (ou laviques, voir la vidéo ci-dessous) libèrent des coulées de lavelave, liquide parfois pâteuse, à des températures de 900 à 1.200 degrés. On parle de type hawaïen, en référence aux volcans d'Hawaï : KilaueaKilauea, Mauna Loa.

Éruption effusive. © Sémhur, Josh Schwartzman, CC by-sa 3.0

Certaines laves, très fluides, sont appelées pãhoehoe : ce terme hawaïen signifie qu'il est aisé de marcher sur la coulée quand elle est refroidie et solidifiée car sa surface est relativement plane, mimant parfois un amas de cordes (« lave cordée »). Au contraire, les laves visqueuses aa (autre terme hawaïen) laissent des surfaces de coulées très irrégulières, rendant toute progression difficile.

Coulée de lave fluide (pãhoehoe) en bord de mer au Kilauea, à Hawaï. © Ike395, DP

Les laves du premier type coulent rapidement lors de leur émission (parfois jusqu'à quelques dizaines de km/h) puis ralentissent. Celles du second type progressent seulement à quelques centaines ou dizaines de m/h. Souvent, la lave s'écoule aussi dans un réseau de tunnels, en sub-surface. Exceptionnellement, elle stagne dans le cratère et forme un véritable lac de lave. Les laves sont le plus souvent des basaltesbasaltes, de composition chimique silicatée.

Coulée de lave pétrifiée à Hawaï, mimant un amas de cordes (lave cordée). © J.-M. Bardintzeff, tous droits réservés, reproduction interdite

L'Ol Doinyo LengaiOl Doinyo Lengai, en Tanzanie, est unique au monde car il émet des laves noires, appelées « carbonatitescarbonatites » (de composition chimique carbonatée), très fluides, à une température d'environ 500 degrés.

Laves noires carbonatites éjectées du Oi Doinyo Lengai, en Tanzanie. © J.-M. Bardintzeff, tous droits réservés, reproduction interdite

Certaines laves, trop visqueuses pour s'écouler, construisent des dômes ou des aiguilles de lave.

Éruptions explosives

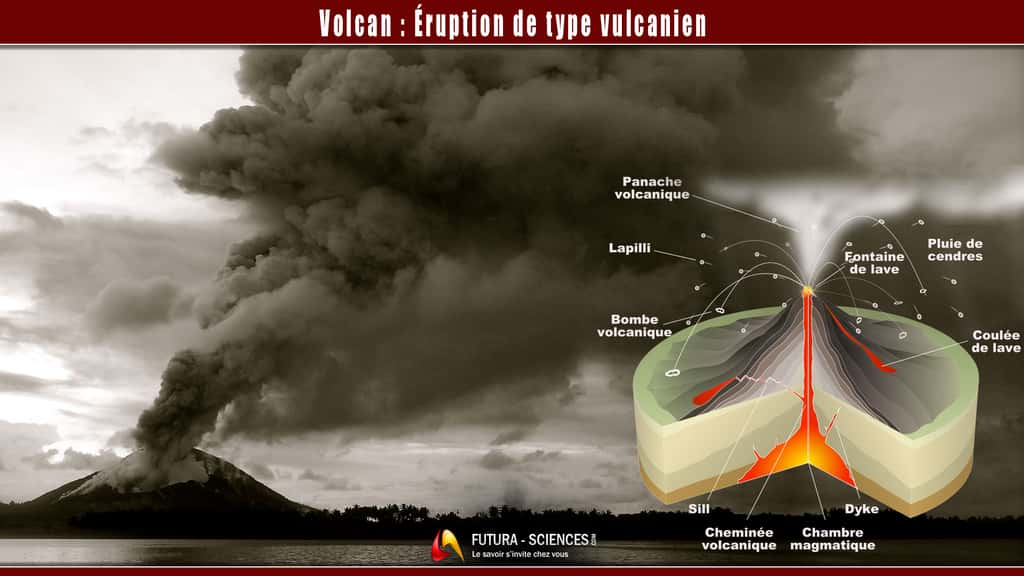

Les éruptions explosiveséruptions explosives émettent des matériaux à haute température mais en grande partie solide appelés « tephra » et libèrent une grande quantité de gaz. On les classe en types strombolien, vulcanien, plinien, péléen, surtseyen.

Les éruptions volcaniques font sans doute partie des catastrophes naturelles les plus destructrices et les plus spectaculaires. Elles ont lieu toute l’année et presque en permanence sur diverses régions du globe. Futura a rencontré Jacques-Marie Bardintzeff, docteur en volcanologie, afin qu’il nous explique comment se déroulent ces éruptions. © Futura

Éruptions stromboliennes

Les éruptions stromboliennes, aussi appelées éruptions de type strombolienéruptions de type strombolien, font référence au StromboliStromboli, dans les îles éolienneséoliennes, en Italie, et projettent des bombes incandescentes, dont la taille peut atteindre plusieurs mètres, à des hauteurs de plusieurs centaines de mètres.

Éruption strombolienne. © Sémhur, Brocken Inaglory, CC by-sa 3.0

Éruptions vulcaniennes

Explosion vulcanienne sur l'Etna, en Italie, en novembre 2002. © J.-M. Bardintzeff, tous droits réservés, reproduction interdite

Les éruptions vulcaniennes, aussi appelées éruptions de type vulcanienéruptions de type vulcanien, font référence au volcan VulcanoVulcano, également dans les îles éoliennes, qui projettent des cendres grises, fines (taille de l'ordre du millimètre), jusqu'à quelques kilomètres de hauteur.

Éruption vulcanienne. © Sémhur, Taro Taylor, CC by-sa 3.0

Éruptions pliniennes

Les éruptions pliniennes, aussi appelées éruptions de type plinienéruptions de type plinien, font référence à Pline l'AncienPline l'Ancien et Pline le Jeune, observateurs de l'éruption du VésuveVésuve, qui, en 79 ap. J.-C., détruisit Pompéi. Elles projettent des poncesponces (fragments de roches légères car riches en vacuolesvacuoles de gaz), jusqu'à 50 km de hauteur.

Éruption plinienne. © Sémhur, CC by-sa 3.0

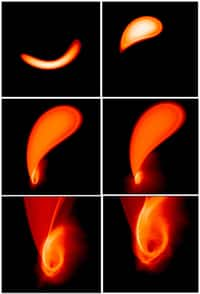

Éruptions péléennes

La montagne Pelée, en Martinique, siège d'une nuée ardente, qui fit 28.000 victimes le 8 mai 1902, a donné son nom au type péléen. © J.-M. Bardintzeff, tous droits réservés, reproduction interdite

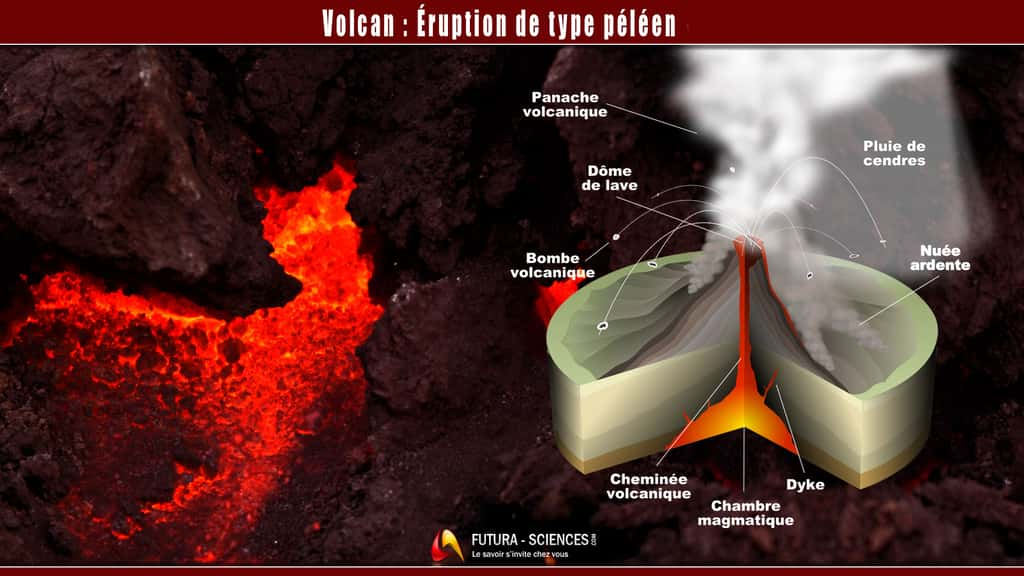

Les éruptions péléennes, aussi appelées éruptions de type péléenéruptions de type péléen, en référence à la montagne Pelée, en Martinique, aux Antilles, sont caractérisées par des nuées ardentesnuées ardentes. Les nuées ardentes, nuagesnuages de gaz brûlant transportant des blocs et des cendres en suspension, se propagent à des vitesses atteignant 600 km/h.

Éruption péléenne. © Sémhur, Óli Jón, CC by-sa 3.0

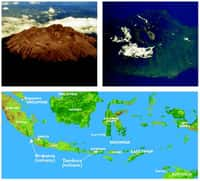

Éruptions surtseyennes

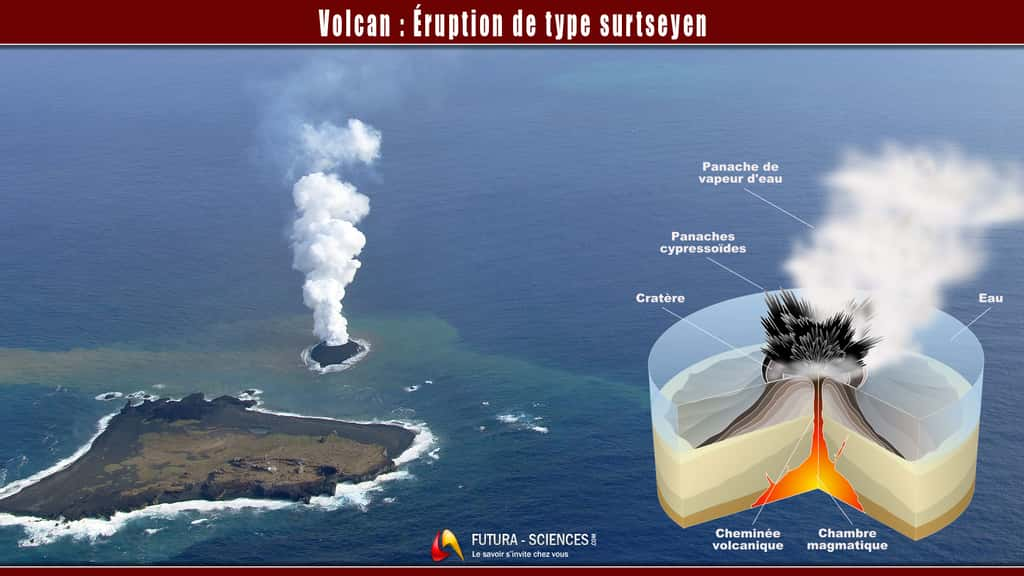

Les éruptions surtseyennes, aussi appelées éruptions de type surtseyenéruptions de type surtseyen, font référence à l'île de Surtsey, au sud de l'Islande, et résultent du contact entre le magmamagma et de l'eau (nappe souterraine « phréatiquephréatique », lac de cratère). La vaporisationvaporisation de l'eau augmente l'explosivité de l'éruption. On parle d'éruption « phréatique » ou « phréatomagmatique ».

Éruption surtseyenne. © Sémhur, CC by-sa 3.0

En fait, de nombreux volcans peuvent changer de type éruptiféruptif au cours de leur histoire géologique ou même en cours d'éruption.

Éruption sous le glacier Vatnajökull, en Islande, le 9 octobre 1996. Une importante fissure, de 3 km de long et de 300 m de large, s'est ouverte. Un panache de cendres noires, éjectées à grande vitesse, côtoie un nuage blanc de vapeur d’eau. © J.-M. Bardintzeff, tous droits réservés, reproduction interdite

Un édifice volcanique résulte de l'accumulation des produits de ses éruptions. Certains gros volcans, âgés de plusieurs centaines de milliers d'années, dans lesquels alternent laves et tephra (et donc « stratifiésstratifiés »), sont appelés « stratovolcansstratovolcans ».