au sommaire

Dans la faunefaune actuelle, les mammifèresmammifères, qui tous allaitent leurs petits, sont représentés par trois sous-classes distinguées par le mode de reproduction : les monotrèmesmonotrèmes, les marsupiaux et les placentaires. Plus d'explications sur ces différentes ramifications.

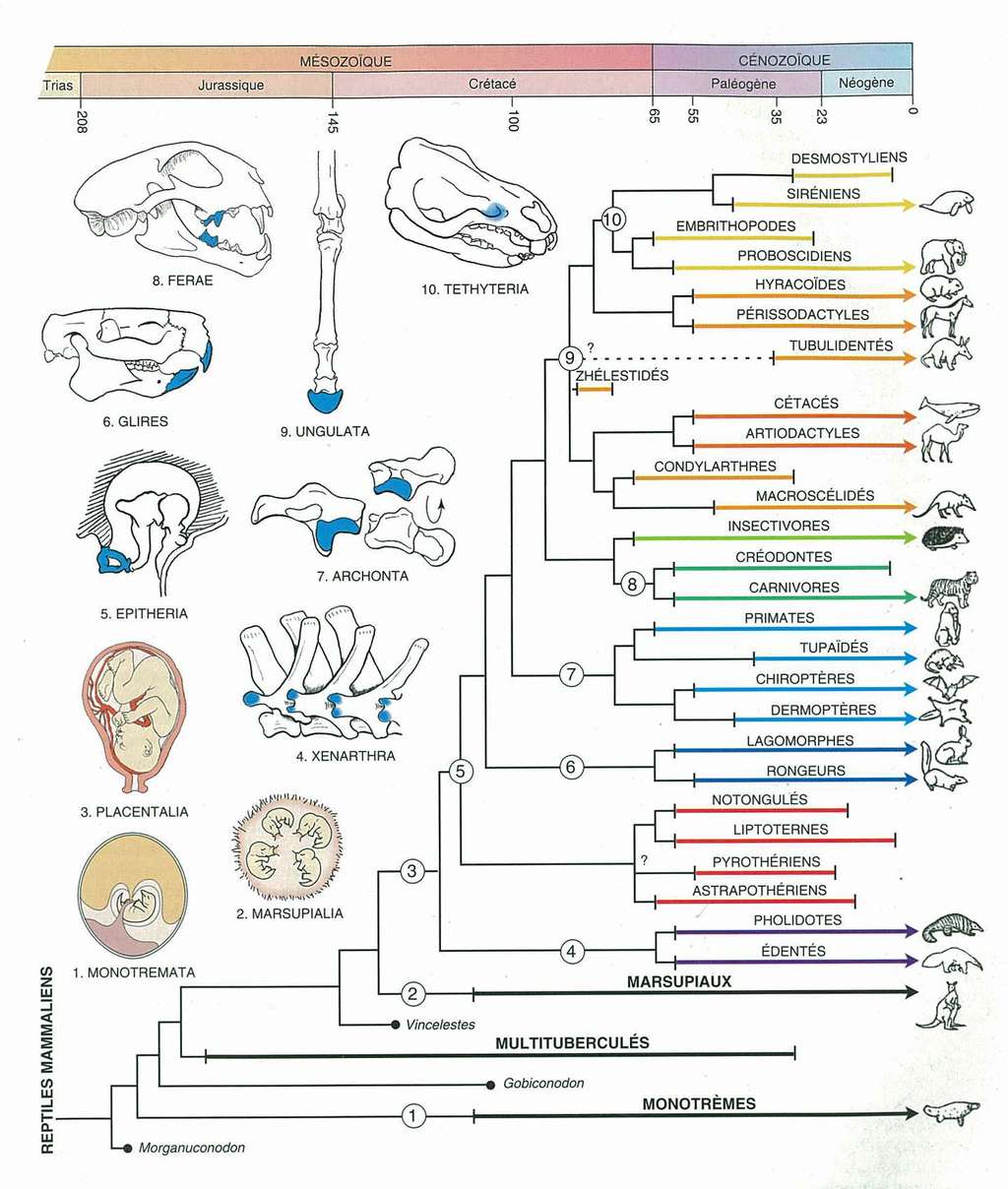

Les scientifiques distinguent les mammifères selon leur mode de reproduction. Trois grandes familles se dégagent sur l'arbre phylogénétiquearbre phylogénétique ci-dessous :

- les monotrèmes (1) pondent des œufs qui, juste éclos, sucent le lait des glandesglandes mammaires. Ils séjournent dans un nid souterrain jusqu'au stade où ils peuvent se nourrir des aliments (insectesinsectes aquatiques) que leur rapporte la mère. On en compte quatre espècesespèces en Australie, Tasmanie et Nouvelle-Guinée ;

- les marsupiaux (2), dont les embryonsembryons quittent l'utérusutérus de la mère pour rejoindre la poche marsupiale où ils achèveront leur développement en se nourrissant de son lait. On en compte 290 espèces (Australie, Tasmanie, Nouvelle-Guinée, Amérique) ;

- les placentaires (3), dont les œufs séjournent dans l'utérus nourri par la mère grâce aux échanges nutritifs qu'autorise un organe spécifique : le placentaplacenta. Près de 5.000 espèces ont été identifiées en Afrique, en Amérique et en Eurasie.

La radiation des mammifères se développe au Tertiaire

C'est essentiellement la radiation des mammifères au Tertiaire qui est illustrée dans l'arbre phylogénétique ci-dessus, et plus particulièrement celle de la sous-classe des placentaires.

Les placentaires sont représentés dans la faune actuelle par 18 ordres, alors que de très nombreux autres connus seulement à l'état fossilefossile ont été décrits. Ici, on a choisi de ne citer que 8 de ces derniers.

Pour chaque ordre, le trait gras indique son extension temporelle. On peut constater que la plupart des ordres modernes apparaissent à l'Éocène inférieur (55 millions d'années), marqué à l'échelle globale par le Maximum thermique du Paléocène-Éocène (PETM, pour Paleocene-Eocene Thermal Maximum en anglais).

Les principaux nœuds de l'arbre (4 à 10) correspondent à des dichotomies dénommées cohortescohortes, qui regroupent plusieurs ordres et sont illustrées par le caractère principal, mais qui n'est pas unique, qui permet de les distinguer :

- les xénarthresxénarthres (4) rassemblent édentés et pholidotes. C'est la présence de vertèbres engrenées qui les caractérisent ;

- les épithériens (5), c'est-à-dire tous les autres ordres, dont le stapès des osselets de l'oreille est perforé et en forme d'étrier ;

- les glires (6), lapins et rongeursrongeurs, ont des incisives en ciseaux à croissance continue ;

- les archontes (7) regroupent les primates, les dermoptères, les tupaiidés et les chauves-souris. Tous possèdent une articulationarticulation de l'astragaleastragale et du calcanéum qui permet les mouvements de supinationsupination ;

- les Ferae (8) sont les carnivorescarnivores actuels et les créodontes fossiles, et ont des molairesmolaires carnassières tranchantes ;

- les ongulés (9) ont des sabots aux extrémités des doigts, et outre les hyracoïdes, les périssodactyles et les artiodactyles qui sont des herbivoresherbivores terrestres, on leur associe les cétacés, animaux marins détachés des artiodactyles à l'Éocène inférieur. La situation des tubulidentés (fourmiliersfourmiliers) reste en débat ;

- les téthytères (10), dont l'orbite est projetée vers l'avant, regroupent proboscidiens et siréniens.

Fin du Crétacé : extinction des dinosaures, tout change pour les mammifères

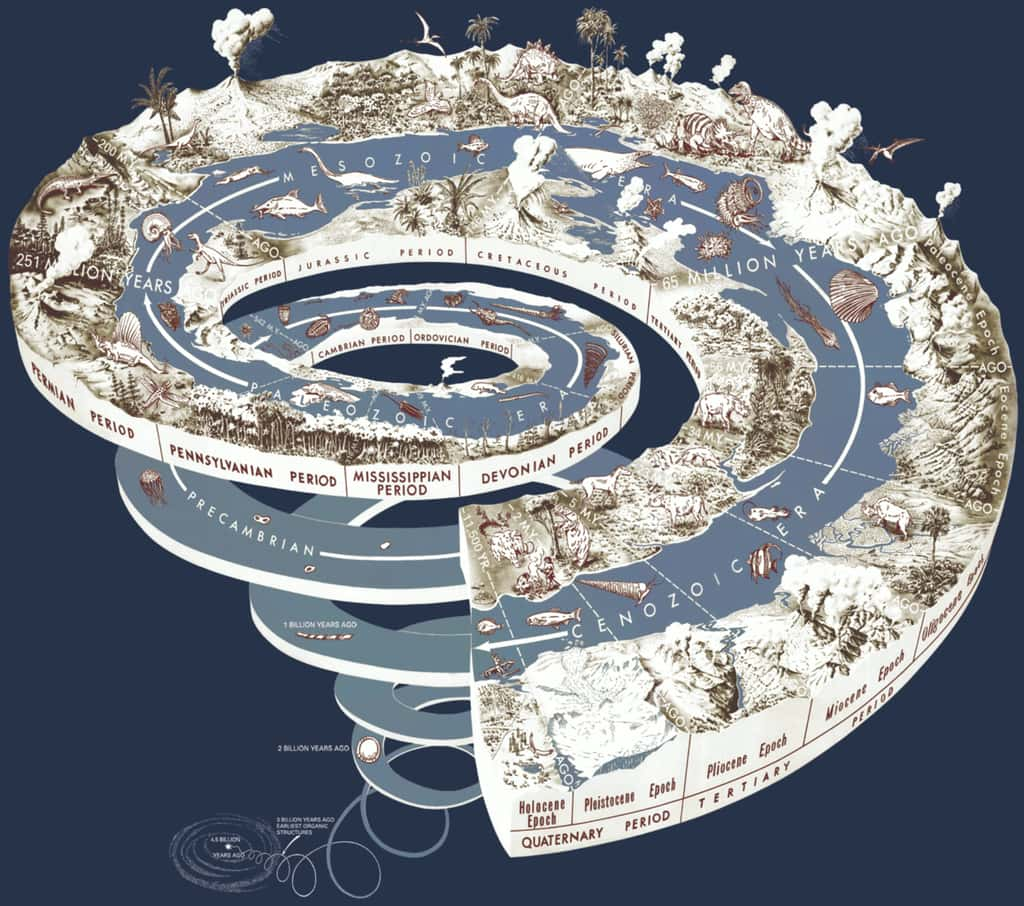

Les principales étapes de l'histoire des mammifères au Tertiaire sont ponctuées par des crises d'extinction-apparition d'espèces liées le plus souvent à des évènements climatiques globaux :

- la crise Crétacé-Tertiaire (65 millions d'années) est une crise d'extinction sélective au cours de laquelle disparaissent entre autres les dinosauresdinosaures. Chute de météorites, crises volcaniques, transgressionstransgressions-régressions à l'échelle globale en sont les causes les plus souvent citées. De fait, cet évènement global majeur n'est documenté et bien étudié qu'en Amérique du Nord ;

- le maximum thermique de l'Éocène inférieur (55 millions d'années), évènement climatique majeur, voit l'extinction de nombreuses lignées de mammifères du PaléocènePaléocène, alors que surgissent la plupart des ordres qui vont constituer l'ossature des faunes modernes ;

- la grande coupure Éocène-OligocèneOligocène (34 millions d'années) correspond à un refroidissement général, et c'est une période d'échanges et de migrations intercontinentales. S'individualisent alors au sein des ordres d'herbivores de grande et petite taille les familles de mammifères qui ont survécu jusqu'à nous. Pour les périssodactyles, les équidés, les rhinocérotidés ; pour les artiodactyles, les cervidés, camélidés, les antilocapridés ;

- le Messinien (5,4 millions d'années) voit l'assèchement de la Méditerranée et l'installation à l'échelle des continents asiatiques et africains du régime des moussonsmoussons. C'est une période favorable à la diversification des hippopotamidés et des giraffidés, ainsi que des primatesprimates anthropoïdesanthropoïdes ;

- les grandes glaciationsglaciations du Pléistocène sont marquées par de nombreuses extinctions de grands mammifères sur tous les continents. L'expansion des populations humaines est la cause la plus probable de ces disparitions.