Des chercheurs ont découvert un nouveau matériau constitué de microplastiques incrustés dans les roches intertidales de Madère. Un phénomène qui s’étend depuis quelques années le long des côtes de l’île et un nouveau signe que nous sommes bien entrés dans l’Anthropocène.

au sommaire

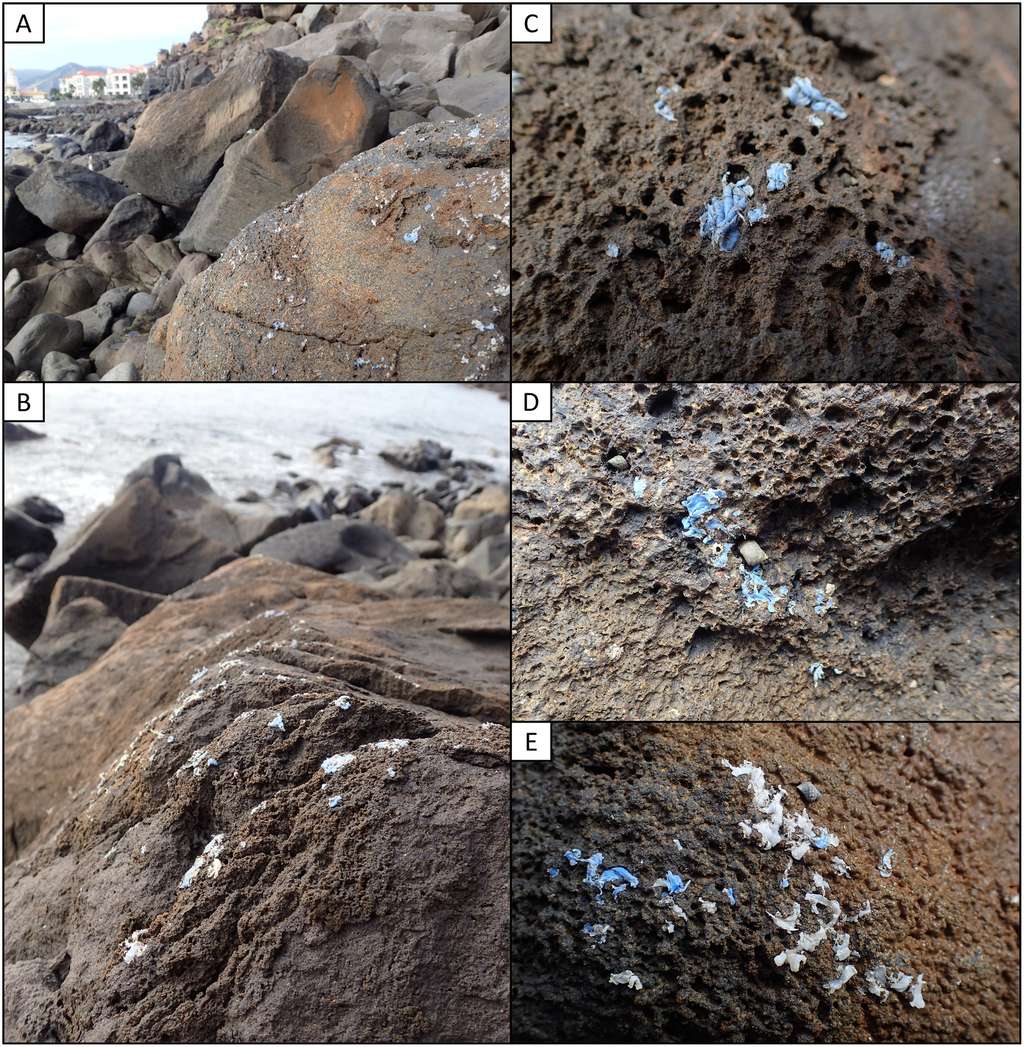

Vous connaissez le calcaire, le grèsgrès et le schiste. Voici le plasticroûte, une nouvelle roche formée par les débris de plastiqueplastique que viennent de découvrir les scientifiques sur les côtes de l'île de Madère au Portugal. C'est en 2016 qu'Ignacio Gestoso, biologiste marin au Mare (Centre des sciences environnementales et marines), a remarqué un étrange vernisvernis bleu incrusté sur les roches bordant la mer. Intrigués, les chercheurs retournent sur le site plusieurs fois, entre 2017 et 2019, et constatent que le phénomène n'a cessé de s'étendre. La roche est désormais couverte de plaques de vernis plastique bleu ou blanc et couvre près de 10 % de la surface des roches intertidales.

Du polyéthylène issu des déchets des touristes et des pêcheurs

L'analyse de cette nouvelle roche, baptisée plasticroûte par les chercheurs, montre que le vernis est principalement constitué de polyéthylènepolyéthylène, un des plastiques les plus couramment utilisés, notamment dans les emballages, les matériaux de constructionconstruction ou les jouets. Dans leur étude publiée dans la revue Science of The Total Environment, les chercheurs expliquent que ce dernier provient très probablement des déchets plastique qui surnagent dans l'océan, rejetés par les touristes et les pêcheurs. « Les larges débris de plastique viennent se broyer sur la roche et s'y incrustent sous l'action de l'eau de mer à l'instar des lichens ou des algues », explique Ignacio Gestoso au site Earther. D'une épaisseur de 0,10 millimètres environ, la couche plastique forme avec la roche un complexe semi-naturel d'une nouvelle nature.

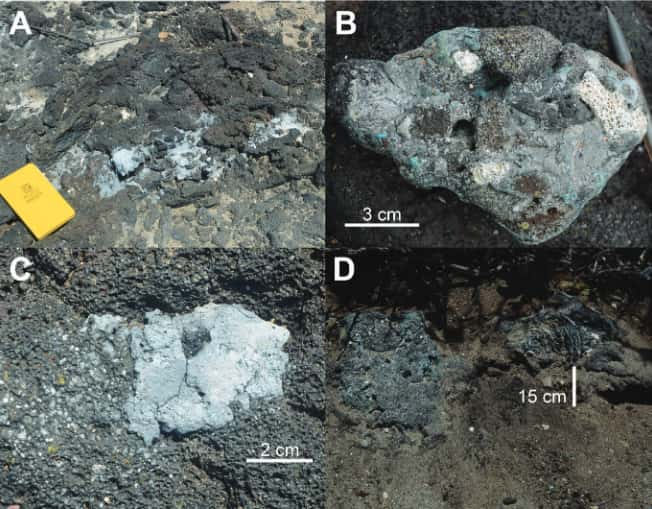

En 2014, des scientifiques avaient déjà identifié à Hawaï un matériaumatériau nommé « plastiglomérat » (voir article ci-dessous), composé de roche, de débris de coquillages et de coraux et de plastique. Mais contrairement au plasticroûte, le plastiglomérat se forme sous l'action de la chaleurchaleur produite par des incendies accidentels ou par des coulées de lave. Des conditions pas forcément courantes à d'autres endroits de la planète.

Les mollusques confondent algues et plastique

Outre la pollution visuelle, cette nouvelle roche est préoccupante pour la faune intertidale, s'inquiète Ignacio Gestoso. Les escargots de mer, mollusquesmollusques et bernacles se nourrissent habituellement des algues et diatoméesdiatomées recouvrant la roche. « Ces animaux risquent d'ingérer le plastique car ils ne font pas la différence avec les algues », prévient le chercheur. Ils ne feraient alors que s'ajouter à la longue liste des animaux marins déjà affectés par la pollution plastique : larves de poisson, huîtres, tortuestortues, crustacéscrustacés, oiseaux de mer...

Il est malheureusement très probable que le plasticroûte ne soit pas un phénomène cantonné à Madère. « Nous sommes convaincus qu'il sera bientôt rapporté dans d'autres régions du monde », indique Ignacio Gestoso. La massemasse de déchetsdéchets plastique flottant dans les océans ne cesse en effet de grossir. Selon le WWFWWF, elle pourrait même doubler d’ici 2030 et l'on trouve désormais des microplastiquesmicroplastiques jusqu'aux endroits les plus profonds de l’océan.

Le plastiglomérat, une nouvelle roche composée de plastique

Article de Andréa HaugAndréa Haug publié le 08/06/2014

Des fourchettes, des brosses à dents ou simplement des morceaux de plastique mélangés à de la roche et à d'autres débris naturels, voilà ce sur quoi sont tombés la géologuegéologue Patrician Corcoran de l'université canadienne de Western Ontario et son équipe, lors d'une expédition scientifique à Hawaï. L'association durable des matièresmatières donne naissance à un nouveau type de pierre qui pourrait perdurer au fil des temps géologiques.

Surnommé « plastiglomérat » par ses rapporteurs, le matériau semi-naturel se compose d'une agrégation de roche volcanique, de sablesable, de débris de coquillage, de coraux et bien sûr, de matière plastique. Ce dernier peut aussi couler dans le roc et y remplir des fissures. Présent en masse dans l'environnement, le déchet industriel fondrait sous l'effet de la chaleur produite par des incendies accidentels ou par des coulées de lave, suppose la chercheuse dans un article publié sur GSA Today.

Le phénomène ne se localiserait pas qu'à la Grande Île de l'archipelarchipel, ni même qu'à la surface terrestre : des échantillons auraient été collectés sur d'autres îles hawaïennes. Pour la géologue, les plastiglomérats sont certainement présents sur d'autres littoraux du monde, mais ils n'ont simplement pas encore été repérés. Naturellement déposés sur les fonds marins, ils sont ensuite enfouis dans les sédimentssédiments où ils peuvent être conservés au cours du temps.

Le plastiglomérat pourrait faire office de marqueur de l'Anthropocène

Pour Douglas Jerolmak, géophysicien à l'université de Pennsylvanie, aux États-Unis, « si ces choses peuvent être conservées, elles pourraient bien être un marqueur dans le monde de la période à partir de laquelle les humains en vinrent à dominer le monde et à y abandonner leurs déchets en grande quantité ». Certains chercheurs doutent de la conservation fossilefossile du matériau du fait des processus géomorphologiques qui conduisent les roches au centre de la TerreTerre où elles subissent des températures extrêmement élevées. Le plastique contenu dans les agglomérats devrait y fondre et reprendre une forme originelle de pétrolepétrole.

Pour d'autres, dont Patricia Corcoran fait partie, des catégories de plastique pourraient se conserver sous la forme d'une fine couche de carbonecarbone, un peu à la manière dont les feuilles des plantes se fossilisent. Il se pourrait bien qu'un jour on découvre un fossile de bouteille de plastique aplatie, suppose un paléontologuepaléontologue.

Dans tous les cas, la découverte des plastiglomérats hawaïens entre en faveur des adeptes, au sein de la communauté scientifique, de l'Anthropocène. Cette nouvelle ère géologiqueère géologique, succédant à l'HolocèneHolocène, démarrerait à la révolution industrielle du XIXe siècle, marquant le début de l'influence durable de l'Homme sur l'environnement et le climatclimat.

Avec un production industrielle mondiale totale, des années 1950 à nos jours, estimée à 6 milliards de tonnes et une consommation européenne multipliée par vingt sur cette période, le plastique sous forme de détritus est de nos jours omniprésent sur notre planète. On en trouve ainsi sur terre, dans les océans sous la forme d'un 7e continent, mais aussi dans les rivières et les lacs. Sa dégradation est un processus lent et sa persistance dans l'environnement est estimée à des centaines de milliers d'années. Cette longévité peut augmenter dans les climats froids, les fonds océaniques et les sédiments. Et récemment, des particules ont été découvertes emprisonnées dans la banquise de l'océan Arctique.

Ce qu’il faut

retenir

- À Madère, un vernis de plastique recouvre près de 10 % des roches intertidales.

- Ce plastique issu de la pollution marine s’incruste dans la roche et met en danger les invertébrés se nourrissant des algues.

- Le phénomène risque de s’étendre alors que les déchets plastique s’accumulent dans les océans.