au sommaire

De nombreuses pathologiespathologies peuvent affecter l'œil et la vision, pouvant aller jusqu'à la cécité. Certaines sont liées à l'âge, à une prédispositionprédisposition génétiquegénétique, d'autres provoquées par un parasiteparasite. CataracteCataracte, glaucomeglaucome, trachome et onchocercose, étudions les symptômessymptômes, la préventionprévention et l'évolution.

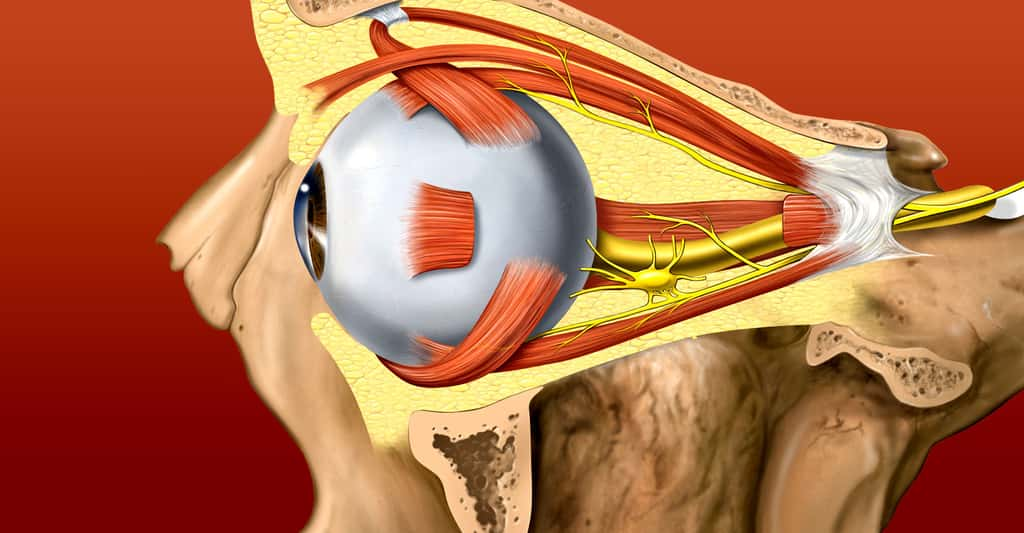

Les pathologies de l'œil et l'incidence sur la vision

1. La carencecarence en vitamine Avitamine A et ses conséquences

La carence en vitamine A est un problème de santé publique dans plus de 118 pays et touche de 140 à 250 millions d'enfants très jeunes. Dans des régions frappées par ce problème, la carence en vitamine A est la cause de vingt-cinq pour cent de décès infantiles (données OMSOMS). La vitamine A est essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire. La supplémentation en vitamine A aux enfants carencés augmente leur résistancerésistance aux maladies, les protège contre la cécité et améliore leurs chances de survie, de croissance et de développement. La vitamine A peut être emmagasinée dans le foiefoie, il est possible d'administrer des doses élevées par voie orale à titre préventif une fois tous les 4 à 6 mois.

La carence est le résultat :

- d'une nourriture pauvre en vitamine A ;

- d'une absorptionabsorption insuffisante par l'organisme ;

- d'un besoin accru de vitamine A pendant certaines maladies (rougeolerougeole, diarrhéediarrhée et maladies fébrilesfébriles), pendant la grossessegrossesse et l'allaitementallaitement et lors des phases de croissance rapide chez les enfants.

La carence en vitamine A était considérée comme une des causes de la cécité, et dans de nombreux pays, les activités relatives à la vitamine A sont encore limitées aux programmes de prévention de la cécité. L'élimination de la carence en vitamine A est maintenant reconnu comme élément principal à la survie de l'enfant.

2. Le glaucome

Les différentes définitions du glaucome influencent l'évaluation de sa prévalenceprévalence, de son rapport avec les divers facteurs de risquefacteurs de risque et la compréhension de l'action des traitements. Il y a plusieurs types de glaucome donc, les deux les plus communs sont le glaucome primaire à angle ouvert (GPAO) et un glaucome par fermeture d'angle (GFA) qui est moins fréquent que le premier.

Le nombre estimé de personnes aveugles en raison d'un glaucome primitif est de 4,5 millions et représente plus de 12 % de la cécité mondiale. Les facteurs de risques primaires qui sont liés à l'individu et, au début de la maladie, à son âge et sa prédisposition génétique. L'incidenceincidence du GPAO augmente avec l'âge et sa progression est plus fréquente chez les personnes d'origine africaine. Le GFA est une forme de glaucome plus commune chez les personnes d'origine asiatique.

Le glaucome est la deuxième cause de cécité dans le monde occidental. C'est dire l'importance d'en dépister rapidement les premiers symptômes afin d'agir pendant qu'il en est temps ! On appelle glaucome un ensemble de maladies caractérisées par des dégâts produits sur le nerfnerf optique en relation avec la pression oculaire.

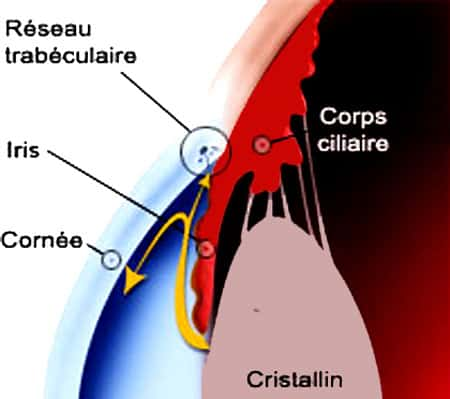

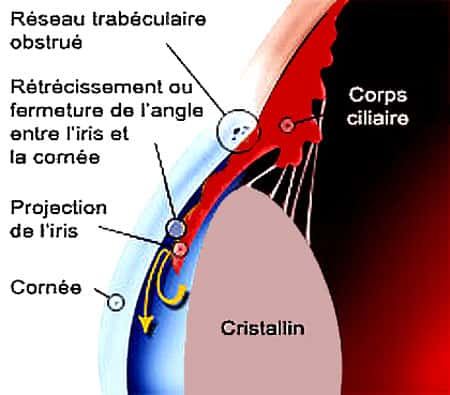

Au début de la vie, le nerf optique contient 1,2 million de fibres nerveusesfibres nerveuses. Ces fibres vont ensuite progressivement disparaître, à un rythme de 10.000/an. Le glaucome se caractérise par une accélération de la perte des fibres nerveuses. Au début le patient ne remarque rien. Mais lorsque le nerf optique s'atrophieatrophie, le champ visuelchamp visuel se modifie. Ce n'est que lorsque la perte devient importante, quand elle entraîne une baisse de vision, que l'on en prend conscience. La pression de l'œil est déterminée par la circulation de l'humeur aqueuse, produite sans arrêt dans l'œil et éliminée au fur et à mesure, par l'angle iridocornéen :

- la montée chronique de la pression oculaire est causée soit par une augmentation de la sécrétionsécrétion de l'humeur aqueuse, soit par un retard de l'élimination ;

- la montée brusque de la pression peut provenir d'un obstacle mécanique à l'élimination de l'humeur aqueuse, pour des raisons anatomiques ou chimiques.

À titre indicatif, la norme se situe à 21 mm Hg, ou moins. Plus la pression oculaire augmente, plus grand est le risque de léser le nerf optique.

Des antécédents familiaux, le diabète sucré, l'âge ou la myopiemyopie sont des facteurs favorisant l'apparition d'un glaucome de même que les affections vasomotrices, dont la migraine. Deux points au moins rendent le dépistagedépistage du glaucome extrêmement délicat :

- aucun symptôme n'est perceptible au début ;

- parce que le terme de glaucome recouvre non pas une, mais un ensemble de maladies oculaires qui ne vont pas forcément se manifester toutes de la même manière... glaucome chronique simple, glaucome pigmentairepigmentaire ou glaucome traumatique par exemple.

3. La cataracte

Il existe de nombreuses causes d'une opacification du cristallin. Il faut avant tout distinguer entre la cataracte due à l'âge, le trouble du cristallin congénital et les affections systémiques ou blessures de l'œil.

- La cataracte due à l'âge est la plus fréquente. Elle est provoquée par une altération dégénérative des cellules et des fibres du cristallin.

- Trouble du cristallin congénital suite d'une malformationmalformation embryonnaire de l'œil de l'enfant, par exemple si la future mère a fait une maladie au début de la grossesse, rubéole ou autre maladie infectieuse comme les oreillonsoreillons, la rougeole, la toxoplasmosetoxoplasmose ou la varicellevaricelle.

- Autres causes possibles : complication d'autres maladies oculaires: glaucome, inflammationsinflammations chroniques ; atteinte directe de l'œil par les rayons X et les rayons ionisants, l'électricité (foudrefoudre), effets de la chaleur ; maladie du métabolismemétabolisme (diabète, fonction subalterne de la glandeglande thyroïdethyroïde ; médicaments, surtout une prise prolongée de cortisonecortisone ; blessures antérieures de l'œil...).

Les manifestations et symptômes : l'acuité visuelleacuité visuelle baisse, on voit comme « à travers un voile », car les rayons lumineux sont répartis de manière diffuse. Les couleurs sont mates et le patient est vite ébloui. Au début la capacité visuelle est souvent meilleure lorsque le flot de lumièrelumière n'est pas trop important, par exemple au crépusculecrépuscule. Dans sa phase finale, la cataracte entraîne pratiquement la cécité ; on distingue encore tout au plus des différences de clartés.

La prévention tient en quelques conseils simples : verresverres de lunette teintés qui protègent l'œil contre les éblouissements, la vaccinationvaccination des femmes jeunes contre la rubéole, les oreillons et la rougeole qui peut empêcher une primo-infection en cours de grossesse et du même coup, en dehors des autres malformations, celle d'un cristallin trouble congénital du fœtusfœtus, éviter les rayons X et les effets de la chaleur, en cas de diabète, la maîtrise de la glycémieglycémie contribue à éviter une cataracte...

4. Le trachome

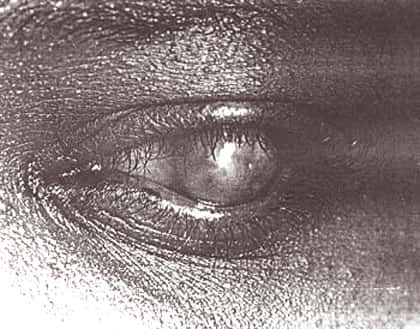

Selon les données de l'OMS, le trachome est l'une des maladies infectieuses les plus anciennement connues de l'humanité. Il est provoqué par le Chlamydia trachomatisChlamydia trachomatis - un micro-organisme - qui se transmet par le contact avec les sécrétions oculaires de la personne infectée (par des serviettes, des mouchoirs, les doigts, etc.) et par des mouches. Après des années de réinfections répétées, l'intérieur de la paupière se sclérosesclérose et elle se retourne vers l'intérieur (entropion) et les cilscils viennent frotter sur le globe oculaireglobe oculaire (trichiasis) et en particulier la cornée. Si cet entropion-trichiasis n'est pas traité chirurgicalement, il entraîne l'apparition d'opacités cornéennescornéennes et une cécité irréversible.

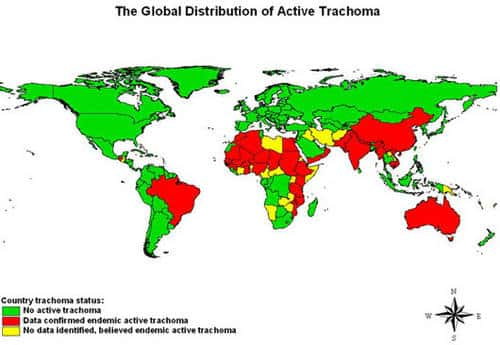

Le trachome touche environ 84 millions de personnes dont environ 8 millions ont une déficience visuelle. Il était endémiqueendémique dans la plupart des pays. Il est responsable actuellement de plus de 3 % des causes de cécité dans le monde. Mais le nombre de trachomateux tend à diminuer grâce au développement socio-économique et aux programmes de lutte contre cette maladie mais il continue à être hyperendémique dans plusieurs régions rurales les plus pauvres et les plus isolées d'Afrique, d'Asie, d'Amérique Centrale et du Sud, d'Australie et du Moyen-Orient. Les conséquences du trachome actif apparaissent chez les adultes. Dans les zones hyperendémiques, la maladie active est la plus fréquente chez les enfants pré-scolaires avec des taux de prévalence pouvant atteindre 60 à 90 %. Elle frappe souvent les membres les plus vulnérables des communautés, les femmes et les enfants. Les femmes adultes ont un risque beaucoup plus grand de développer les complications cécitantes de la maladie que les hommes. Ce risque accru s'explique par le fait que les femmes passent généralement plus de temps en contact étroit avec les petits enfants, qui sont le réservoir principal de l'infection.

5. L'onchocercose

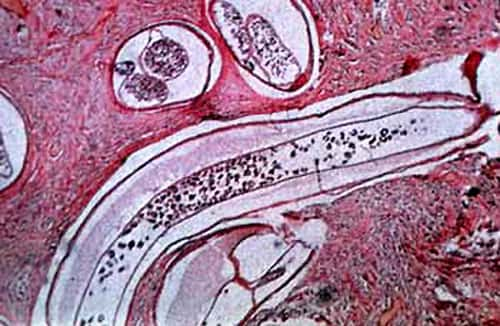

L'onchocercose (données OMS) est une maladie provoquée par un parasite nommé Onchocerca volvulus et transmise par une simulie (petite mouche noire), son nom scientifique est Simulium damnosum. Cette maladie est couramment appelée « cécité des rivièrescécité des rivières » parce que la simulie qui transmet la maladie abonde le long des rives fertiles des cours d'eau. Ces berges ont été fréquemment désertées en raison du risque de contracter la maladie. L'Onchocerca volvulus est presque exclusivement un parasite de l'homme. Les vers adultes vivent dans des nodules dans le corps humain où les vers femelles produisent en grand nombre de larveslarves ou microfilaires. Elles émigrent des nodules vers l'épidermeépiderme où elles peuvent être ingérés par les simulies lors d'une piqûre. Elles se développent ensuite dans le corps de l'insecteinsecte et peuvent infester un nouvel individu lors d'une piqûre. Des lésions oculaires chez l'homme sont provoquées par des microfilaires. On les retrouvent dans tous les tissus oculaires, excepté le cristallin, où elles provoquent une inflammation, des hémorragies et d'autres complications qui conduisent finalement à la cécité.

L'onchocercose est une cause importante de cécité dans beaucoup de pays africains. C'est un problème de Santé Publique en Afrique de l'Ouest et Centrale, mais elle est également présente au Yémen et dans six pays d'Amérique latine. L'onchocercose a par le passé considérablement réduit la productivité économique dans les zones infectées et de vastes étendues de terres arablesterres arables ont été abandonnées. On estime qu'il y a un demi-million de personnes aveugles en raison de la cécité des rivières.

Beaucoup de progrès ont été accomplis dans la lutte contre la maladie dans plusieurs pays par lutte contre les simulies. Cependant, la maladie peut être maintenant également traitée avec une dose annuelleannuelle d'ivermectineivermectine (Mectizan®). Celle-ci traite aussi les démangeaisonsdémangeaisons cutanées provoquées par la maladie.

Quels sont les effets des UV sur l'œil ?

Au cours de l'évolution de l'homme, un certain nombre de mécanismes se sont mis en place pour protéger cet organe très sensible des effets nocifs des rayons solaires :

- sur le plan anatomique, l'œil est renfoncé dans la tête et protégé par l'arcade sourcilière, les sourcilssourcils et les cils. Toutefois, ces adaptations anatomiques sont d'un intérêt limité pour protéger contre les UV dans des conditions extrêmes telles que les lits de bronzage ou une forte réflexion au sol due à la neige, à l'eau et au sablesable.

- la contraction de la pupille, la fermeture des paupières et le strabismestrabisme réflexe réduisent au minimum la pénétration des rayons solaires dans l'œil. Ces mécanismes sont activés par une lumière visible vive et non par le rayonnement UVUV et par temps nuageux, l'exposition au rayonnement UV peut quand même être élevée. C'est pourquoi l'efficacité de ces défenses naturelles pour protéger contre les lésions dues aux UV reste limitée.

1. Photokératite et photoconjonctivite

La photokératite est une inflammation de la cornée, tandis que la photoconjonctivite est une inflammation de la conjonctive, c'est-à-dire de la membrane qui tapisse la face profonde des paupières et la face antérieure du globe oculaire. Ces réactions inflammatoires peuvent être comparées à un coup de soleilcoup de soleil sur les tissus extrêmement sensibles du globe oculaire et des paupières, qui apparaissent dans les quelques heures suivant l'exposition. La photokératite et la photoconjonctivite peuvent être très douloureuses, mais elles sont réversiblesréversibles et ne semblent pas entraîner de lésions oculaires ni d'altération de la vision à long terme.

La cécité des neiges est une forme extrême de photokératite. Elle touche parfois les skieurs ou alpinistes soumis à une intensité extrême du rayonnement UV, due à la haute altitude et à une très forte réverbération au sol, la neige fraîche pouvant réfléchir jusqu'à 80 % du rayonnement UV incident. Ces valeurs extrêmes du rayonnement UV tuent les cellules externes du globe oculaire, d'où la cécité. La cécité des neiges est très douloureuse au moment de l'élimination des cellules mortes. Dans la plupart des cas, de nouvelles cellules se développent rapidement et la vision est restaurée en quelques jours.

2. Ptérygium

Ce voile conjonctival à la surface de l'œil est un défaut esthétique courant, probablement en rapport avec une exposition prolongée aux UV. Le Ptérygium peut s'étendre jusqu'au centre de la cornée et réduire ainsi la vision. Il a également tendance à s'enflammer. Bien qu'une ablationablation chirurgicale soit possible, il a tendance à se reformer.

3. Cataracte

Même si la cataracte apparaît à différents degrés chez la plupart des sujets lorsqu'ils vieillissent, il semble que son évolution soit favorisée par l'exposition aux UVB. Les estimations de l'OMS laissent à penser que jusqu'à 20 % des cataractes pourraient être dues à une surexposition aux UV et sont donc évitables.

4. CancerCancer de l'œil

Les données scientifiques actuelles laissent à penser que différentes formes de cancer oculaire pourraient être associées à l'exposition solaire au cours de la vie. Le mélanomemélanome est le cancer malin le plus fréquent du globe oculaire et nécessite parfois une excisionexcision chirurgicale. L'épithélioma cutanécutané basocellulaire siège fréquemment au niveau des paupières.

Il y a bien sûr encore le décollement de rétinerétine et de nombreuses pathologies. Il faut se limiter ici à quelques cas seulement.