au sommaire

La maladie d'Alzheimer touchait dans le monde plus de 35 millions de personnes. C'est la maladie neurodégénérative la plus fréquente, et les estimations prévoient 115 millions de malades en 2015. Sauf si l'on conçoit un vaccin contre la protéine Tau d'ici là. © Por adrines, arteyfotographia.com

- En savoir plus sur la maladie d'Alzheimer

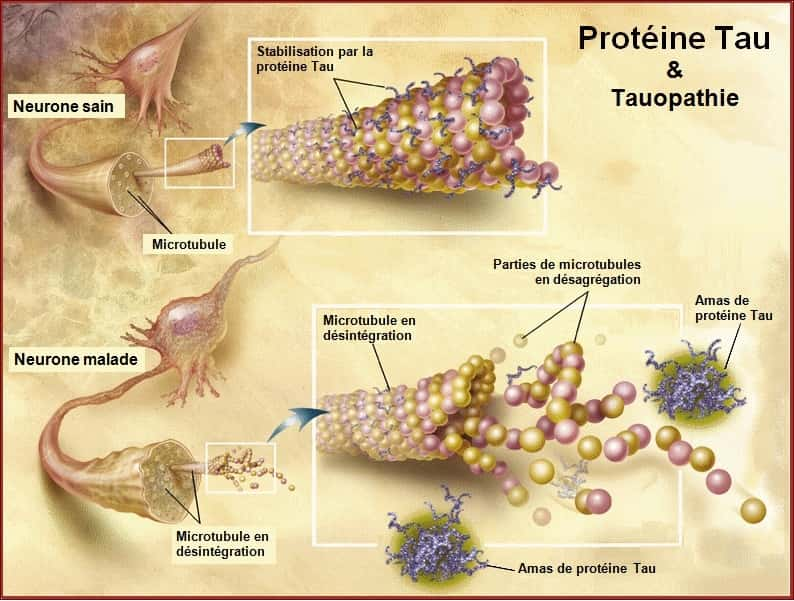

Un des nombreux mystères de la maladie d'Alzheimer vient d'être révélé. Cette pathologie neurodégénérative se caractérise notamment par l'accumulation anormale d'une protéine, appelée Tau (Tubule-associated unit). On ignore encore si elle est la cause ou la conséquence de la maladie, mais sa présence dans les neurones coïncide avec la fin de vie des cellules cérébrales.

Une étude venant de paraître dans le journal Plos One montre que cette protéine se propage en empruntant les connexions synaptiques à partir d'une seule zone du cerveau pour affecter petit à petit des régions plus larges, à l'origine des troubles cognitifs chez les patients. Une contamination de proche en proche, comme le pratiquent les agents infectieux.

Des chercheurs de l'université de Columbia, à New York, ont travaillé sur des souris modifiées génétiquement pour synthétiser cette protéine Tau uniquement dans le cortexcortex entorhinal, une petite région du cerveau impliquée dans la mémoire et qui se trouve être le point de départpoint de départ de la maladie.

Une propagation de neurones en neurones

En observant le cerveau de ces rongeursrongeurs sur une période de 22 mois (ce qui correspond approximativement à la duréedurée de vie de l'animal), l'évolution de la maladie a pu être cartographiée à différents stades par les scientifiques.

Ainsi, ils constatent que la protéine se propage de neuronesneurones en neurones, en passant par les synapsessynapses, par lesquelles passe normalement l'influx électrique permettant la communication entre les cellules du système nerveux.

Les structures voisines du cortex entorhinal, comme l'hippocampehippocampe, sont les premières affectées par l'accumulation Tau. Au fur et à mesure donc, les régions interconnectées se transmettent la protéine pathogènepathogène et permettent la progression de la maladie.

La protéine Tau est présente dans tous les neurones, y compris ceux qui sont sains. Elle stabilise les microtubules, le squelette cellulaire, comme on peut le voir sur le schéma du haut. En revanche, lorsqu'elle est dite pathologique, elle n'assure plus sa fonction et s'accumule dans le neurone, qui finit par mourir. © Zwarck, Wikipédia, cc by sa 2.5

L'immunothérapie contre la protéine Tau

« Cette progression est tout à fait similaire à ce que l'on constate aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer chez les humains » se réjouit Karen Duff, dernière auteure de l'étude.

Si ce processus avait déjà été soupçonné suite à des investigations utilisant l'imagerie à résonnance magnétique (IRMIRM), aucune certitude n'avait pu être établie. L'hypothèse s'en trouve donc renforcée par ces travaux supplémentaires.

Toutes les questions ne sont malgré tout pas encore élucidées. « Si nous trouvons le mécanisme par lequel Tau se propage d'un neurone à l'autre, on pourrait éventuellement l'en empêcher en recourant peut-être à une forme d'immunothérapieimmunothérapie » ajoute Karen Duff. Sans doute n'avait-elle pas encore lu l'étude publiée quelques jours plus tôt par les scientifiques de l'université de Lille dans Current Alzheimer Research.

Un vaccin contre la maladie d’Alzheimer en ligne de mire

Dans ce travail, les auteurs révèlent qu'ils sont parvenus à mettre au point un vaccinvaccin contre la protéine Tau chez des souris exprimant également la maladie.

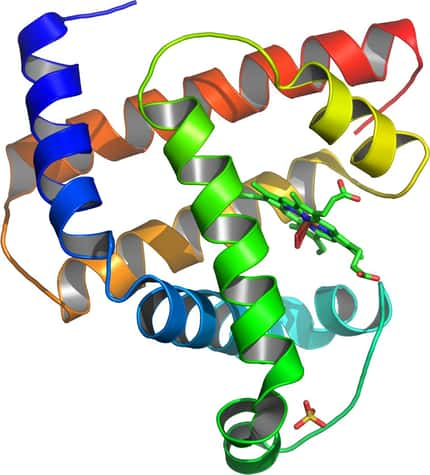

Cette protéine dans sa forme anormale se trouve plus hautement phosphorylée, notamment au niveau du 422e acide aminéacide aminé du peptide : une sérinesérine. Les chercheurs de l'Inserm ont donc ciblé spécifiquement cette moléculemolécule pour stimuler le système immunitaire des souris. Avec succès puisque les concentrations en protéine Tau ont significativement chuté et les performances cognitives des souris ont été améliorées.

Un espoir important, qu'il faut malgré tout modérer, car la mise au point d'une thérapiethérapie chez l'Homme nécessite plusieurs phases cliniques de longue durée, durant lesquelles des ajustements sont bien souvent nécessaires.

Pour l'heure, un vaccin contre le bêta-amyloïdebêta-amyloïde, autre protéine coupable de la maladie d'Alzheimer, est en développement depuis une douzaine d'années. Le produit vient de rentrer en phase III de l'essai clinique. Il va donc être comparé à un placeboplacebo sur une population assez large pour valider ou non son efficacité. Si celle-ci est avérée, alors il pourra être mis en circulation. Sinon, il faudra reculer d'un pas.