- Découvrez l'étonnante vie dans les abysses, en image

À la surface de volcans sous-marins ou des dorsales océaniques, par plusieurs milliers de mètres de fond, l'eau infiltrée dans les fissures de la croûtecroûte est chauffée par le magma proche. Elle se charge en éléments et en gazgaz, puis est recrachée au niveau de sources hydrothermales par des cheminéescheminées, les fumeurs noirs. À cause de la pressionpression à ces profondeurs, l'eau peut dépasser les 300 °C sans se transformer en vapeur.

Dans ces conditions infernales, autour des bouches crachant le panache brûlant, un étonnant foisonnementfoisonnement de vie se développe. Découvertes il y a plus de trente ans, ces oasis sous-marines, peut-être à l'origine de la vie sur Terre et peuplées d'espèces inconnues de grande taille, ont beaucoup intrigué les biologistes. Car (presque) partout sur terre et en mer, pour le vivant la première source d'énergieénergie est le soleilsoleil. Des végétaux, algues ou plantes, par leur photosynthèsephotosynthèse, capturent l'énergie de sa lumièrelumière pour former des moléculesmolécules organiques à partir d'éléments minérauxminéraux. C'est là le départ des chaînes alimentaireschaînes alimentaires.

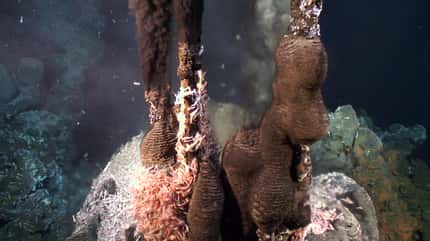

La cheminée d'un « fumeur noir » crache son panache brûlant qui trouble l'eau froide des abysses. Autour, des amas de grandes moules témoignent de la vitalité d'un écosystème basé sur la chimiosynthèse de bactéries symbiotiques. © Marum, University of Bremen

Autour des cheminées pourtant, pas de lumière, pas de végétaux, mais des tapis de moules, des vers géants, des crevettes... toute la biodiversitébiodiversité d'un écosystèmeécosystème complexe. Les chercheurs ont compris peu à peu que tous ces organismes dépendaient d'un même premier maillon : des bactéries qui vivent en symbiose avec eux. Ces micro-organismesmicro-organismes, en effet, sont autotrophesautotrophes comme les plantes. Ils fabriquent eux-mêmes leurs molécules sans avoir besoin de manger celles fabriquées par d'autres mais contrairement aux végétaux, c'est par chimiosynthèsechimiosynthèse et non par photosynthèse qu'ils y parviennent. À la place de la lumière, c'est une réaction chimiqueréaction chimique qui fournit l'énergie primaireénergie primaire nécessaire à leur métabolismemétabolisme.

Troisième voie

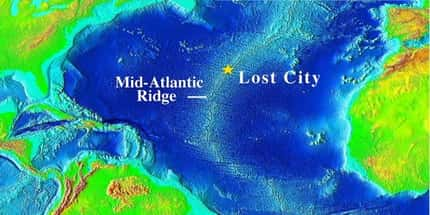

Jusqu'ici, c'est l'oxydationoxydation du méthane et de différents composés sulfurés réduits qui avait été identifiée comme source d'énergie chimique. Une équipe internationale de chercheurs, dont des biologistes marins et des généticiensgénéticiens du CNRS, vient de montrer que les bactériesbactéries symbiotiques étaient également capables de consommer l'hydrogènehydrogène dissout dans l'eau thermale. L'étude a porté en particulier sur les bactéries en symbiose avec des moules récupérées par 3.200 mètres de fond, sur le site Logatchev de la dorsale médioatlantique. Des analyses au fond et in vitroin vitro, sur le bateau, ont été menées pour comprendre cette voie de synthèse biochimique.

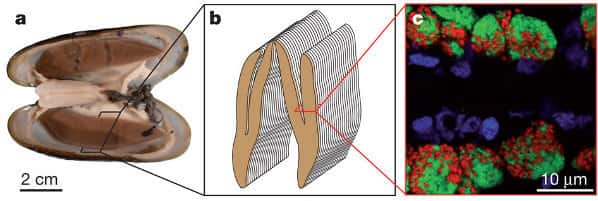

Les bactéries vivent sur les lamelles des branchiesbranchies des bivalvesbivalves. Grâce à la technique d'hybridationhybridation in situ en fluorescence, les chercheurs ont découvert qu'elles possèdent et expriment bien le gènegène hupL, clé du processus d'oxydation de l'hydrogène. Les chercheurs ont pu montrer, à l'aide d'un spectromètrespectromètre de massemasse, qu'environ la moitié de l'hydrogène dissout était consommée après le passage de l'eau sur le tapis de moules qui entoure la source. Chaque heure, ce sont environ 4.460 litres d'hydrogène qui sont oxydés par les bactéries des centaines de milliers de mollusquesmollusques du site.

Par la technique d'hybridation in situ en fluorescence (FISH), les biologistes ont réussi à montrer que le gène hupL, qui permet l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie, est exprimé par les bactéries symbiotiques des moules des abysses. En violet, le noyau des cellules de la moule hôte. En vert et en rouge, l'ADN des deux types de bactéries symbiotiques. © Petersen-et-al-Nature

Mais le gène hupL en question n'est pas l'apanage des seules moules. Il est partagé par plusieurs bactéries, vivant en symbiose avec d'autres organismes (crevettes, vers) de ces oasis, même dans d'autres sources plus riches en sulfuressulfures. La capacité à utiliser l’hydrogène semble donc être un trait assez répandu dans ces milieux de vie extrêmes. Logique quand on sait que cette réaction relativement simple est très rentable. Elle fournit à la bactérie sept fois plus d'énergie que l'oxydation du méthane, et dix-huit fois plus que les sulfures.

Les chercheurs visaient à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes autour des sources hydrothermales, mais leur découverte et l'identification du gène en cause pourraient avoir d'autres intérêts. Avec le développement des énergies renouvelables et des technologies utilisant l'hydrogène comme réserve d'énergie, les connaissances sur le cycle et l'utilisation de ce gaz sont les bienvenues et seront certainement réutilisées.