au sommaire

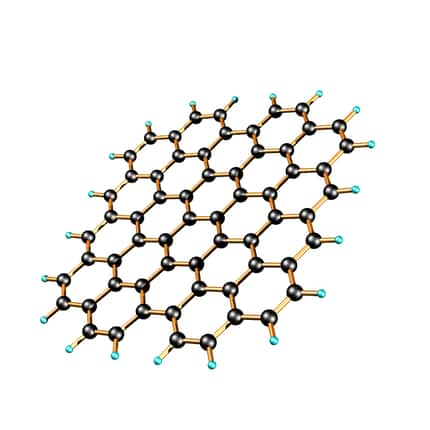

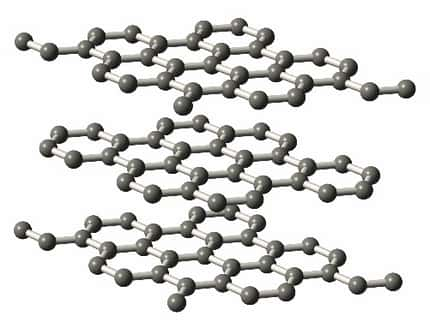

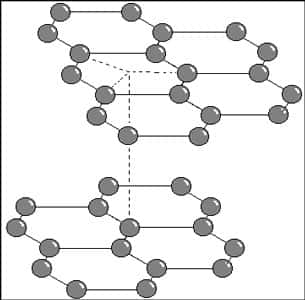

Le graphite est un des quatre allotropesallotropes du carbone : comme le diamant, le graphite, les fullerènes et le carbone amorpheamorphe (charboncharbon de boisbois, cokecoke et noir de carbone).

Où trouve-t-on du graphite ?

Le graphite naturel est de couleur noire et d'éclat métallique, graisseux au toucher et tache les doigts. Il est le produit du métamorphisme de la matièrematière carbonée dans les roches sédimentairesroches sédimentaires. On le trouve avec le quartzquartz et la muscovitemuscovite, dans les schistesschistes de métamorphisme régionalmétamorphisme régional et dans le marbre. Selon le degré de métamorphisme, il peut se présenter sous forme de paillettes ou sous forme amorphe ou encore sous forme de veines.

Les pays producteurs actuels sont : Chine, Mexique, Inde, Ukraine, Brésil, Corée du Nord, Russie, Sri Lanka et Mozambique. On a trouvé des cristaux de graphite dans les marbresmarbres de la mine Sterling Hill au New Jersey, aux États-Unis et la seule exploitation canadienne est au Québec.

La production combinée de la Chine, l'Inde, le Mexique, la Corée du Nord et le Brésil constitue 75 % de la production mondiale.

Les trois principaux types de graphite naturel :

- le graphite micro-cristallin (commercialement : graphite amorphe) ;

- le graphite en paillettes, le plus utilisé et classé d'après la grosseur des paillettes et le % en carbone, de 90 % à 95 % ;

- le graphite en bloc.

Le graphite synthétique

- Le graphite synthétique primaire à 99,9 % est fabriqué dans des fours électriques en utilisant le coke de pétrolepétrole. On s'en sert pour faire des électrodesélectrodes et des balais pour moteurs électriques.

- Le graphite secondaire est utilisé dans les réfractairesréfractaires.

Les fibres de graphite produites à partir de rayonne, par exemple, sont utilisées comme agent de renforcement dans les composites polymèrespolymères en aérospatiale et dans les articles de sport.

Quelques propriétés

- Excellent conducteur de chaleurchaleur et d'électricité.

- Point de fusionfusion très élevé à 3.550 °C.

- Résistant aux chocs thermiques.

- Chimiquement inerte.

- Bas coefficient d'absorptionabsorption des rayons Xrayons X.

- Très bas coefficient de frictionfriction.

Des utilisations nombreuses

À propos du graphite, il faut mentionner l'électrométallurgie de l'aluminiumaluminium avec 6 millions de tonnes d'anodesanodes et plusieurs dizaines de milliers de tonnes de cathodescathodes. Les anodes sont préparées par vibrotassage de coke de pétrole et la cuisson est effectuée à 1.100 °C. Les cathodes sont réalisées à partir d'anthracite calciné ou de graphite recyclé. La cuisson a lieu à 1.100 °C. Électrodes pour fours à arc : 1 million de tonnes par an. L'arc électriquearc électrique produit entre les électrodes apporte la chaleur destinée à fondre la charge du four.

- Fours à fusion : pour la production d'acieracier.

- Fours à réduction : pour produire les ferro-alliagesalliages, le siliciumsilicium, le carburecarbure de calciumcalcium, le phosphorephosphore...

Mais le graphite est aussi utilisé pour :

- Balais pour moteurs électriques et générateursgénérateurs : le graphite assure le contact électrique et autolubrifie la surface métallique.

- Creusets de hauts fourneaux : ils sont constitués de plus de 1.000 tonnes de blocs de carbone, à base d'anthracite calciné, cuits à 1.100 °C.

- Moules : les métauxmétaux, les verresverres, les scoriesscories ne mouillent pas le graphite. Les moules en graphite sont utilisés pour mouler des pièces de verrerie, pour souder des rails par aluminothermie grâce à l'excellente tenue aux chocs thermiques du graphite.

- TuyèresTuyères : pour missilesmissiles tactiques, fuséefusée Ariane, tubes d'injection de diazote dans les bains en fusion d'alliages légers.

- Disques de freinDisques de frein pour l'Airbus A 321, pour les TGV...

- Anticathodes : utilisées dans les tubes à rayons X de radiologieradiologie. Elles sont en graphite revêtu de tungstènetungstène par dépôt chimique en phase vapeur ou par brasagebrasage d'une feuille mince. Elles tournent de 12 à 15.000 tours/min. Le graphite permet d'évacuer la chaleur engendrée par l'impact des électronsélectrons et limiter les effets liés à la force centrifugeforce centrifuge (faible masse volumiquemasse volumique du carbone).

- Génie chimique : dans les échangeurs de température, dans les appareillages de synthèse de HCl, les pompes, les colonnes, les évaporateurs... La résistancerésistance à la corrosioncorrosion du graphite est meilleure que celle de la plupart des métaux. La porositéporosité du graphite est éliminée par imprégnationimprégnation secondaire à l'aide de résines ou de pyrocarbone.

- Nucléaire : les réacteurs de la filière graphite-gazgaz, en France, contiennent 3.000 tonnes de graphite par réacteur. Après le démantèlement de ces centrales, le graphite sera incinéré en lit fluidisé.

- Réfractaires, garnitures de freins, lubrifiantslubrifiants, creusets, batteries, crayons, caoutchouccaoutchouc, peintures conductrices, poudres de métal, modérateur de neutronsneutrons dans les réacteurs nucléaires et diamants synthétiques, etc.

L’inventeur de nos crayons

Nicolas-Jacques Conté (1755-1805), physicienphysicien et chimiste français est né en Normandie et fils d'un jardinier. Il étudia les sciences et leurs applicationsapplications. Il fut chargé d'une école d'aérostiers, à Meudon. Il inventa des vernisvernis imperméables et une méthode de préparation de l'hydrogènehydrogène. Il fut envoyé en Égypte comme commandant des aérostiers. Il a participé à la création du Conservatoire des arts et métiers de Paris. Il dirigea la publication du grand ouvrage sur l'Égypte.

Depuis le XVIe siècle, les crayons utilisaient des mines en plombagine, un graphite pur extrait à Borrowdale en Angleterre. En 1794, la France, soumise à un blocus économique, incite Carnot à charger Conté de trouver une mine de crayon sans matières premières étrangères.

Conté eut l'idée de mélanger le graphite avec de l'argileargile, de cuire le tout et de le coincer entre deux demi-cylindres de bois. « L'argile bien pure, c'est-à-dire celle qui contient le moins de terre calcairecalcaire, de silicesilice, etc., est la matière que j'emploie pour donner de l'agrégation et de la solidité à toutes sortes de crayons. On sait qu'elle a la propriété de diminuer de volumevolume et de se durcir en raison directe des degrés de chaleur qu'elle éprouve. » Le crayon était né !

En 1795, il obtient un brevet et fonde la société Conté pour fabriquer ses crayons. L'entreprise a été rachetée en 1979 par Bic.

Une gamme de produits Beaux-Arts est toujours vendue sous l'estampille Conté à Paris et le groupe Bic poursuit la fabrication du crayon de bois à mine graphite selon le même procédé :

- la mine noire est réalisée à partir de graphite en poudre, de kaolin et de bentonite en présence d'eau. La pâte est séchée, puis cuite vers 1.200 °C ;

- les mines de couleur sont réalisées avec des colorants minérauxminéraux qui, eux, sont sensibles aux températures élevées, elles ne sont donc pas cuites comme précédemment mais étuvées, et renforcées avec des liantsliants.

Les crayons mine se classent de 9H à 9B :

- H signifie hard, sa trace sera légère ;

- B signifie black, sa trace sera noire ;

- F signifie fine point. Il s'agit du véritable milieu, HB est un peu plus gras.

Cette classification a été créée par Lothar von Faber vers 1839. La duretédureté est liée à la proportion d'argile : plus celle-ci est importante, plus la mine est « H » : l'argile est une charge maigre, le graphite joue simultanément le rôle de liant gras et de pigmentpigment. Il existe aussi des crayons en graphite sans bois, appelés mine de plombplomb ou mine de graphite.