au sommaire

Les nanotechnologies vont-elles finir par transformer l'Homme ?

Pour Giulio Prisco, directeur du Future Technologies Advisory Group, les nanos ne changeront pas les règles de l'économie : acheter les spécifications moléculaires ("Matter Description Language" ou "Molecular Description Language" - MDL) d'un costume Armani pour le faire "imprimer" par sa petite fabrique nanotechnologique personnelle coûtera aussi cher qu'acheter le costume dans le commerce. Il existe néanmoins un risque de privatisation, ou de censure, de certaines technologies de base. Pour Prisco, il faudrait donc que les produits de base soient libres de droit : si Coca Cola et les costumes Armani ont le droit d'être commercialisés, les MDL de l'eau et du tissu devraient par exemple être gratuites. Prisco estime ainsi que les arguments en faveur de l'Open Source devraient être appliqués aux nanotechnologies.

De la fracture numérique à la fracture biotechnologique

Patrick LinLin et Fritz Allhoff, du Nanoethics group, se penchent sur l' éthique de l'amélioration de l'être humain, rendue possible par les biotechnologies comme les nanotechnologies. Il est en effet question d'implantsimplants permettant de voir dans le noir ou dans le spectrespectre infrarougeinfrarouge, de nano-ordinateurs implantés dans le corps afin de pouvoir traiter les informations plus rapidement, de faire circuler dans le sang des cellules dotées de réservoirs à oxygène permettant de résister à un infarctus, etc.

Mais où placer la limite ? Si de telles cellules pourraient s'avérer vitales pour les cardiaques, que penser de leur utilisation par des sportifs en quête de dopagedopage ? Et quelle est la différence, d'un point de vue moral, entre les prothèsesprothèses externes telles que les lunettes, lentilleslentilles et téléphones mobilesmobiles, et leurs futures extensions (aux objectifs similaires, mais aux capacités décuplées) implantées au sein même du corps humain ? En tout état de cause, comment empêcher les parents de se sentir obligés d'améliorer les performances de leurs enfants ? Enfin, quid de la fracture bio/nanotechnologique, extension à venir de la fracture numérique ?

Les questions liées aux dangers potentiels, et donc à la régulation, des nanotechnologies, constituent l'un des thèmes récurrents de cette série d'essais. David Brin, auteur de "TransparentTransparent Society : Will Technology Make Us Choose Between Freedom and Privacy ?" ("La société transparente : la technologie nous contraindra-t-elle à choisir entre liberté et vie privée ?"), mais plus connu pour ses ouvrages de science fiction, passe en revue les inquiétudes engendrées par les nanos, tels que la fabrication par des "hackers" amateurs de véritables virus, la perte de la capacité de distinguer la réalité physiquephysique des modèles de réalité virtuelleréalité virtuelle, l'entrée dans des territoires totalement inexplorés, l'accès à de "nouveaux niveaux de pensée" par des humains aux corps et aux esprits "augmentés" et connectés en réseau...

“1984", antidote ou prophétie ?

Résolument optimiste, Brin estime que les ouvrages de science fiction, scénarios catastrophes et autres travaux "visionnaires" constituent probablement l'un des meilleurs moyens de se prémunir des dérives à venir. Le roman 1984, de Georges Orwell, aurait ainsi constitué l'un des meilleurs vaccinsvaccins, nous permettant d'imaginer, pour y résister, l'avènement d'une société de surveillance et de contrôle. Ainsi, et en un sens, plus nous aurons peur, mieux nous serons armés pour anticiper, et donc espérer pouvoir éviter, les catastrophes.

Certains visionnaires n'en dressent pas moins des théories qui, à défaut de chercher à faire peur, y parviennent toutefois. John Storrs Hall, chercheur émérite membre de l' Institute for Molecular Manufacturing et auteur de "Nanofuture : What's Next for Nanotechnology" ("L'avenir des nanotechnologies"), se demande, dans un article consacré au décollage imminent des intelligences artificiellesintelligences artificielles (IA), comment en réguler le développement.

Réponse : sûrement pas par les humains, qui ont montré leur capacité à se massacrer à grande échelle. A contrario, l'autorégulation, ou plutôt l'autosurveillance de type communautaire, que l'on rencontre, selon Storrs Hall, dans les sociétés tribales ou encore sur les marchés, contraint chaque acteur à respecter certaines règles pour éviter d'être rejetés par le groupe. Storrs Hall propose ainsi que les intelligences artificielles (IA) soient placées sous le contrôle "distribué" des autres IA, plutôt que sous la supervision d'êtres humains. Déroulant le fil de sa pensée, il conclut qu'il serait également logique de leur confier le soin d'organiser la redistribution des richesses au sein de l'espèceespèce humaine, dès lors que les IA feront tout ou partie du travail jusque là effectué par les humains...

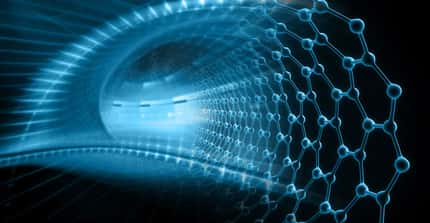

Les cerveaux synthétiques, ou la survie de l'espèce humaine

Natasha Vita-More, artiste pionnière du mouvementmouvement transhumaniste et présidente de l' Extropy Institute, va encore plus loin. La question, pour elle, est celle de la concurrence entre l'évolution de la performance et de la durabilitédurabilité du cerveaucerveau humain, et celle des intelligences artificielles. Et la réponse passe par une stratégie de développement durabledéveloppement durable de nos cerveaux pour en faire, grâce aux technologies, des outils plus performants, plus fiables, plus résistants au temps et aux maladies.

Et, de même que certains de nos sens (vue, ouïe) et organes (bras, jambes) pourront être dotés de prothèses et implants plus ou moins intelligents destinés à en corriger certains dysfonctionnements et à en améliorer les fonctionnalités, il conviendrait de commencer à discuter de la possibilité de se doter de "cerveaux synthétiques" capables, non seulement de faire face au développement exponentiel des capacités des machines, mais aussi de mieux s'interfacer avec nos corps bioniques. "Nous devons convaincre la société que le cerveau doit évoluer de façon accélérée avec le rythme du changement technologique"

, conclut l'auteur...