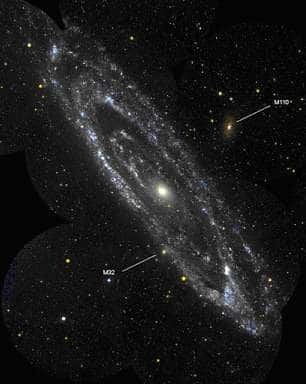

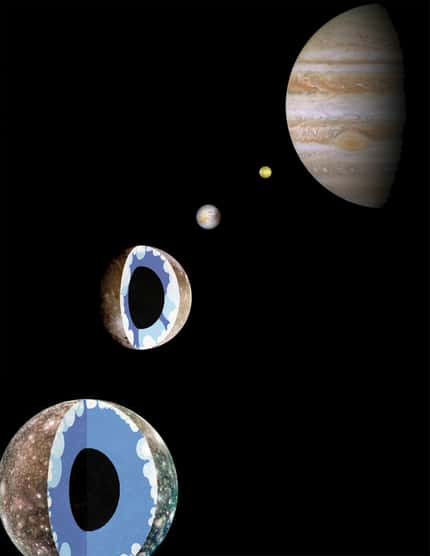

La Terre est ronde, mais aussi la Lune, les autres planètes, le Soleil et les étoiles. L'explication est à chercher dans la théorie de la gravitation universelle élaborée par Isaac NewtonIsaac Newton au XVIIe siècle. Deux particules matérielles s'attirent, la force d'attraction étant proportionnelle à leur masse et à l'inverse du carré de leur distance.

Dans un corps solide ou liquideliquide, les forces d'attraction mutuelles entre toutes les particules se composent, et tout se passe comme si les particules étaient attirées vers un seul et même point, qui est le centre de gravitégravité du corps. C'est ainsi qu'à la surface de la Terre, les corps sont attirés par toute la masse de la Terre comme si elle était rassemblée au centre. C'est la raison de la pesanteur, et c'est pourquoi les objets tombent à la verticale, en direction du centre de la planète. Dans ces conditions, un corps céleste suffisamment massif s'établit naturellement dans un état d'équilibre dit hydrostatique qui, en l'absence de rotation, lui confère une forme parfaitement sphérique.

Dans un caillou, dont la taille est petite, les forces d'attraction ne sont pas suffisantes pour vaincre la résistancerésistance de la roche à la déformation, et sa forme est irrégulière. Même chose avec les astéroïdesastéroïdes et les noyaux de comètes, dont le rayon ne dépasse généralement pas quelques dizaines de kilomètres : ils restent de forme irrégulière, comme les rochers. Seules les planètes nainesplanètes naines dont le rayon est supérieur à environ cinq cents kilomètres (la valeur précise dépendant de la rigiditérigidité du manteaumanteau rocheux) prennent une forme sphérique, car les forces gravitationnellesforces gravitationnelles sont assez importantes pour les former en boule. Même chose pour le Soleil et les étoiles, qui sont beaucoup plus massives que les planètes.

La Terre, une sphère aplatie aux pôles

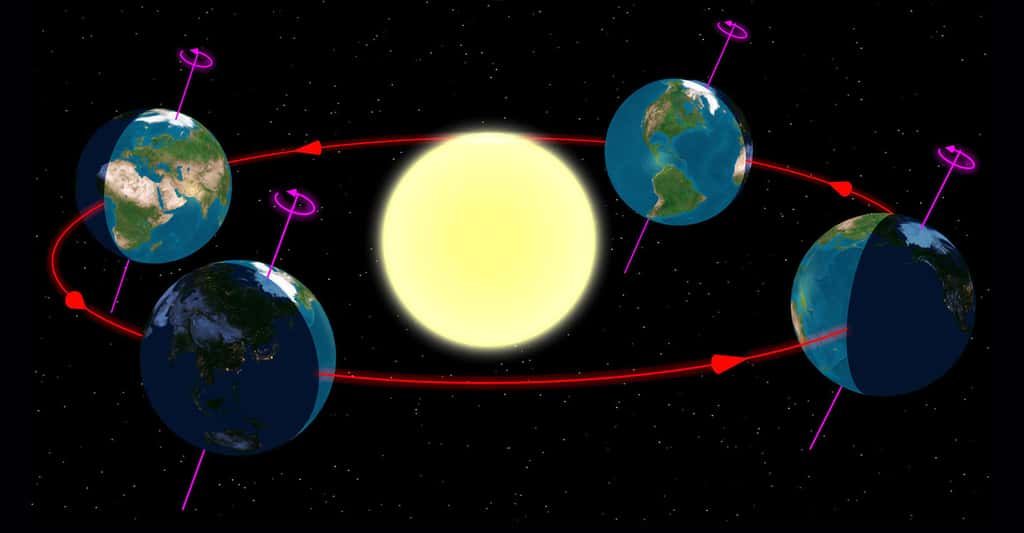

Remarquons toutefois que la Terre n'est une sphère qu'en première approximation : elle est légèrement aplatie aux pôles et renflée à l'équateuréquateur, ce qui fait que la distance d'un pôle au centre de la Terre est plus court d'une vingtaine de kilomètres que celle d'un point de l'équateur. La raison est que la Terre tourne sur elle-même, et c'est la force centrifugeforce centrifuge qui provoque son aplatissementaplatissement. Il en va de même pour les autres planètes, les étoiles et même les trous noirstrous noirs... Par ailleurs, si on ne sent pas la Terre tourner, c'est parce que nous tournons en même temps qu'elle et son atmosphèreatmosphère, et que cette vitessevitesse est constante. Lorsque l'on se déplace dans un véhicule à vitesse uniforme, on ne ressent pas plus le mouvementmouvement que si on est au repos. Ce que notre corps perçoit, ce sont les accélérations. Un coup de frein en voiturevoiture, un trou d'airair en avion ou un cahot sur la route sont perçus, car chacune de ces manifestations représente une accélération. Nous ressentons également la rotation d'un manège qui tourne. Il s'agit là de la force centrifuge ; elle existe aussi sur Terre, mais elle est trop faible pour contrecarrer notre masse appuyée par la pesanteur.