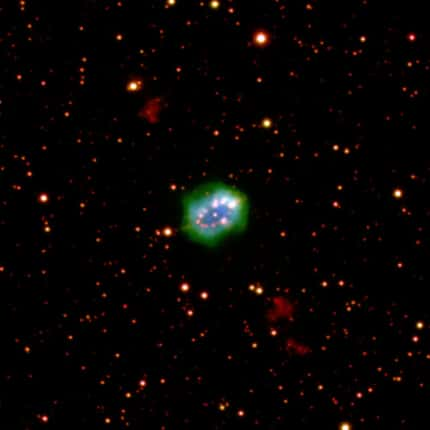

L'image de ce petit objet noté ESO 378-1, la meilleure obtenue à ce jour, a été capturée par le VLT. Baptisée aussi Nébuleuse australe du Hibou, ce globe chatoyant est une nébuleuse planétaire dont le diamètre avoisine les 4 années-lumière. Son surnom fait référence à sa cousine visuelle de l'hémisphère nordhémisphère nord, la Nébuleuse du Hibou. ESO 378-1, également notée PN K 1-22 et PN G283.6+25.3, se situe dans la constellationconstellation de l'HydreHydre (Le Serpent d'eau femelle) à 3.500 années-lumière de nous.

À l'image des autres nébuleuses planétaires, ESO 378-1 est un phénomène de duréedurée de vie relativement courte -- de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'années, au regard de la durée de vie des étoilesétoiles, typiquement plusieurs milliards d'années (comparer la durée de vie d'une nébuleuse planétaire à celle d'une étoile revient à comparer la durée de vie d'une bulle de savon à celle de l'enfant qui l'a créée).

Les nébuleuses planétaires résultent de l'éjection puis de l'expansion du gazgaz par des étoiles en fin de vie. Durant les premiers stades de leur formation, elles forment des objets à la fois brillants et intrigants. Toutefois, leurs enveloppes s'estompent à mesure que leur contenu en gaz s'échappe et que les étoiles centrales s'assombrissent.

Une nébuleuse planétaire se forme à condition que l'étoile en fin de vie soit dotée d'une massemasse inférieure à quelque huit masses solaires. Les étoiles plus massives achèvent quant à elles leur existence de façon dramatique : elles explosent en supernovae.

Vue contextuelle de la nébuleuse planétaire ESO 378-1. Le montage vidéo a été réalisé à partir d’une mosaïque d’images grand champ de la Voie lactée puis, à mesure que l’on s’en rapproche, de sondages du Digitized Sky Survey 2 et enfin, en gros plan, de l’objet photographié avec le VLT. © Eso, DSS2, N. Risinger

« Nous sommes de la poussière d’étoiles »

À mesure qu'elles vieillissent, ces étoiles moins massives perdent leurs enveloppes externes de gaz sous forme de ventsvents stellaires. Après que la quasi-totalité de ces couches externes se soient échappéeséchappées, le noyau stellaire restant, de température élevée, commence à émettre un rayonnement ultravioletultraviolet qui a pour effet d'ioniser le gaz environnant. Cette ionisationionisation se traduit par l'éclat en couleurscouleurs vives de l'enveloppe de gaz en expansion.

Lorsque la nébuleuse planétaire se sera dissipée, l'ultime vestige stellaire se consumera encore durant un milliard d'années, jusqu'à épuisement complet de son carburant. Puis il se changera en une naine blanchenaine blanche -- un objet de petite dimension, mais de température et de densité extrêmement élevées -- qui se refroidira lentement au fil des milliards d'années. Le SoleilSoleil deviendra lui aussi une nébuleuse planétaire d'ici plusieurs milliards d'années, puis achèvera son existence sous la forme d'une naine blanche.

Les nébuleuses planétaires apportent une contribution essentielle à l'enrichissement chimique et à l'évolution de l'UniversUnivers. Des éléments tels que le carbonecarbone et l'azoteazote, d'autres plus lourds également, sont créés à l'intérieur de ces étoiles qui, lorsqu'elles expulsent leurs enveloppes externes, les restituent au milieu interstellaire. À partir de cette matièrematière se forment de nouvelles étoiles et leurs cortèges de planètes à la surface desquelles la vie apparaîtra peut-être. D'où la célèbre phrase de Carl SaganCarl Sagan : « Nous sommes de la poussière d'étoiles ».