au sommaire

La récente détection d’ondes gravitationnelles, phénomène prédit il y a 100 ans par la théorie de la relativité générale, fait entrer l'astronomie dans une nouvelle ère qui va permettre, entre autres, de mieux étudier les astres compacts et massifs comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs. D'ailleurs, les observations faites avec les interféromètres LigoLigo le 14 septembre 2015 portent sur la danse finale et la coalescence de deux trous noirs de type stellaire de 29 et 36 fois la massemasse du SoleilSoleil, au sein d'une galaxiegalaxie située à 1,3 milliard d'années-lumièreannées-lumière. Un événement qui prouve (s'il en était besoin) l'existence de ces puits gravitationnels creusés dans l'espace-tempsespace-temps.

Nés de l'effondrementeffondrement du cœur d'étoiles très massives, ces trous noirs sont bien modestes, et il en existe plusieurs de cette sorte dans chaque galaxie. Ils sont, comme il se doit, très discrets dans l'obscurité interstellaire, car ni la lumière ni la matièrematière ne peuvent plus s'en échapper. Ce n'est vraiment que par les événements qu'ils engendrent dans leur environnement proche que l'on peut tenter de les cerner.

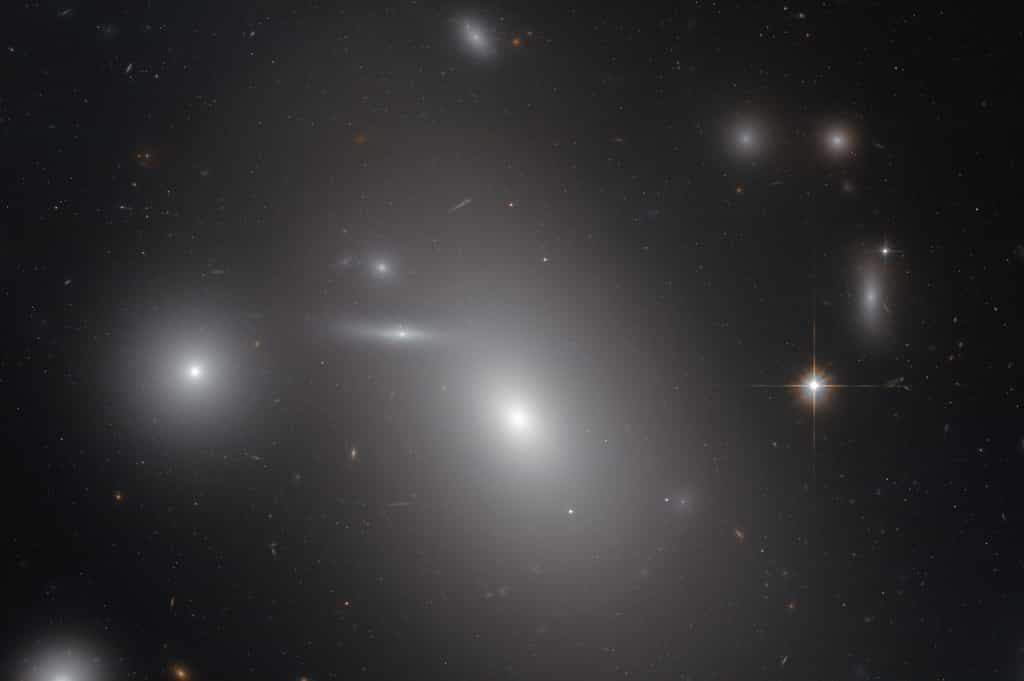

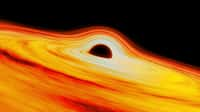

Illustration d'artiste d’un trou noir supermassif et de son disque d’accrétion. L’un des plus massifs connu (21 milliards de masses solaires) est tapi au centre de la galaxie supergéante NGC 4889. © Nasa, JPL-Caltech, Corbis

Des poissons de plus en plus gros

C'est dans le centre ville galactique que résident les candidats les plus gros, les trous noirs supermassifs. Celui qui se cache au centre de la Voie lactée, Sagittarius A*Sagittarius A*, a une masse équivalente à 4 millions de soleils. Pour les êtres minuscules que nous sommes, c'est impressionnant, mais en réalité, il fait plutôt pâle figure en comparaison de son voisin tapi au cœur de la galaxie d'Andromèdegalaxie d'Andromède, dont la masse est estimée à environ 200 millions de fois celle de notre étoile.

Dans les filets de leurs sondages, les chercheurs ont attrapé de très gros poissonspoissons - on pourrait même dire des baleines -, des candidats dont la masse ne se mesure plus en centaines de millions, mais en milliards et même en dizaines de milliards... Il en est un qui prétend au record absolu, s'il n'a pas été trop surestimé, avec 40 milliards de masses solaires ! Ce serait 10.000 fois notre modeste Sgr A*, lequel par ailleurs est très sage au regard de ce cas extrême qui est vraisemblablement à l'origine du quasarquasar très lumineux S5 0014+81, débusqué en 2010, dans une galaxie elliptique distante de 12 milliards d'années-lumière.

En vidéo, zoom sur NGC 4889, membre dominant de l’amas de galaxie de la Chevelure de Bérénice, situé en direction du pôle nord galactique. © Akira Fujii, David Malin Images, DSS, Esa, Hubble

Le repos après le festin

Beaucoup plus près de nous, à seulement 300 millions d'années-lumière dans la galaxie elliptiquegalaxie elliptique supergéantesupergéante NGCNGC 4889 qui domine l'amas de la Chevelure de Bérénice, les astronomesastronomes connaissent un challengerchallenger au précédent, puisqu'il affiche sur la balance quelque 21 milliards de masses solaires. Sa masse a pu être déterminée en mesurant la vélocitévélocité des étoiles qui l'entourent avec les télescopestélescopes KeckKeck II et Gemini-North. Son horizon des événementshorizon des événements est estimé à 130 milliards de kilomètres, ce qui représente 15 fois la distance entre NeptuneNeptune et le Soleil (celui de Sgr A* n'est que de 11 millions de kilomètres).

Nous le découvrons en fait après la tempêtetempête, ou plutôt après un long festin de matière interstellaire. Ce Gargantua qui semble repu est aujourd'hui moins actif. Il faut dire qu'il a beaucoup mangé et qu'il ne lui reste plus beaucoup de choses à engloutir autour de lui. La galaxie géante et massive que nous pouvons admirer sur l'image du télescope spatial Hubbletélescope spatial Hubble présentée ci-dessus, et dont il est l'hôte monstrueux, était un quasar auparavant. Le disque d'accrétiondisque d'accrétion qui l'entourait et qui a drainé vigoureusement de grandes quantités de gazgaz et de poussière, aurait émis jusqu'à 1.000 fois plus d'énergieénergie que notre Galaxie. Maintenant, la fête semble finie. Son hôte, fort de plusieurs centaines de milliards d'étoiles, vieillit. Les ressources pour renouveler sa population commencent à sérieusement manquer, si bien que cette galaxie paraît maintenant bien calme, presque endormie.