au sommaire

Alma est en train de montrer sa puissance en nous faisant pénétrer plus avant dans les mécanismes de formation des planètes au sein des disques protoplanétaires. Après la découverte de ce qui semble bien être un vortex anticyclonique dans le disque entourant Oph-IRS 48, voilà que l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma) permet d'observer pour la première fois l'une des limites de glace dans un système planétaire en formation.

Rappelons qu'en astrophysique les limites de glace, ou limites de neige, sont les analogues de celles de la climatologieclimatologie terrestre. On parle ainsi de limite de neige sur notre Planète bleue pour désigner la frontière à des altitudes élevées, où les basses températures transforment l'humidité de l'airhumidité de l'air en neige. Cette limite se constate nettement sur les flancs d'une montagne, là où les sommets enneigés laissent place à la paroi rocheuse.

Emboîtement de limites de formation des glaces autour des étoiles

Dans les environnements stellaires, en particulier les disques protoplanétaires ou les systèmes planétaires en formation, on parle de lignes ou limites de glace pour désigner des limites de distance à une étoile au-delà desquelles des molécules de gazgaz se condensent pour former des matériaux solidessolides glacés. La première est bien sûr celle correspondant à la température de condensationcondensation de l'eau (H2O) dans un vide poussée. Mais au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'astreastre central, le dioxyde de carbonedioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le monoxyde de carbonemonoxyde de carbone (CO) se condensent tour à tour, formant notamment des gangues de glace autour des grains de poussières.

Ce faisant, ces glaces rendent moins fragiles les poussières et les grains lors de collisions, et tendent à faciliter leur accrétionaccrétion en se comportant comme une enveloppe extérieure collante. En augmentant aussi la quantité de matièrematière solide, la formation de ces glaces aide à la genèse de gros corps glacés, mais aussi de comètescomètes. De plus, les zonations chimiques induites par les différentes lignes de glace aident à comprendre la composition chimique des planètes dans les régions extérieures froides d'un système planétaire. Dans le cas du Système solaireSystème solaire, on sait que la limite eau-glace se trouve à une distance comprise entre l'orbiteorbite de Mars et celle de JupiterJupiter, et la limite de glace du monoxyde de carbone correspond à l'orbite de Neptune.

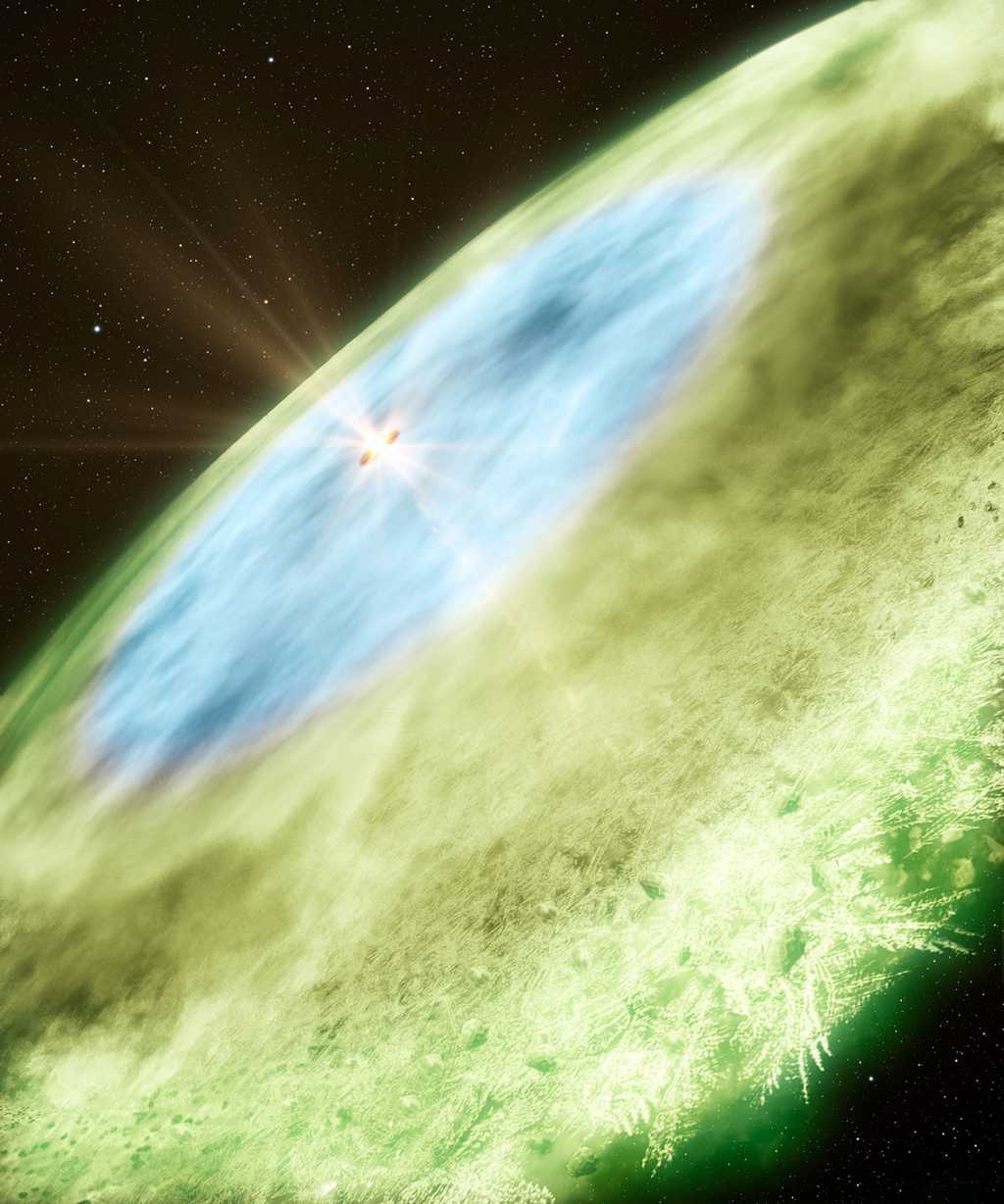

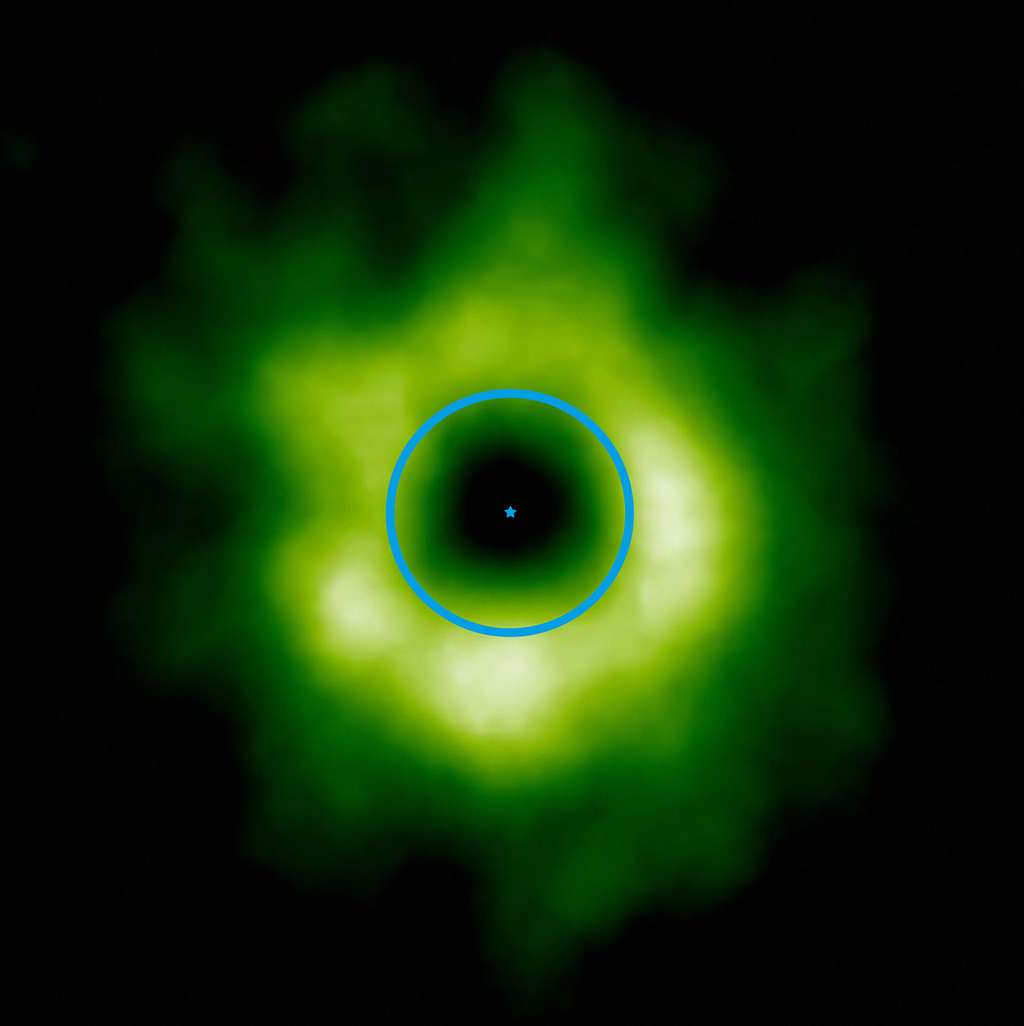

Cette image prise par Alma montre en fausses couleurs (teintes vertes) la région où le monoxyde de carbone est présent à l’état de glace autour de l’étoile TW Hydrae (indiqué au centre). À titre d’échelle, le cercle bleu symbolise l'orbite de Neptune autour du Soleil. La transition vers la glace de monoxyde de carbone pourrait aussi marquer la limite intérieure de la zone où se forment les petits corps glacés, tels que les comètes et les planètes naines comme Pluton et Éris. © ESO

Molécules brillantes pour Alma, traçant la glace de monoxyde de carbone

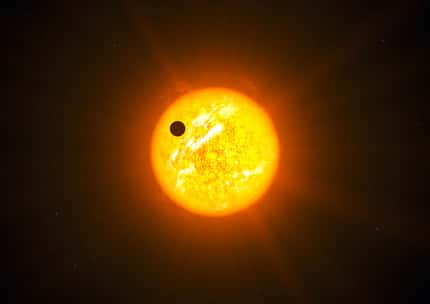

C'est précisément une telle limite pour le monoxyde de carbone qu'Alma vient d'observer pour la première fois. Elle se trouve dans le disque protoplanétaire d'une étoile bien connue, TW Hydrae, déjà étudié avec Herschel, et dans lequel on a découvert une exoplanète.

Pour être tout à fait exact, Alma n'a pas observé directement cette limite de glace. Une partie des antennes du télescopetélescope a été utilisée pour capter les émissionsémissions dans le domaine millimétrique des molécules de diazénylium (N2H+), car celles associées aux molécules de CO sous forme de glace ne peuvent pas être mesurées. Le choix de cette molécule ne s'explique pas seulement parce qu'elle rend particulièrement brillante, pour le regard d'Alma, certaines régions du disque protoplanétaire autour de TW Hydrae. Cette molécule est facilement détruite par un bain de gaz constitué de CO. Il n'y a donc que dans les zones d'un système planétaire où le CO est sous forme de glace que l'on peut trouver cette molécule de diazénylium en grandes quantités. C'est donc en réalité la limite d'existence de N2H+ que les astronomesastronomes ont observée directement autour de TW Hydrae, même s'il se trouve qu'elle correspond à la limite de glace du monoxyde de carbone.

Cette première observation d'une ligne de glace en dehors du Système solaire n'est qu'un début, si l'on en croit Michiel Hogerheijde, de l'observatoire de Leiden aux Pays-Bas et l'un des auteurs de cette découverte. « Pour les besoins de ces observations, nous n'avons utilisé que 26 des 66 antennes constituant l'effectif complet d'Alma. Des traces de limites neigeuses autour d'autres étoiles apparaissent déjà sur d'autres observations d'Alma, et nous sommes convaincus que de futures observations, effectuées au moyen du réseau complet, en révéleront bien d'autres et nous procureront des données tout aussi passionnantes concernant la formation et l'évolution des planètes. »