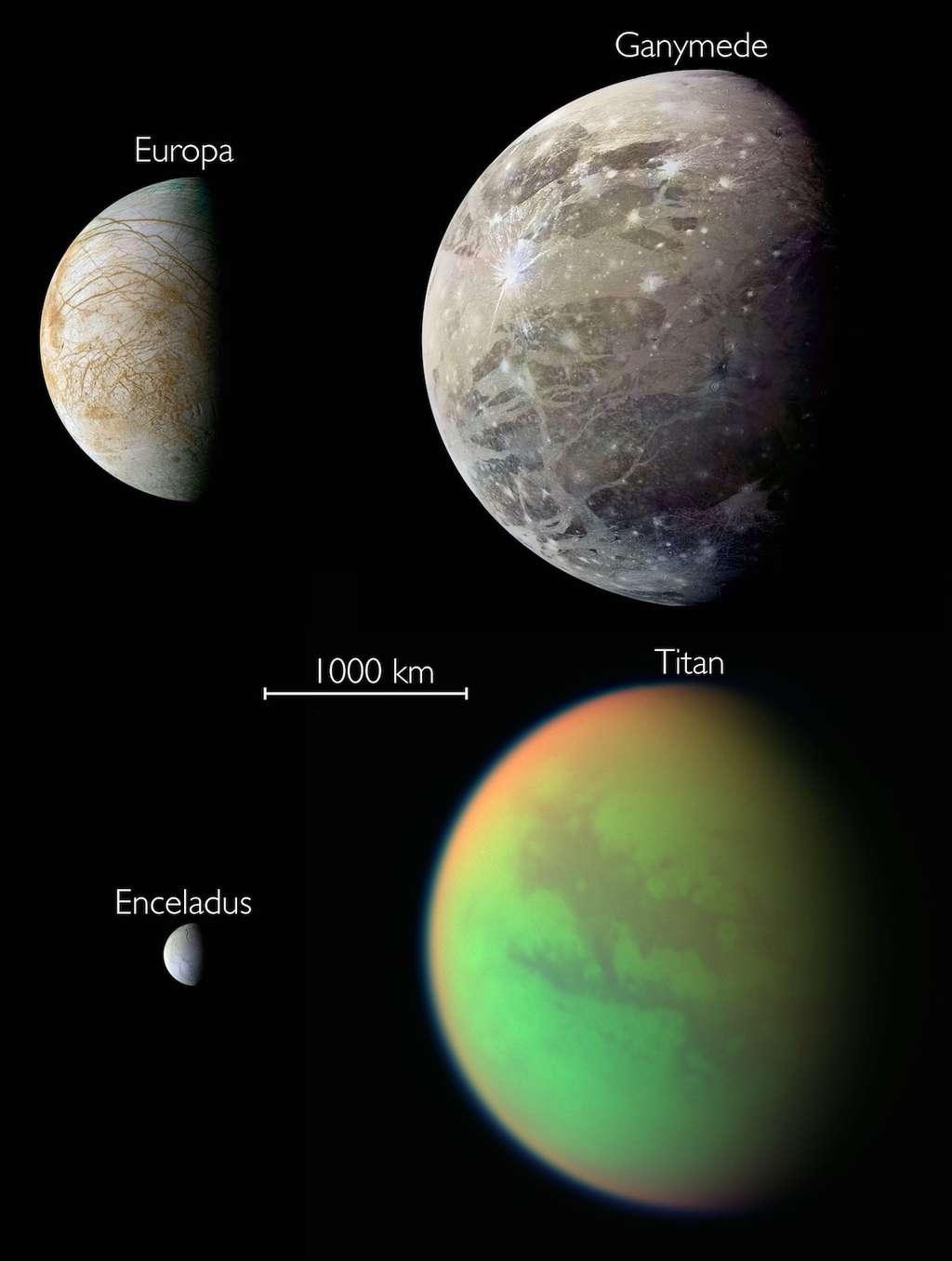

Il n'y a pas que sur Terre que l'on trouve de l'eau dans le Système solaire. Notre planète bleue, d'ailleurs, est loin d'être le corps qui en possède le plus, comme on aurait tendance à le croire. En effet, l'eau est abondante dans les comètes, les astéroïdes, sur Mars et probablement aussi au sein de planètes naines comme Pluton ou SednaSedna. Elle est également présente en très grandes quantités dans une kyrielle de lunes des quatre planètes géantes. Les premières qui viennent à l'esprit sont bien sûr Europe, GanymèdeGanymède et CallistoCallisto, autour de JupiterJupiter, EnceladeEncelade et TitanTitan dans le girongiron de SaturneSaturne, TritonTriton dans la banlieue de NeptuneNeptune, etc. On en retrouve même au fond des cratères de Mercure, la planète la plus proche du SoleilSoleil. Mais alors, d'où vient toute cette eau ?

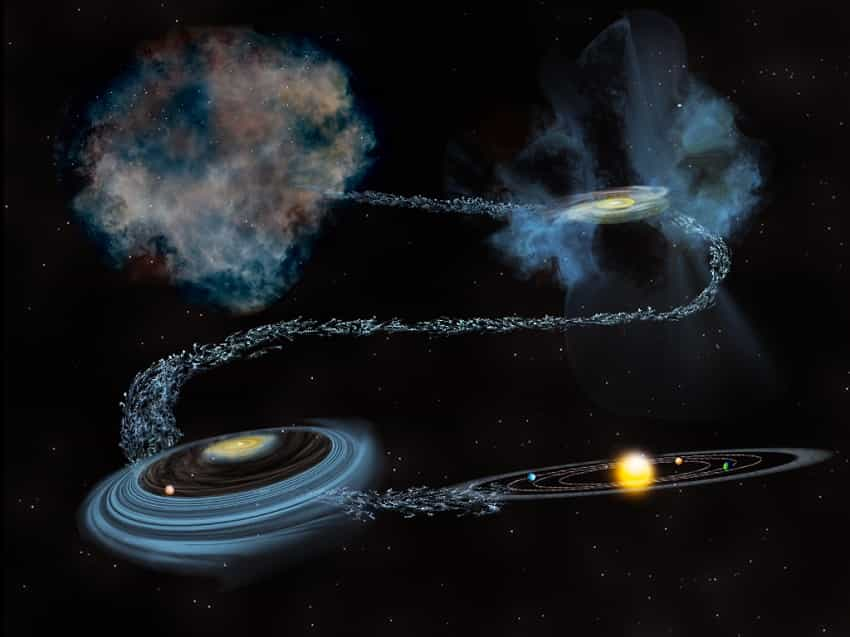

On doit sa présence, indispensable à la vie sur notre planète, en partie aux chutes de comètescomètes et d'astéroïdes, des bombardements météoritiques intensifs dont le dernier, dit « tardif », s'est produit entre 4,1 et 3,9 milliards d'années. Par ailleurs, les planétésimaux qui sont à l'origine de notre Terre en renfermaient beaucoup. Mais avant cela ? L'eau s'est-elle formée autour du jeune Soleil ou précédemment, dans le milieu interstellaire avant d'être incorporée dans la nébuleusenébuleuse qui donna naissance à note étoileétoile et à ses sœurs, voici environ 4,6 milliards d'années ?

Outre la Terre ou encore Mars dans le passé, Europe, Ganymède, Titan et Encelade sont des mondes potentiellement habitables dans notre Système solaire. Quatre satellites naturels où l’eau (à l’état liquide, gazeux ou solide) abonde. © René Heller, Nasa, JPL, Space Science Institute, Ted Stryk

« Pourquoi est-ce si important de la savoir ?, demande l'astrobiologiste Conel Alexander (institut Carnegie) qui a participé à une étude sur ce sujet publiée dans Science. Si l'eau du Système solaire primitif provient principalement de la glace interstellaire, alors il est probable que des glaces similaires et la matièrematière prébiotiqueprébiotique qu'elles contiennent sont abondantes dans la plupart des disques protoplanètaires autour des étoiles en formation. » En revanche, ajoute-t-il, si sa présence « résulte de processus chimiques locaux durant la naissance du Soleil, alors il est possible que l'abondance de l'eau varie considérablement d'un système planétaire en formation à un autre. Cela aurait évidemment des conséquences sur le potentiel de l'émergenceémergence de la vie ailleurs ».

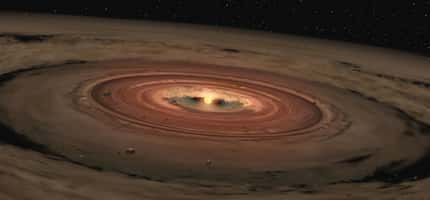

Modéliser le Système solaire primitif

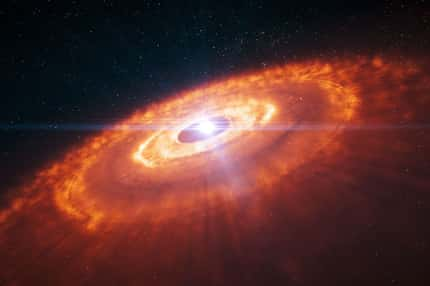

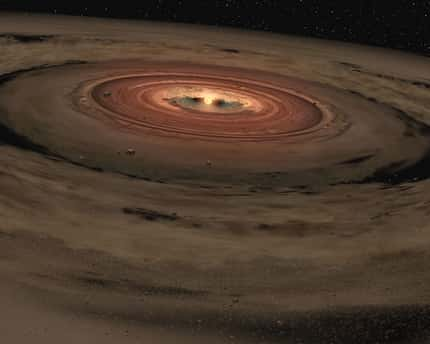

Pour départager les deux scénarios, une équipe dirigée par l'astronomeastronome Ilsedore Cleeves (université du Michigan) a mené l'enquête sur l'hydrogènehydrogène et la proportion de deutérium (2H, ou D, est composé d'un protonproton et d'un neutronneutron), un de ses isotopesisotopes naturels dans l'eau. Le rapport de celle-ci enrichie en 2H, également appelée eau lourdeeau lourde, avec l'hydrogène ne dit pas dans quelle mesure cet élément a résisté aux conditions infernales qui régnaient dans la nébuleuse protosolaire. Après tout, si l'essentiel du deutérium avait disparu, notre jeune Soleil n'aurait-il pas pu en recréer ? Plusieurs des ingrédients requis étaient effectivement réunis : basses températures, présence d'oxygèneoxygène et un rayonnement solairerayonnement solaire potentiellement important à ses débuts.

Aussi, pour le savoir, les chercheurs ont-ils repris la recette à travers des modèles informatiques afin d'observer l'apparition éventuelle de cet isotope sur une période simulée d'un million d'années. Mais cela n'a vraisemblablement pas suffi... Le rapport deutérium-hydrogène obtenu est sans équivalent avec ce qui est constaté aujourd'hui, 4,56 milliards d'années après la formation des planètes, dans l'eau terrestre ou celle amassée par exemple par les comètes (celles-ci sont considérées comme de véritables machines à remonter le temps, car elles conservent de la matière présente dans le Système solaire primitif).

L'équipe conclut que jusqu'à 50 % de l'eau de notre petite planètepetite planète bleue proviendrait du milieu interstellaire. Conel Alexander explique « nos résultats montrent qu'une part significative de l'eau du Système solaire, l'ingrédient le plus fondamental pour favoriser la vie, est plus âgée que le Soleil, ce qui indique que des glaces riches en matière organique pourraient être trouvées dans tous les jeunes systèmes planétaires ». C'est plutôt une très bonne nouvelle pour les chasseurs de vie extraterrestre. « Il faut suivre l'eau » (« follow the water ») arguent les scientifiques (c.f. Nasa).