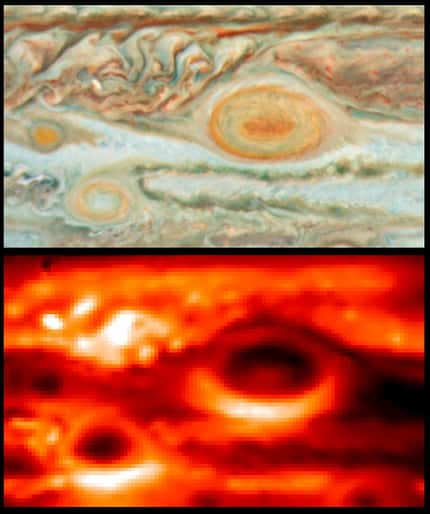

La Grand Tache Rouge (GTRGTR) de JupiterJupiter a été observée de près pour la première fois en 1979 par la sonde Voyager 1Voyager 1 qui a suivi ses mouvements sur plusieurs jours. Elle devrait faire l'objet d'études plus approfondies cette année, lorsque la sonde Junosonde Juno de la Nasa se mettra en orbite autour de la géante gazeuse. Comprendra-t-on alors, enfin, l'origine de cette tempêtetempête anticyclonique plus grande que la Terre ? Elle est observée depuis 1665, date de sa découverte par l'astronomeastronome français Jean-Dominique CassiniJean-Dominique Cassini. Bien que sa taille ait diminué de moitié depuis plus d'un siècle, sa stabilité reste inexpliquée. Plusieurs hypothèses ont été avancées, comme celle basée sur la physique non linéaire qui fait de cette tache un soliton.

La stabilité de la GTR n'est pas sa seule caractéristique à intriguer les chercheurs, en l'occurrence les mécaniciens des fluides et les climatologues. Les planétologues spécialisés en chimie cherchent aussi à comprendre son étonnante couleurcouleur. L'atmosphèreatmosphère de Jupiter est en effet formée essentiellement d'hydrogènehydrogène et d'héliumhélium qui ne peuvent l'expliquer. Il y a aussi des traces de méthane, d'ammoniacammoniac, de sulfure d'hydrogènesulfure d'hydrogène et d'eau. Pendant des décennies, une autre moléculemolécule, la phosphine (PH3), était tenue pour responsable de la coloration de la GTR.

Depuis quelques années, les hypothèses s'orientaient plutôt vers les composés soufrés, en particulier l'hydrosulfure d'ammonium (NH4SH), incolore, contenu dans des nuagesnuages. Cette molécule serait remontée des profondeurs de Jupiter par des mouvements de convectionconvection jusque dans les hautes couches atmosphériques. Là, l'action de divers rayonnements briserait le composé chimique en d'autres molécules sulfurées responsables de la couleur rouge.

Une présentation de la mission Juno de la Nasa, dédiée à l'étude de Jupiter. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle avec deux barres horizontales en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître, si ce n'est pas déjà le cas. En cliquant ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, vous devriez voir l'expression « Traduire les sous-titres ». Cliquez pour faire apparaître le menu du choix de la langue, choisissez « français », puis cliquez sur « OK ». © Deep Astronomy, YouTube

Un cocktail de molécules produites par les rayons cosmiques et les UV

Cette hypothèse avait été testée il y a des années sur Terre. Des chercheurs du JPL (Jet Propulsion LaboratoryJet Propulsion Laboratory) avaient reproduit les conditions régnant à la surface de Jupiter tout en bombardant des molécules d'hydrosulfure d'ammonium avec des rayons ultravioletsultraviolets (UV). Mais les composés obtenus étaient de couleur verte... Toutefois, en utilisant à la place un cocktail d'ammoniac (NH3) et d'acétylène (C2H2), un mélange de diverses molécules azotées et carbonées avait été obtenu avec une couleur ressemblant étonnemment à celle de la GTR.

D'autres chercheurs sont restés convaincus que les molécules de NH4SH restaient une piste valable et ont annoncé il y a quelques années des résultats intéressants. Ils viennent d'ailleurs de publier un bilan de leurs travaux sur le sujet dans un article d'Icarus.

Cette fois, ce sont des rayons cosmiques qui ont été considérés. Ils ont été reproduits en laboratoire en accélérant des protonsprotons. Parmi les molécules résultant de la cassure de l'hydrosulfure d'ammonium, figuraient des formes ionisées de S3 et S6. Au final, le mélange obtenu absorbe fortement une bande spectrale allant du bleu à l'ultraviolet proche, ce qui conduit à une couleur rouge. Toutefois, son spectrespectre n'est pas exactement celui observé avec des instruments comme ceux du télescope Hubble.

Pour les chercheurs, cela signifie que la couleur de la GTR pourrait résulter d'un mélange bien spécifique de diverses molécules soumises aux rayons cosmiquesrayons cosmiques et aux UV. Gageons que Juno va nous en apprendre plus à cet égard et qu'ultimement, l'étude comparée des atmosphères de la Terre et de Jupiter nous amènera à une meilleure compréhension du climatclimat terrestre. La nature constitue en effet pour nous un laboratoire géant où les conditions des expériences varient dans les corps célestes.