Dix années après son lancement, le 2 mars 2004, et des centaines de millions de kilomètres parcourus, Rosetta n'est à présent plus qu'à environ 50.000 km de son but, la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko (ou 67P/C-G pour faire court). Son géniteur, l'agence spatiale européenneagence spatiale européenne (Esa), a par ailleurs annoncé avoir réussi les premières manœuvres de décélération nécessaires pour approcher en douceur la sonde spatiale à seulement 100 km de sa surface, lors de son rendez-vous prévu le 6 août prochain.

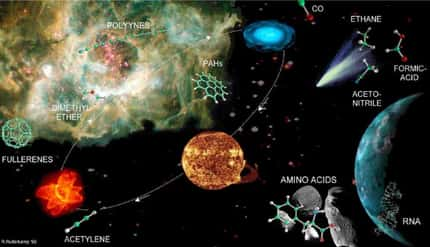

Durant plus d'une année ensuite, le convoi (cela inclut la petite sonde Philae laquelle, si tout va bien, sera chargée de se poser sur la comète, en novembre prochain) filera de près cette « boule de neige sale » issue vraisemblablement de la ceinture de Kuiper (sa période orbitalepériode orbitale est de 6,45 ans). Pour les scientifiques, il s'agit d'épier son comportement et ses humeurs, depuis la formation de sa chevelure, des queues de gaz et de poussières, l'action du vent solaire au fur et à mesure qu'elle se rapproche du Soleil (le périhéliepérihélie surviendra le 13 août 2015, entre les orbitesorbites de la Terre et de Mars), ses dégazagesdégazages intempestifs, etc. En bref, il est question de mieux appréhender les processus à l'œuvre au cœur de ce type d'agrégat de roches et de glace qui renferment une partie de la mémoire du Système solaire.

La comète sue à grosses gouttes

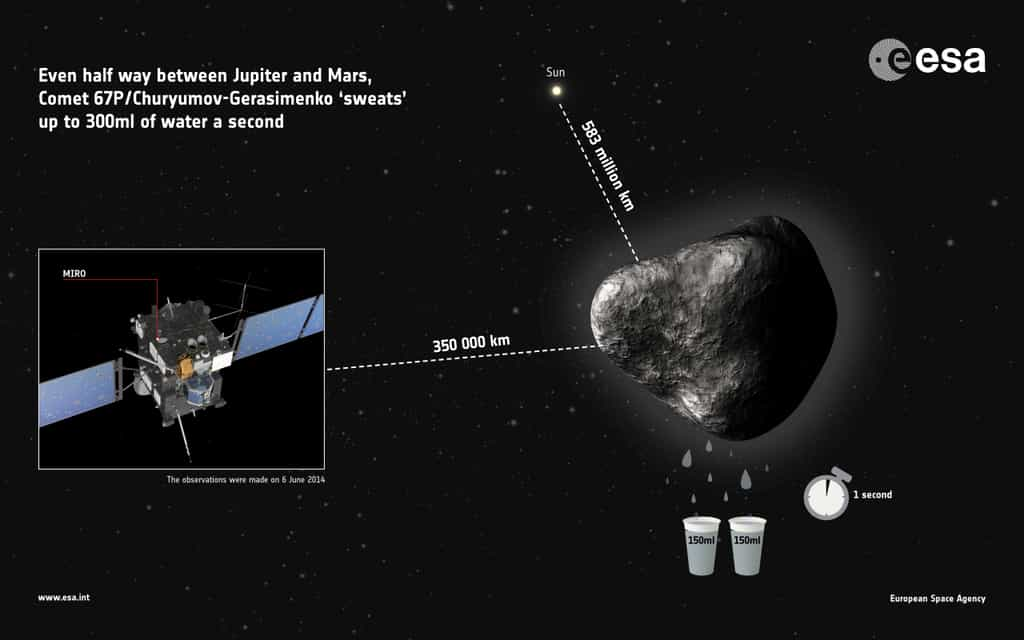

Deux mois précisément avant sa rencontre, soit le 6 juin dernier, Rosetta et l'instrument Miro (Microwave Instrument for RosettaRosetta OrbiterOrbiter) utilisé pour la première fois ont observé à une distance de 350.000 km de la comète, des signes tangibles de reprise d'activité à sa surface. Il s'agissait, en l'occurrence, de jets de vapeur d'eau, lesquels n'ont pas failli depuis, comme l'ont montré les relevés ultérieurs. « Nous avons toujours su que nous verrions de la vapeur d'eau jaillir de la comète mais nous sommes été surpris par sa détection survenue plus tôt qu'attendu » a expliqué Sam Gulkis, responsable de Miro au JPLJPL.

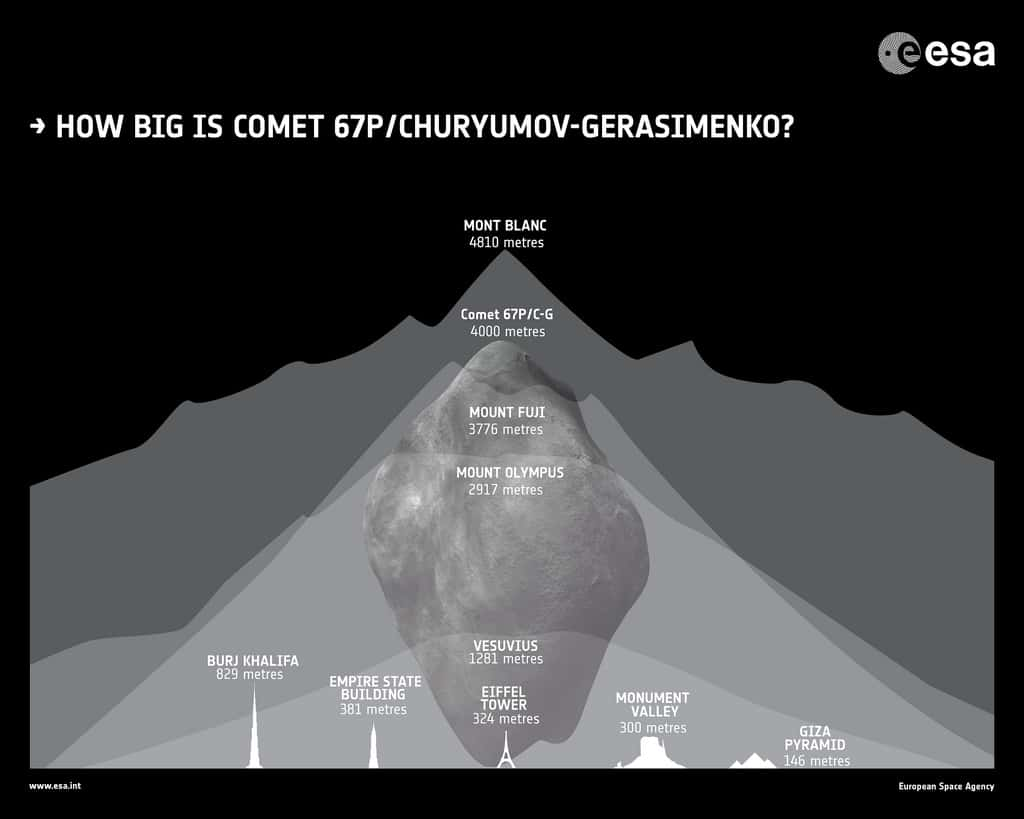

Comme on le constate sur cette illustration, si la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko traquée par la sonde spatiale Rosetta était gentiment posée sur Terre, elle serait aussi élevée que le mont Fuji et rivaliserait avec le mont Blanc. En comparaison, la comète de Halley (courte période) mesure autour de 16 km et Hale-Bopp (longue période) entre 40 et 60 km. © Esa

Imprévisibles comètes

En effet, 67P/Churyumov-Gerasimenko était encore distante de quelque 583 millions de km du Soleil (soit 3,8 unités astronomiquesunités astronomiques). Les premières données recueillies par l'instrument conçu pour évaluer l'abondance de l'eau, du monoxyde de carbonemonoxyde de carbone, du méthane et de l'ammoniacammoniac émis par la comète qui semble se réveiller, ont permis aux scientifiques de la mission d'estimer (actuellement) ses pertes en eau à environ 300 ml par seconde. Ce qui représente deux petits verresverres d'eau à chaque instant et environ 40 litres au terme de votre lecture de cet article ! « À ce rythme, la comète pourrait emplir une piscine olympique en seulement 100 jours,constate le chercheur. Bien sûr, plus elle se rapproche du Soleil, plus sa production de gaz augmentera significativement. »

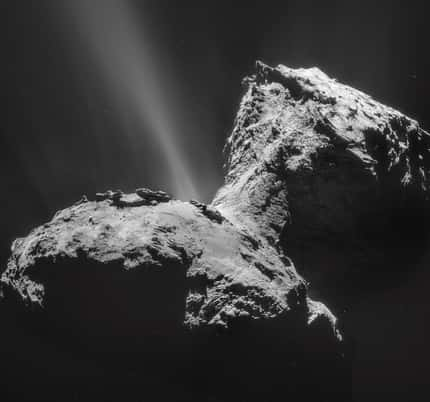

Les astronomesastronomes savent aussi que les comètes sont de nature capricieuse et 67P/Churyumov-Gerasimenko n'échappe pas à la règle. Effectivement, son atmosphèreatmosphère apparue autour de son noyau à la fin avril et courant mai s'était évanouie sur les images du 4 juin prises en haute résolutionrésolution par un capteurcapteur à angle étroit de la sonde spatiale. Un comportement plein de surprises et, paradoxalement, prévisible de la part de ce corps irrégulier et crevassé d'environ 4 km de longueur.

À présent, la reprise observée préfigure la formation d'une comacoma chargée des poussières arrachées à sa surface et ses entrailles. « Avec Rosetta, nous disposons d'un point de vue incroyable pour observer de près ces changements et tout ce qui se passe exactement » rappelle Sam Gulkis.

Le show peut commencer et, bien sûr, nous vous invitons à suivre pas à pas la mission de Rosetta sur Futura-Sciences.