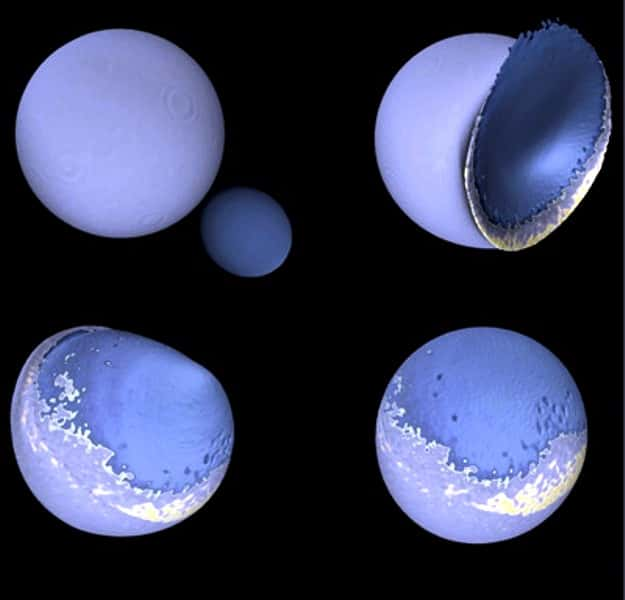

Des simulations numériques alimentées par les données gravimétriques de la mission Grail suggèrent une explication pour l'asymétrie des faces de la Lune. La face cachée serait couverte des débris résultant d'une collision avec une planète naine de la taille de Cérès.

au sommaire

Il y a 60 ans, en ce début d'année 2019, Lunik 1 devenait le premier artefact de l'humanité à survoler la Lune. Dans environ 6 mois, ce sera aussi l'anniversaire d'une autre sonde russe, Lunik 3, qui, en 1959, révéla les premières photos de la face cachée de la Lune. Il faudra attendre Lunik 9 en 1966 pour que les Russes réussissent le premier alunissage en douceur et que soit révélée, cette fois-ci, la première photo de la surface de notre satellite prise in situ.

D'autres missions lunaires suivront, y compris bien sûr les missions ApolloApollo mais elles ne feront que rendre de plus en plus perplexes les sélénologues en confirmant que la face cachée de la Lune ne ressemblait décidément pas à la face que contemple l'humanité depuis qu'elle est debout et utilise des outils.

La gravimétrie, une sonde de l'intérieur des planètes

À partir des années 1970, après les missions Apollo et le début des missions Voyager, la planétologie et la cosmogonie du Système solaire vont faire des progrès spectaculaires grâce aux missions spatiales et à la montée en puissance des ordinateursordinateurs. Ces deux derniers conjugués vont permettre des simulations de la naissance des planètes ainsi que le traitement des données des capteurscapteurs des sondes spatiales, que ces données concernent le champ de gravité ou la magnétosphère ou encore les spectres des atmosphèresatmosphères et des surfaces planétaires.

Parmi les résultats apportés par les machines du XXIe siècle, il y a notamment les données gravimétriques de la mission Gravity Recovery and Interior Laboratory (Grail) qui a permis de cartographier avec plus de précision le champ de gravité de la Lune. Comme dans le cas de ce qui se fait sur Terre depuis des décennies avec des satellites en orbiteorbite, il est possible d'inverser les données -- comme disent les géophysiciens -- pour remonter d'un signal aux caractéristiques de la source de ce signal. En l'occurrence, il est possible d'avoir l'équivalent d'un scanner montrant la répartition des massesmasses et des densités à l'intérieur de la Lune.

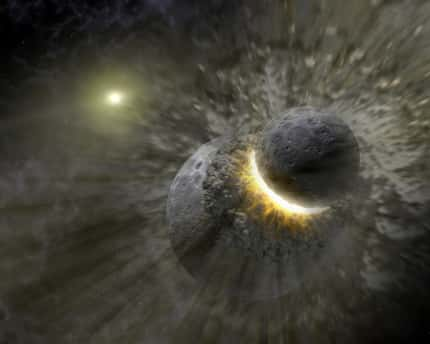

Une équipe de chercheurs vient de publier ses conclusions au sujet de l'analyse des données de Grail dans un article du Journal of Geophysical Research : Planets, éclairant d'un jour nouveau l'énigme de la différence entre les deux faces de la Lune. Ce travail conforte une hypothèse déjà présentée dans le précédent article ci-dessous que Futura avait consacré à cette énigme, à savoir que cette différence devait être le produit d'une collision entre la Lune et un corps céleste un peu plus petit il y a plus de 4 milliards d'années. Mais il ne s'agirait pas d'une lune jumelle apparue en même temps que notre satellite après la collision de la Terre avec une petite planètepetite planète de la taille de Mars, la fameuse ThéiaThéia.

Une présentation de la mission Grail. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © Nasa Jet Propulsion Laboratory

Une collision avec une planète de la taille de Cérès ?

Non ! selon les chercheurs, et cela rendrait compte des différences des abondances de certains isotopesisotopes (de potassiumpotassium, de phosphorephosphore, de terres raresterres rares et aussi avec le tungstènetungstène 182) qui ne cadraient pas avec l'hypothèse qu'une bonne partie du matériaumatériau lunaire proviendrait du manteau de la proto-Terre arraché par la collision avec Théia, cette autre petite planète proviendrait d'une autre région du Système solaire où elle s'est formée.

En effet, on sait bien et en particulier que, selon la distance au jeune SoleilSoleil, la composition chimique des poussières et des gazgaz dans le disque protoplanétairedisque protoplanétaire où sont nées les planètes n'était pas la même, malgré l'influence de la turbulenceturbulence et des mélanges de matièrematière qu'elle implique.

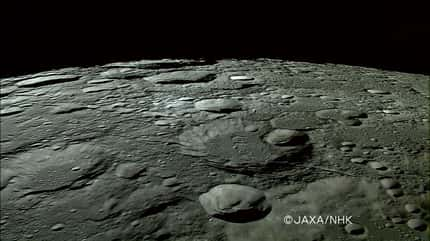

Ce nouveau scénario d'impact avec la jeune Lune, les cosmogonistes y sont arrivés en effectuant pas loin de 360 simulations sur ordinateur avec des impacteursimpacteurs de masses et de vitessesvitesses différentes. L'idée derrière tout cela était notamment de rendre compte d'une surépaisseur de 5 à 10 km de la surface cachée de la Lune par rapport à sa face visible qui viendrait du dépôt des débris de l'impact qui aurait recouvert la surface figée de l'ancien océan de magma lunaire.

Parmi les simulations, celles qui rendent compte le mieux des données gravimétriques générées par cette couche de débris font intervenir un objet dont la taille aurait été d'environ 720 à 780 km de diamètre, donc de l'ordre de grandeurordre de grandeur de CérèsCérès, arrivant avec des vitesses de 22.000 à 24.000 km/h environ.

Si cette découverte venait à être confirmée, ce ne serait pas seulement un résultat important pour comprendre l'origine de la Lune. D'autres corps célestes dans le Système solaire présentent des asymétries similaires entre deux hémisphères ; ce qui laisserait alors penser que le scénario aujourd'hui présenté s'est produit en fait plusieurs fois il y a plus de 4 milliards d'années.

La Lune aurait eu une petite soeur, nous dit sa face cachée

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco publié le 05/08/2011

Pour expliquer l'origine de la Lune, l'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'une collision de la Terre avec un corps céleste de la taille de Mars. Selon deux chercheurs de l'université de Santa Cruz, cette collision en aurait causé une autre, plus tard, entre la jeune Lune et un compagnon en orbite. Ce qui expliquerait l'aspect de la face cachée de la Lune.

Au tout début de l'HadéenHadéen, c'est-à-dire il y a plus de 4 milliards d'années, un corps céleste de la taille de Mars et baptisé du nom de Théia, serait entré en collision avec la Terre. Le noyau ferreux de Théia aurait fusionné avec celui de la Terre mais une partie du manteau terrestremanteau terrestre arraché par un impact tangentiel, mélangé avec celui de Théia, bien que porté à très haute température et formant un disque de débris, aurait fini par s'accréter pour donner la Lune. On explique de cette façon pourquoi la Lune est pauvre en eau et en éléments volatils, tout en ayant une composition isotopique qui rappelle celle du manteau de la Terre.

Les simulations numériquessimulations numériques portant sur la formation des planètes sont favorables à cette hypothèse, qui semble plus probable qu'une formation de notre satellite loin de la Terre suivie d'une capture ultérieure.

Or, selon d'autres simulations effectuées par Erik Asphaug et Martin Jutzi de l'université de Californie à Santa Cruz, d'autres événements importants se seraient aussi passés peu de temps après la formation de la Lune, à l'échelle de l'évolution du Système solaire bien sûr. Si le scénario proposé par les deux chercheurs dans un article récent de Nature (donné en lien ci-dessous) est correct, nous aurions la clé d'une énigme remontant aux observations de la sonde soviétique Luna 3 en 1959. Les images qu'elle a fournies montraient en effet un contrastecontraste frappant entre l'aspect de la face cachée de la Lune et sa face visible, difficile à expliquer.

Plusieurs hypothèses ont été proposées depuis lors. La dernière repose sur l'idée, soutenue par les simulations numériques, que la Lune n'aurait pas été le seul corps à s'accréter au voisinage de la Terre.

Une deuxième Lune pour la Terre

De même qu'il existe un astéroïdeastéroïde que l'on peut qualifier de troyen à l'un des points de Lagrangepoints de Lagrange du système Terre-Soleil, un petit corps possédant environ 3 % de la masse de la Lune se serait formé à partir des matériaux communs à la Terre et Théia à l'emplacement d'un point de Lagrange du système Terre-Lune.

Malgré tout instable, l'orbite troyenne de ce petit corps l'aurait amené à entrer en collision au bout de 100 millions d'années avec la face cachée actuelle de la Lune. La collision aurait été « douce », à seulement 8.600 km/h. En conséquence de quoi, le petit corps céleste se serait écrasé en se déformant en prenant un peu l'aspect d'une crêpe, recouvrant un hémisphère lunaire. Ce serait là l'origine de la quasi-absence de mer lunaire sur la face cachée de la Lune ainsi que sa topographie plus élevée.

Un moyen de tester cette théorie dans les prochaines années existe peut-être. En septembre, une mission de la NasaNasa baptisée Grail devrait partir en direction de Lune. Son but est de faire des mesures gravimétriques fines de notre satellite. En résolvant ce qu'on appelle en géophysique un problème inverse, les planétologues peuvent déduire de la connaissance du champ de gravitationgravitation de la Lune un certain nombre de caractéristiques de sa croûtecroûte et de son manteau. Il est possible que l'on découvre qu'elles sont exactement ce à quoi on devait s'attendre dans le scénario de Jutzi et Asphaug.

Nous saurions alors qu'au moins deux lunes étaient en orbite autour de la Terre à un moment de son histoire.

Ce qu’il faut

retenir

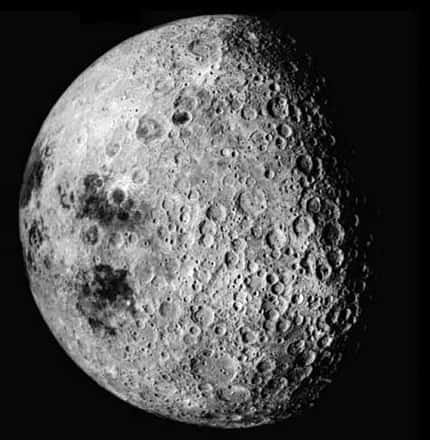

- Découverte pour la première fois en 1959 par la mission russe Lunik (Luna) 3, la face cachée de la Lune est bien différente de sa face visible.

- L'épaisseur de la croûte y est plus importante et l'on ne trouve pas de grands bassins à l'instar des grandes mers lunaires.

- Ces différences s'expliqueraient par une collision avec une petite planète il y a plus de 4 milliards d'années.

- Les débris de l'impact auraient recouvert la face cachée. Certains expliqueraient les anomalies isotopiques des roches lunaires des missions Apollo, peu compatibles avec le scénario de la formation initiale de la Lune faisant intervenir une collision géante entre la Terre et la fameuse Théia.