Le disque de poussières autour de BêtaBêta Pictoris a été l'un des premiers détectés autour d'une étoile, dans les années 1980. On sait qu'une exoplanète s'y trouve. Mais selon les observations d'Herschel, il y aurait aussi des comètes dont les poussières contiendraient des minérauxminéraux très similaires à ceux trouvés dans certaines comètes du Système solaire.

Le 25 janvier 1983, le satellite Iras, pour Infrared Astronomical Satellite (satellite astronomique infrarouge), partait en direction des étoiles pour une mission qui allait durer environ 10 mois. Il préfigurait d'autres télescopestélescopes en orbiteorbite capables d'observer dans l'infrarouge, comme Spitzer et Herschel.

En tournant son regard en direction de la constellationconstellation du Peintre pour observer une étoile 1,75 fois plus massive que le SoleilSoleil, nommée Bêta Pictoris et âgée de seulement 12 millions d'années, il découvrit qu'elle semblait être entourée d'un disque de poussières. Situé à 63 années-lumièreannées-lumière de notre étoile, ce disque de débris montrait probablement ce à quoi ressemblait le Système solaire durant sa formation.

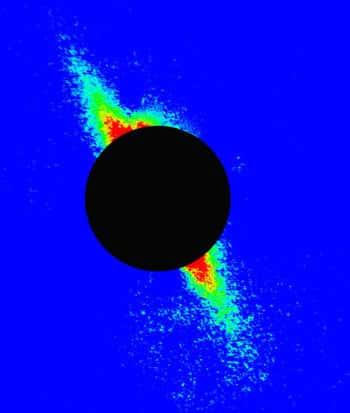

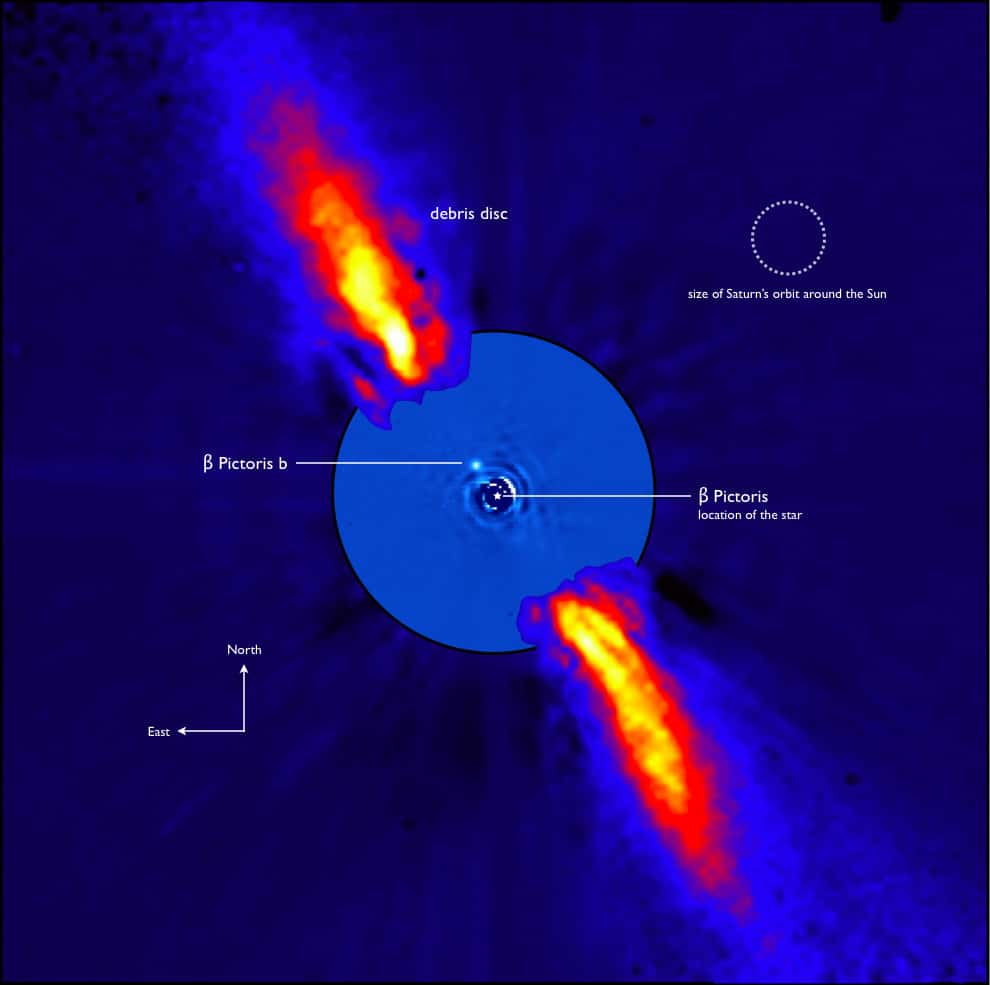

Le disque autour de Bêta Pictoris fut par la suite le premier du genre à être observé dans le visible. Composé de poussières résultant des collisions entre des petits corps célestes (comme des embryonsembryons planétaires et des astéroïdesastéroïdes), il contient également une géante gazeusegéante gazeuse, Bêta Pictoris b. C'est l'une des plus de 700 exoplanètes connues à ce jour.

On voit sur cette photo composite, prise dans l'infrarouge proche, le système de Bêta Pictoris. Le disque de débris est bien visible ainsi que l'exoplanète Bêta Pictoris b. En haut à droite se trouve la comparaison avec la taille de l'orbite de Saturne. © ESO/A-M. Lagrange et al.

Bêta Pictoris fait toujours l'objet de multiples études et l'une des dernières en date a conduit à une publication dans Nature. Un groupe d'astrophysiciensastrophysiciens y annonce que des observations faites avec les instruments de Herschel ont permis de préciser la composition des poussières se trouvant à des distances comprises entre 15 et 45 unités astronomiquesunités astronomiques (UA) de Bêta Pictoris, là ou les températures sont de l'ordre de -190 ºC. Les chercheurs se sont particulièrement intéressés à la composition d'un minéralminéral bien connu sur Terre, l'olivine.

Des olivines typiques des comètes solaires

Ce silicatesilicate peut exister sous plusieurs formes, dont certaines sont riches en ferfer, comme la fayalitefayalite, ou en magnésiummagnésium, comme la forstérite. Les cristaux d'olivineolivine riche en fer se retrouvent par exemple dans des météoritesmétéorites provenant de grands astéroïdes. Un des exemples les plus célèbres est celui des olivines noyées dans une matrice de fer et de nickelnickel contenues dans des pallasitespallasites. Dans le cas des olivines riches en magnésium, on sait que dans le Système solaire, elles sont typiques des poussières contenues dans des corps glacés primitifs, en particulier les comètes.

Les mesures d'Herschel ont révélé qu'environ 4 % de la massemasse totale des cristaux composant la poussière de la région du disque où ont été faites les observations, était constituée d'olivines riches en magnésium. Il s'agit donc probablement de produits de collisions entre comètes. Plus surprenant, ces olivines sont très similaires à celles détectées dans les poussières de deux comètes du Système solaire : 17P/Holmes et 73P/Schwassmann-Wachmann 3.

Une découverte doublement intéressante. Tout d'abord parce qu'elle nous montre que des comètes similaires à celles du Système solaire se sont formées dans un autre système planétaire. Ensuite, elle nous renseigne sur les processus de formation des systèmes planétaires. En effet, ces olivines doivent normalement se former à environ 10 UA de Bêta Pictoris. Là, comme pour le Système solaire, des processus de mélanges dans le disque protoplanétaire ont transporté ces olivines à de plus grandes distances. Ces observations servent donc de tests pour notre compréhension de la formation et de l'évolution des jeunes disques protoplanétairesdisques protoplanétaires.