au sommaire

- À lire aussi

Le comportement des gaz a commencé à être bien compris du point de vue théorique à partir des travaux de Maxwell et surtout de Ludwig Boltzmann à la fin du XIXième siècle. En remarquant l'analogieanalogie entre la courbe des vitesses des particules d'un gaz et celui de l'intensité spectrale de la lumière d'un corps noir, on pouvait deviner vers 1900 que la lumière elle-même était composée de particules. Albert EinsteinEinstein arriva aussi à cette conclusion en 1905, et surtout en 1917, en jetant les bases de la théorie des quanta, plus précisément des photons.

Il y avait pourtant un problème... En utilisant les règles de la mécanique statistique de Gibbs, généralisant la théorie cinétique de Boltzmann, il était impossible de retrouver la formule du corps noir à partir de particules de lumière obéissant à des lois de probabilité identiques à celle des atomesatomes, telles qu'on les comprenait à l'époque. C'est Satyendra Nath Bose qui le premier comprit clairement l'origine du problème et en trouva la solution, qu'il communiqua à Albert Einstein. Celui-ci en réalisa tout de suite l'importance et le généralisa.

Dans l'article qu'il a publié, Albert Einstein laissait entendre qu'un gaz de particules matérielles obéissant aux règles statistiques de Bose devait partager des points communs avec les ondes lumineuses. Ce faisant, il anticipait la théorie des ondes de matièrematière de Louis de BroglieLouis de Broglie, lequel fut lui-même très influencé par les travaux d'Einstein sur la théorie des quanta.

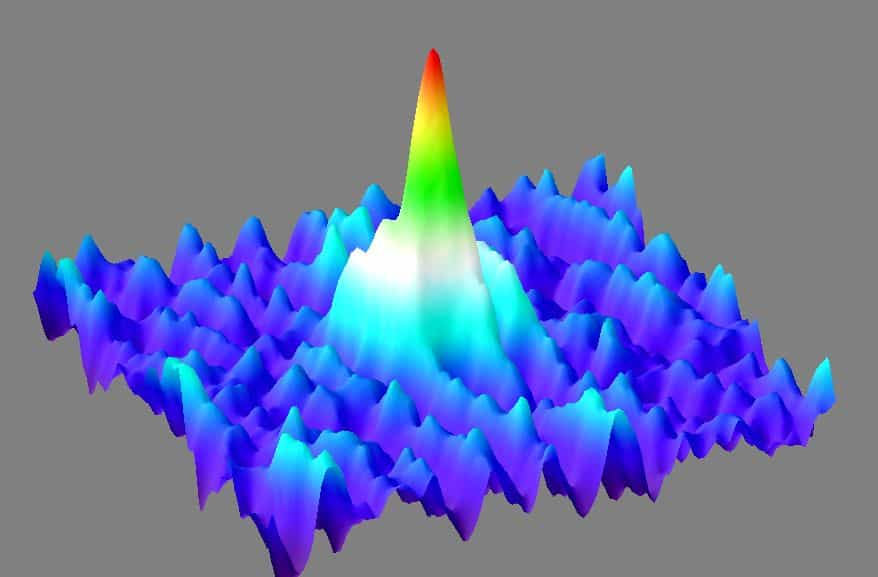

Une conséquence des calculs d'Einstein est qu'un gaz de particules, celles que l'on appelle de nos jour des bosonsbosons (comme les photons et les atomes d'héliumhélium 4), lorsqu'il est suffisamment refroidi, change de phase pour se comporter comme un ensemble de particules aux mouvementsmouvements tellement coordonnés qu'elles ne constituent plus en quelque sorte qu'un seul objet. Ces condensats de Bose-Einstein peuvent alors manifester à l'échelle macroscopique certaines des particularités du monde quantique.

La superfluiditésuperfluidité de l'hélium 4 découverte en 1938 fut pendant un temps expliquée par ce phénomène de condensation de Bose-Einsteincondensation de Bose-Einstein. En réalité, il en est une forme un peu spéciale et pas exactement décrite par la théorie initiale d'Einstein. En effet, les atomes d'hélium 4 restent fortement couplés et il a fallu attendre 1995 pour que d'authentiques condensats de Bose-Einstein soient réalisés par Eric Cornell et Carl Wieman, avec environ 2.000 atomes de rubidiumrubidium 87. Indépendamment d'eux et quatre mois plus tard, Wolfgang Ketterle obtenait un résultat similaire mais avec du sodiumsodium 23 et des centaines de fois plus d'atomes. Les trois hommes décrocheront le prix Nobel de physiquephysique en 2001.

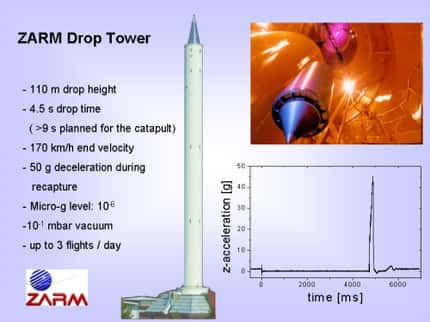

Aujourd'hui, un groupe de chercheurs allemands du Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) et membres de l'Université Leibniz à Hannovre vient à son tour d'obtenir des condensats de Bose-Einstein en refroidissant dans un piège magnéto-optique des atomes de calciumcalcium à 200 nanokelvins, ce qui n'avait jamais été réalisé. Surtout, les atomes de calcium ont ceci de particulier que lorsqu'on cherche à exciter ses niveaux d'énergiesénergies dans un condensat, les transitions sont un million de fois plus fines que celles d'autres condensats d'atomes ultra-froids. Il en résulte que des mesures très précises d'effets particulièrement faibles deviennent possibles.

C'est très intéressant pour les physiciensphysiciens partant à la recherche de généralisations de la théorie de la relativité d’Einstein. Ou simplement pour faire des mesures délicates concernant le champ de gravitationgravitation de la Terre pour diverses questions de géophysique.