au sommaire

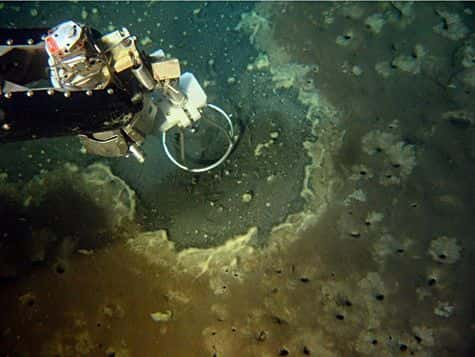

Prélèvement de gaz en 2007 par une équipe du Nautile. Crédit CNRS

Des campagnes de plongée effectuées dans les années 1980 au large du Japon avaient déjà montré que des émissionsémissions de fluides étaient généralement associées aux failles sous-marines et que des dégazages au niveau du plancherplancher océanique peuvent accompagner, ou même précéder les séismes. Plusieurs témoignages visuels attestaient déjà de cet indice, et peu à peu, les scientifiques accumulent les données sur la circulation des fluides dans le substratum, la base sur laquelle reposent les formations géologiques ou les alluvions.

Ces mouvementsmouvements sont largement pris en compte dans divers processus, comme les transferts de gazgaz (méthane, hydrogènehydrogène...), la formation de métauxmétaux rares ou encore pour la genèse des secousses sismiques.

La campagne MarNaut, conduite par le professeur Pierre Henry à bord de l'Atalante en juin 2007, apporte de nouveaux éclaircissements sur le rapport existant entre les sorties de fluides et l'activité sismique de la faille sous-marine située au sud d'Istanbul, dans la mer de Marmara. Pour cette étude, le chercheur a eu l'idée d'utiliser un sonarsonar de pêche, d'usage très courant, conçu pour détecter l'écho sonore diffusé par la vessievessie natatoire des poissons.

Un sonar de pêche aux perspectives étonnantes

Cet instrument a permis de repérer des échos similaires à ceux produits par des bancs de poissons, alignés selon l'orientation des failles sous-marines. Afin d'écarter toute possibilité de confusion, les zones indiquées ont été explorées par le sous-marin Nautile. L'observation visuelle a confirmé que le phénomène était bien provoqué par des bulles de gaz s'échappant par une multitude de petits conduits émergeant au travers de sédimentssédiments de couleurcouleur noire, caractéristique de la présence de méthane.

Exception confirmant la règle, la seule faille où aucune émission de bulles n'a été observée se situe au large d'Istanbul, à moins de 20 kilomètres du rivage. Or il s'agit de la plus dangereuse d'entre toutes, dont le dernier mouvement remonte à l'année 1766. L'absence de dégazage s'explique vraisemblablement par le colmatage des fissures par les sédiments. Il ne fait aucun doute que ces gaz seront expulsés lors du prochain séisme, le tout étant de savoir si cela se produira avant la rupture. Il s'agirait alors d'un bon indice pour la prévision de certains tremblements de terretremblements de terre.

Bientôt une surveillance permanente

Même si, aujourd'hui, la relation entre le dégazage observé et les activités sismiques n'est pas encore complètement expliquée, son étude pourrait conduire à une meilleure compréhension du mouvement de l'écorce terrestre et surtout de la prévision des séismes.

L'activité sismique obéit en effet à une règle simple. Les contraintes s'accumulent progressivement le long des failles, jusqu'à atteindre un point de rupture. Lorsque les tensions cèdent, les massesmasses en présence se réorganisent en émettant une onde de choc qui se propage vers la surface : c'est le tremblement de terre. Puis les contraintes s'accumulent de nouveau et le cycle recommence. Il s'agit à présent de confirmer l'hypothèse selon laquelle les propriétés des fluides, donc des gaz circulant dans les zones de failles, se modifient tout au long de ce cycle. L'observation en continu de ce phénomène pourrait montrer dans quelle mesure les émissions de gaz peuvent précéder les séismes.

Pour répondre à cet objectif, l'Ifremer met actuellement au point des observatoires sous-marins multidisciplinaires permanents, dont les premiers prototypes seront immergés en 2009 en mer de Marmara. L'opération sera réalisée par une équipe conjointe INSU-CNRS et Ifremer, avec le soutien de la Commission Européenne et dans le cadre du réseau Esonet (European Seafloor Observatory Network).

Ces stations automatiques seront équipées de nombreux capteurscapteurs, entre autres des sismomètressismomètres et des sonars pour détecter les bulles de gaz.