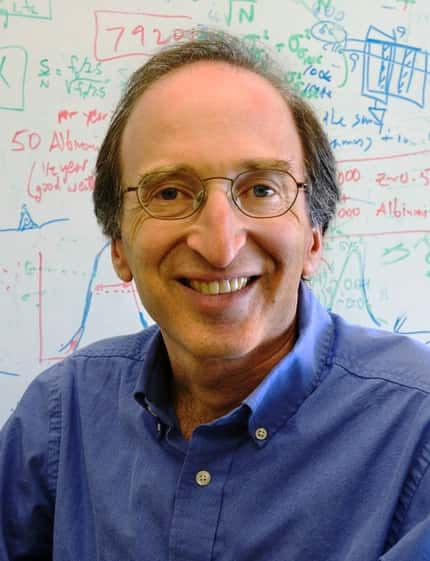

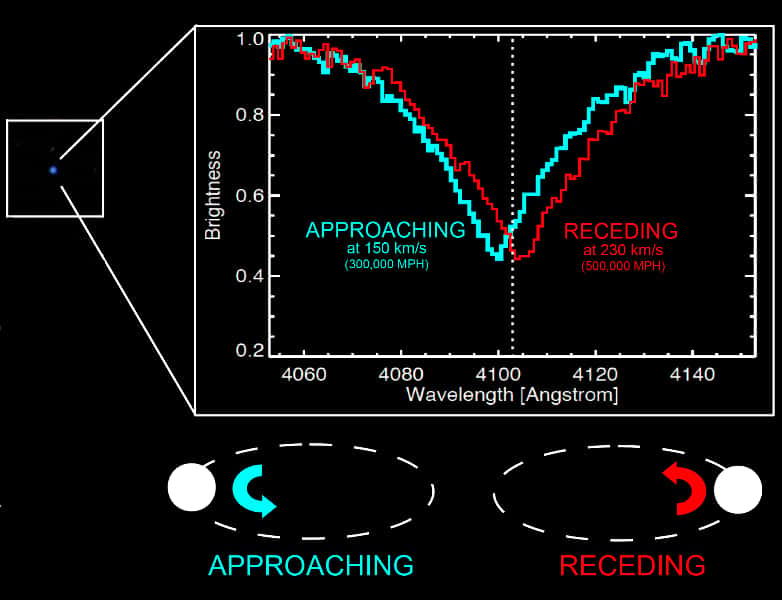

Par effet Doppler, une raie spectrale associée à une naine blanche, en orbite autour d'une autre étoile moins brillante, se trouve décalée alternativement vers le bleu (en s'approchant de nous : approching) et vers le rouge (en s'éloignant de nous : receding). © Carles Badenes SDSS-III team

C'est l'utilisation des supernovaesupernovae SNSN Ia en tant qu'indicateur de distance qui a permis à Saul Perlmutter et ses collègues de découvrir l'expansion accélérée récente de l'univers observable. Derrière cette expansion se trouve très probablement l'énigmatique énergie noire. Mais pour faire toute la lumière sur la nature de cette énergie, il faut disposer de mesures précises et donc vérifier à quel point la luminositéluminosité d'une SN Ia varie d'une explosion à une autre.

On s'accorde à penser que ces variations ne sont pas très grandes, comme ce serait le cas avec des SN II. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'utiliser des SN Ia. Toutefois, depuis quelques années, les doutes s'accumulent quant à la théorie qui veut que ces supernovae soient causées par l'explosion d'une unique naine blanche accrétant de la matière provenant d'une étoileétoile formant avec elle un système binairesystème binaire. L'explosion thermonucléaire entraînant la disparition complète de la naine blanche ne se produirait donc pas toujours lorsque la massemasse de la naine blanche atteint la limite de Chandrasekharlimite de Chandrasekhar, après avoir arraché par ses forces de maréeforces de marée de la matière à son étoile compagne.

Il pourrait arriver qu'une SN Ia soit le produit de la collision de deux naines blanches formant une étoile binaire. De l'énergie pouvant être dissipée sous forme d'ondes gravitationnellesondes gravitationnelles, ces étoiles finiraient par se rapprocher l'une de l'autre au point de se heurter violemment, déclenchant là aussi une explosion thermonucléaire.

Une image de synthèse extraite de la représentation d'une collision de deux naines blanches. On a représenté ici les ondes gravitationnelles faisant osciller le tissu de l'espace-temps comme des vagues sur l'eau, juste avant la collision des deux astres compacts. © GSFC/D.Berry

Quel scénario est le bon ? Peut-être le sont-ils tous les deux mais il serait important de connaître le plus fréquemment réalisé. Les SN Ia resteraient dans tous les cas d'assez bons indicateurs de distance et il ne serait nullement question de remettre en cause la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers observable.

Un groupe d'astrophysiciensastrophysiciens vient d'apporter une pièce de plus au débat en publiant un article sur arxiv.

Les naines blanches binaires dans la Voie lactée

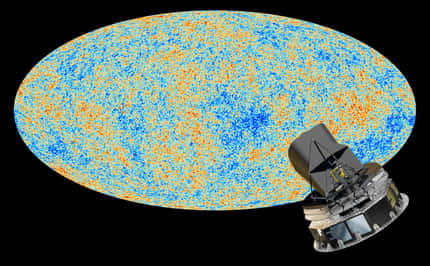

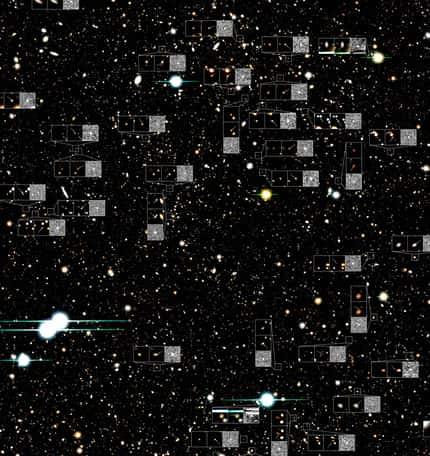

Ils ont eu l'idée d'extraire une information bien cachée dans les spectresspectres des étoiles situées dans un rayon d'environ 1.000 années-lumièreannées-lumière. Ces spectres, obtenus initialement pour de toutes autres raisons que la chasse aux naines blanches binaires par les astronomesastronomes du Sloan DigitalDigital Sky Survey (SDSS), permettaient néanmoins, à l'aide de l'effet Dopplereffet Doppler, de déterminer si les étoiles observées étaient bel et bien de telles binaires. Sur un échantillon de 4.000 étoiles, 15 se sont révélées être des couples de naines blanches. L'échantillonnageéchantillonnage ainsi réalisé a permis d'estimer le nombre de ces étoiles binaires particulières dans la Voie lactéeVoie lactée, et donc dans d'autres galaxies spirales comme la nôtre.

Connaissant les caractéristiques de ces étoiles doubles compactes, des calculs sur ordinateurordinateur pouvaient être menés pour déterminer le délai menant à d'inévitables collisions entre ces étoiles. Inévitables, car selon les équationséquations de la relativité généralerelativité générale, à l'instar des pulsars binaires détectés, les deux naines blanches vont voir leur distance diminuer au cours du temps à cause de l'énergie qu'elles perdent sous forme d'ondes gravitationnelles. Après une série d'orbitesorbites en spirale, la catastrophe se produira sans recours possible et une SN Ia illuminera l'univers temporairement, visible à des milliards d'années-lumière.

Le taux de collision obtenu s'est révélé très proche de celui observé. Si d'autres travaux continuent en ce sens, il faudra en conclure que les SN Ia sont en effet le résultat, en général, de collisions de naines blanches.