Le miroir primaire de 8,20 mètres d’un des quatre instruments du VLT (ici UT2). Crédit ESO

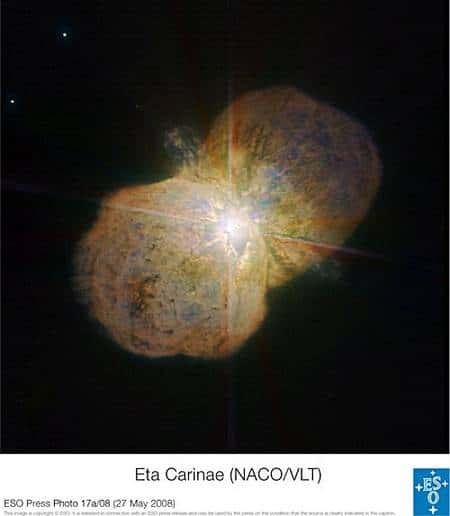

Lors de ses premiers essais avec une caméra expérimentale le premier télescope UT1 baptisé Antu (mot mapuche signifiant Soleil) visait Eta Carinae, ou Eta de la Carène, la plus brillante étoile connue de notre galaxie. Située à 7.500 années-lumière et aussi lumineuse qu'un million de soleils, elle constitue l'exemple le plus proche d'une variable bleue, ultime phase avant qu'elle se transforme en supernovasupernova.

Eta Carinae est entourée d'un nuagenuage de gazgaz bipolaire en expansion présentant l'aspect d'un petit homme, d'où son nom d'Homunculus (petit homme en latin), résultant vraisemblablement d'une explosion observée depuis la Terre en 1843.

Il y a dix ans, les images obtenues avaient surpris les astronomesastronomes par leur qualité et leur précision et illustrait parfaitement les capacités en lumière visible et infrarougeinfrarouge de l'instrument vedette de la Communauté européenne ainsi que de l'emplacement idéal sur le mont Paranal, au Chili. La résolutionrésolution atteinte était alors de 0,38 seconde d'arcseconde d'arc, une valeur exceptionnelle pour l'époque.

Les nouvelles images obtenues d'Eta Carinae présentent aujourd'hui un pouvoir de résolution augmenté d'un facteur 6 à 7, atteignant 0,05 seconde d'arc, ce qui permettrait de lire un livre à 10 kilomètres. Elles ont été obtenues au moyen du télescope numéro 4 (UT4), nommé Yepun (VénusVénus), équipé du dispositif d'optique adaptative Naco monté au foyerfoyer Nasmyth B corrigeant en temps réel l'agitation atmosphérique.

Si on observe l'image, la puissance de l'optique adaptative est frappante. Selon les dires des astronomes, c'est comme si l'on avait lancé le 8,20 mètres dans l'espace !

Un bébé nébuleuse de 100 années-lumière de diamètre

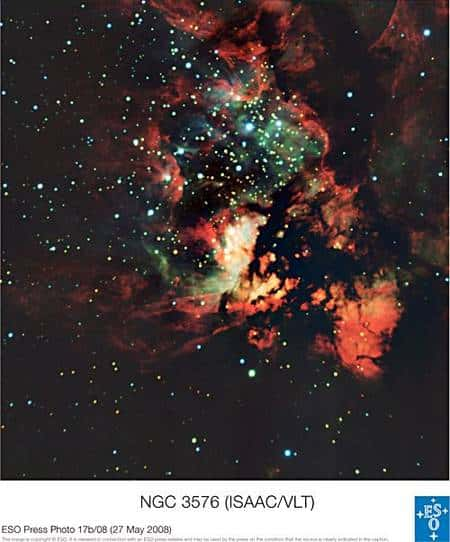

Un deuxième document montre NGCNGC 3576, une autre nébuleusenébuleuse située à 9.000 années-lumière. D'un diamètre approximatif de 100 années-lumière, soit 25 fois la distance séparant le Soleil des plus proches étoiles, cette structure est une vaste région où stagnent une massemasse de gaz, siège de la formation de jeunes étoiles.

Les rayonnements intenses ainsi que la pression de radiationpression de radiation des étoiles massives qu'elle renferme déchirent en permanence ces nuages de gaz, faisant apparaître des formes aussi tourmentées que spectaculaires. Les astronomes attribuent à cette nébuleuse un âge de seulement 1,5 million d'années, autrement dit elle est plus jeune que l'espèceespèce humaine, une chiquenaude à l'échelle cosmique.

Récemment, des astronomes de l'université de Cologne (Allemagne) ont étudié NGC 3576 au moyen de UT1 (Antu) associé à l'instrument Isaac, un imageur spectroscopique travaillant dans le proche infrarouge monté au Foyer Nasmyth B afin de déterminer la proportion d'étoiles entraînant un disque protoplanétairedisque protoplanétaire. Ils souhaitent ainsi estimer la duréedurée d'existence de ces formations et mieux comprendre les processus de formation des planètes.