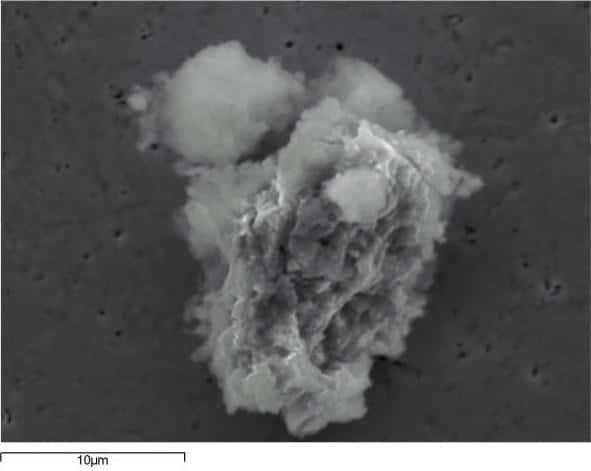

Une photo au microscope de la yellow stuff. © Guillermo Muñoz et Virginia Souza-Egipsy (CAB)/SINC

- Partez en quête de vie extraterrestre sur Futura-Sciences

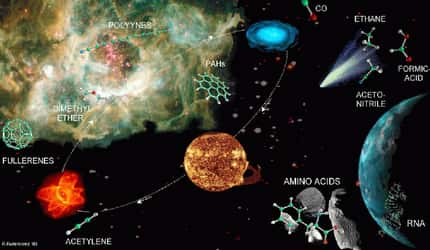

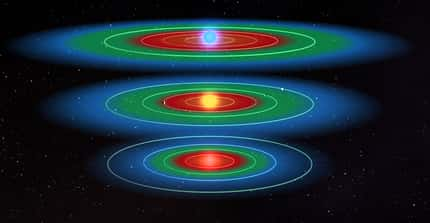

On est désormais bien loin de la conception faisant des conditions cosmochimiques de l'apparition de la vie et de planètes extrasolaireplanètes extrasolaire des raretés, tout juste autorisées par les lois de la physique et de la chimie. Bien au contraire, ces processus semblent inévitables dans l'univers observable. En témoignent les abondances de molécules organiques interstellaires, l'existence d'exoplanètes et la présence de disques protoplanétaires observés par des télescopestélescopes en orbiteorbite comme HubbleHubble, SpitzerSpitzer ou CorotCorot.

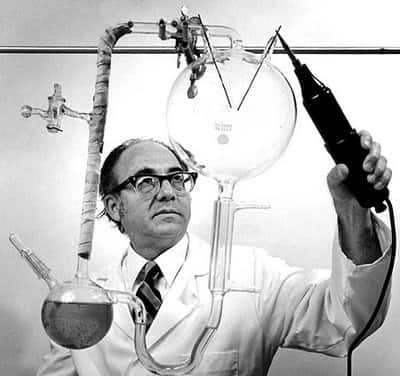

Cette révolution dans notre façon d'envisager l'apparition de la vie dans le cosmoscosmos a de multiples sources et l'une d'entre elles vient des travaux pionniers du chimiste Stanley Miller. Il n'avait que 23 ans en 1953 lorsqu'il entreprit une thèse sous la direction du prix Nobel de chimie Harold Urey et réalisa une expérience destinée à tester des idées sur l'apparition de la vie terrestre proposées une trentaine d'années auparavant et découlant des spéculations de Charles DarwinCharles Darwin.

Dès le XIXe siècle, Darwin avait en effet émis une hypothèse sur l'origine de la vie dans une lettre en ces termes : « Il est souvent affirmé que les conditions permettant la première production d'un être vivant sont tout aussi bien réunies actuellement qu'elles ne l'ont jamais été dans le passé.. Mais si (et oh !, quel grand si) nous pouvions concevoir, dans quelque petite mare chaude, en présence de toutes sortes de sels d'ammoniacammoniac et d'acideacide phosphorique, de lumièrelumière, de chaleurchaleur, d'électricité, etc., qu'un composé de protéineprotéine fût chimiquement formé, prêt à subir des changements encore plus complexes, aujourd'hui une telle matièrematière serait instantanément dévorée ou absorbée, ce qui n'aurait pas été le cas avant l'apparition des créatures vivantes ». Il s'opposait à l'argument avancé pour réfuter une apparition spontanée de la vie, impliquant que le processus, s'il était vrai, devait être observable aujourd'hui. Cette idée devait inspirer par la suite bon nombre de biologistes et de chimistes dans les décennies qui suivirent.

Le biochimiste russe Alexander Oparine, à l'origine d'une hypothèse sur la formation des premières molécules organiques sur Terre, parle (en russe, traduit ensuite par son interlocuteur) de la possibilité, dans un avenir pas très éloigné, de synthétiser la matière vivante, en choisissant judicieusement les différentes étapes à suivre. © Ina

C'est ainsi que dans les années 1920 le biochimistebiochimiste russe Alexander Oparine et le biologiste anglais John Burton Haldane vont reprendre l'hypothèse de Darwin en remplaçant sa petite mare chaude par les mers et les océans de la Terre primitive, enrichis en molécules prébiotiquesprébiotiques par des réactions dans l'atmosphèreatmosphère initiale de la Terre, supposée différente de notre atmosphère actuelle. Pour le jeune Stanley Miller, il s'agissait donc, pour savoir si Oparine et Haldane pouvaient avoir raison, de reconstituer un mélange de gazgaz que l'on supposait présent dans l'atmosphère de la Terre primitive et de le soumettre à des décharges électriques, comme à l'occasion d'oragesorages, ainsi qu'à un rayonnement UVUV similaire à celui du jeune SoleilSoleil.

Stanley Miller jeune dans son laboratoire vers 1953. © Dept. of Chemistry & Biochemistry, University of California, San Diego

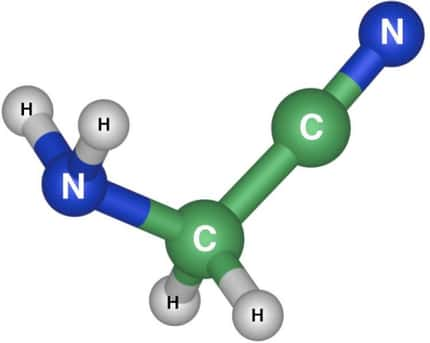

Une signature dans l'infrarouge

À partir d'un simple mélange d'hydrogènehydrogène, de méthane, d'ammoniac et de vapeur d'eau, Miller constata au bout de quelques jours la formation d'un dépôt sombre sur les parois du ballonballon empli d'eau censé représenter l'océan terrestre. L'analyse montra qu'il contenait non seulement du formaldéhydeformaldéhyde et de l'acide cyanhydriqueacide cyanhydrique (deux molécules qui jouent des rôles clés dans la synthèse de molécules organiques d'intérêt biologique) mais aussi de petites quantités d'acides aminésacides aminés, dont de la glycineglycine.

On sait aujourd'hui que l'atmosphère de la Terre ne ressemblait pas à celle de l'expérience de Millerexpérience de Miller, mais ces résultats jouèrent le rôle d'un détonateur pour les recherches sur l'apparition de la vie. En ce début de XXIe siècle, le domaine de la chimie prébiotique est assez développé mais tout reste encore à apprendre...

Stanley Miller, plus âgé, faisant une démonstration de sa célèbre expérience. © universe-review

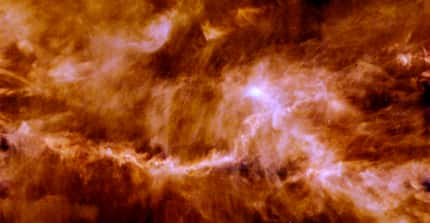

Une des surprises venues de l'astrophysiqueastrophysique est que la chimie prébiotique peut se dérouler dans l'espace. Longtemps, les scientifiques ont pensé que seule la surface de planètes pouvait engendrer les molécules prébiotiques à partir desquelles se forment les protéines et l'ADNADN. Mais les observations ont démontré qu'elles existent en abondance dans les nuagesnuages moléculaires poussiéreux. Une chimie très active semble opérer en particulier dans les manteaux de glace entourant les poussières carbonées et silicatées sous l'influence du rayonnement UV intense des jeunes étoilesétoiles.

Dans le cadre de travaux en laboratoire des cosmochimistes, on a tenté de reproduire l'analogue de l'expérience de Miller mais cette fois dans les conditions de ces nuages.

En particulier, le Français Emmanuel Dartois de l'Institut d'astrophysique spatiale (IAS) et son collègue Guillermo M. Muñoz Caro ont mélangé divers gaz à très basses pressionpression et température (- 263ºC) puis ont soumis la glace ainsi formée à de la lumière ultraviolette. Comme leurs prédécesseurs l'avaient déjà constaté, un composé riche en molécules organiques complexes s'est alors formé. D'un aspect jaunâtre, et baptisé yellow stuff, il contient des acides aminés. La nouveauté est que les chercheurs ont réussi à déterminer une signature spectrale de ce composé, bien particulière et située dans l'infrarougeinfrarouge moyen. Elle se présente sous la forme d'une bande d'absorptionabsorption vers 3,4 micronsmicrons avec deux pics caractéristiques.

On peut donc désormais partir à la recherche de ce yellow stuff dans les nébuleusesnébuleuses protoplanétaires et dans les comètescomètes du Système solaireSystème solaire. Peut-être la sonde Rosetta en détectera-t-elle en 2014 lors de son survolsurvol de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Mise à jour : novembre 2012