Le radiotélescope d'Arecibo. © University of texas austin

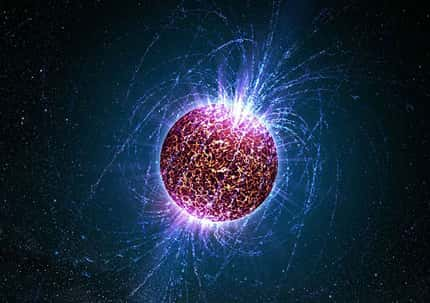

Les étoiles à neutrons sont des objets fascinants dont l'existence a été prédite en 1933 par Zwicky et Baade et dont la première description théorique détaillée a été donnée en 1939 par Oppenheimer et Volkkoff. Point final de l'évolution de certaines étoiles, un tel astre présente un diamètre de quelques dizaines de kilomètres tout au plus et ressemble à un gigantesque noyau d'atome.

Tout est extrême dans ces objets, à commencer par la densité, le champ de gravitation et le champ magnétique. Presque toute la physiquephysique est nécessaire pour comprendre les propriétés d'une étoile à neutrons, la relativité généralerelativité générale bien sûr mais aussi la magnétohydrodynamique, la théorie de la superfluiditésuperfluidité et celle de la supraconductivitésupraconductivité.

Ce sont aussi de formidables laboratoires de physique nucléaire et de physique des particules élémentairesphysique des particules élémentaires. En effet, les conditions de pressionspressions et de températures qui règnent en leur centre sont telles que l'on pense que la formation d'un plasma de quarks et de gluons libres y est sans doute possible, et peut-être même l'apparition de ce qu'on appelle la matièrematière étrange. En tous cas, les propriétés des étoiles à neutrons, à commencer par leur massemasse, posent des contraintes sur l'équationéquation d'état de la matièreétat de la matière nucléaire. Cette équation est l'analogue de celle bien connue de Van der Walls pour un gazgaz réel sauf qu'ici ce sont les nucléonsnucléons échangeant des mésonsmésons qui sont considérés, au lieu des atomes et des moléculesmolécules d'un gaz.

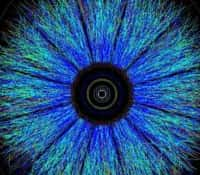

Schéma de la structure possible de l'intérieur d'une étoile à neutrons. © Coleman Miller.

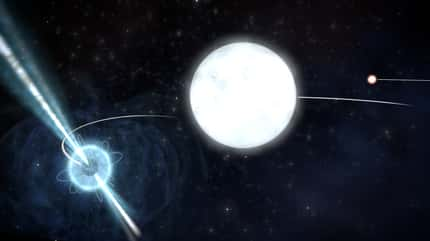

Il a fallu attendre la découverte des pulsarspulsars en 1967 par Jocelyn Bell et leur interprétation en tant qu'étoiles à neutrons en 1971 par Giacconi pour que ces objets soient acceptés par la communauté des astrophysiciensastrophysiciens. On connaît maintenant beaucoup de pulsars et l'un d'entre eux, membre d'un système binairesystème binaire, est célèbre. Il s'agit de PSR B1913+16, découvert grâce au radiotélescoperadiotélescope d'Arecibo qui a permis à Hulse et Taylor, à partir de 1974, d'accumuler suffisamment de données pour démontrer l'existence des ondes gravitationnellesondes gravitationnelles.

Une étoile à neutrons presque à la limite de la masse possible ?

C'est toujours avec l'aide du radiotélescope d'Areciboradiotélescope d'Arecibo que Paulo Freire et ses collègues ont fait récemment la découverte de pulsars dont la masse dépasse probablement 1,7 masse solaire et atteindrait même 2,7 pour l'un d'entre eux. C'est une surprise, car si la masse maximale d'une étoile à neutrons est de l'ordre de 2 à 3 masses solaires environ, la plupart des étoiles à neutrons découvertes jusqu'à présent ont une masse très proche de celle de Chandrasekhar, c'est-à-dire 1,44 masse solaire.

Cela a plusieurs conséquences importantes. D'abord, l'une des formes possibles de l'équation d'état de la matière nucléaire, la forme dite douce, semble désormais presque exclue. Enfin, si des étoiles à neutrons peuvent exister sur un plus large intervalle de valeur de masse que ne le laissaient supposer les observations, alors il doit en exister un peu plus qu'on ne le pense. Mais on doit alors s'attendre à trouver un peu moins de trous noirstrous noirs d'origine stellaire.