K2-141b est une planète rocheuse en rotation synchrone tellement proche de son étoile qu'elle doit avoir un océan de magma sur la face diurne. Des simulations prédisent l'occurrence à sa surface de l'équivalent du cycle de l'eau pour les océans sur Terre... mais avec évaporation et pluies de matériaux rocheux.

au sommaire

- Une superterre vestige d'une mini-Neptune ?

- L'équivalent du cycle de l'eau mais avec du magma ?

- Il pleut du fer en fusion sur l'exoplanète infernale Wasp-76b

- Une Jupiter chaude en rotation synchrone

- Il pleut du fer sur la face sombre

- Des averses de pierres sur l'exoplanète Corot-7b ?

- Comme une tour de distillation de pétrole brut

- À lire aussi

Il y a environ 4,5 milliards d'années, la collision supposée entre la Terre et Théia, une planète de la taille de la Lune, a dû produire un océan global de magmamagma de plusieurs milliers de kilomètres de profondeur. Juste avant sa naissance et après sa solidification, l'intense bombardement météoritique de l'HadéenHadéen a de toute façon dû produire des océans locaux, assez profonds également. On peut se faire une faible idée de ce à quoi devaient ressembler ces océans en observant des lacs de lavelave sur la Terre de nos jours. On peut également les étudier autrement que par de savantes modélisations chimique et physique faisant intervenir la loi et les mathématiques de la chaleurchaleur découvertes par Fourier.

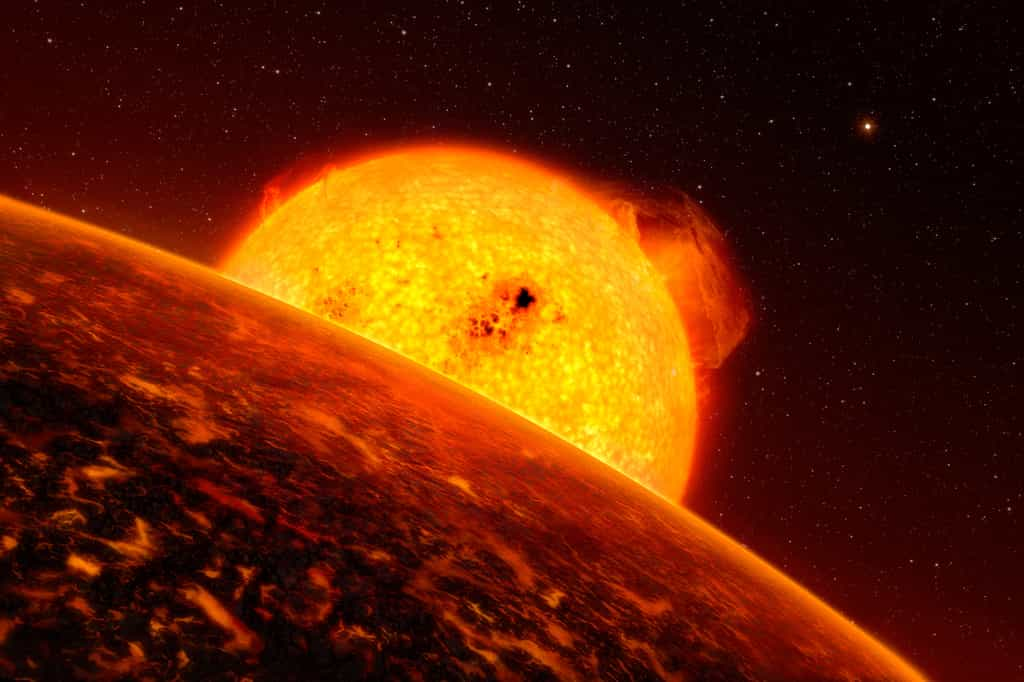

Comment ? Tout simplement grâce à certaines exoplanètesexoplanètes comme dans le cas de CorotCorot-7b. Futura avait parlé - dans un des précédents articles ci-dessous - de cette planète rocheuse cinq fois plus massive que la Terre et d'un diamètre presque du double, tournant à seulement 2,5 millions de kilomètres de son étoileétoile hôte, une naine orangenaine orange.

On peut se servir également aujourd'hui de l'exoplanète K2K2-141b, également découverte autour d'une naine orange et également dans un état de rotation synchronesynchrone autour de cette étoile comme dans le cas de Corot-7b. Les deux exoplanètes ont été découvertes initialement par la méthode des transitstransits, par les défunts satellites, Corot, l'Européen et Kepler, l'États-unien. K2-141b est si proche de son étoile qu'elle boucle son orbiteorbite en 0,28 jour, soit 6,7 heures seulement. C'est l'une des périodes orbitalespériodes orbitales les plus courtes connues pour une exoplanète.

La surface du lac de lave du Nyiragongo est animée de plusieurs types de mouvements. Des variations rapides de niveau de 1 à 4 mètres d'amplitude : le lac monte quand il est alimenté en magma frais et descend lors de phases de dégazage important. Des mouvements de convection dus aux différences de température entre la surface et le magma sous-jacent. Le recyclage des plaques plongeantes assure la stabilité du lac. © Patrick Marcel

Une superterre vestige d'une mini-Neptune ?

Elle est si proche de son étoile, située à environ 200 années-lumièreannées-lumière dans la constellationconstellation du Verseau, que cette rotation synchrone, qui conduit à ce qu'elle lui présente toujours la même face, conduit également sa surface diurnediurne à être portée à des températures de l'ordre de 3.000 K (2.730 °C environ), alors que sa face nocturnenocturne doit être à des températures de l'ordre de -200 °C.

Dans de telles conditions, il s'agit sans aucun doute d'un monde infernal. Un monde avec un océan de magma sur la face diurne et des ventsvents supersoniques emportant des gazgaz provenant de la vaporisationvaporisation de roches déjà en fusionfusion vers la face nocturne, où ils se condensent en gouttes de pluie en fusion, avant de revenir vers l'océan de magma sur lequel ils font pleuvoir des cailloux.

Nous savons que nous ne sommes pas dans le cas d'une géante surchauffée comme avec WASP-76 b, une Jupiter chaudeJupiter chaude, parce qu'il a été possible de déterminer la massemasse de K2-141b par la méthode des vitesses radialesméthode des vitesses radiales en utilisant le spectrographespectrographe HARPS-N. La méthode des transits donnant un rayon - qui est d'environ 1,51 celui de la Terre -, nous connaissons la densité de cette exoplanète qui doit donc être classée parmi les superterressuperterres. Il se pourrait cependant que comme pour le cas de bien d'autres exoplanètes de ce genre découvertes aussi proches de leur étoile, K2-141b soit le cœur rocheux d'une ancienne mini-Neptune ayant migré vers son soleilsoleil.

Qui a dit que les maths ne servaient à rien ? Joseph Fourier a découvert des équations sur lesquelles repose une bonne partie de notre mode de vie moderne, puisqu'elles permettent le traitement du signal. Alors si vous aimez écouter de la musique, échanger des SMS ou regarder des vidéos sur Internet, vous savez qui remercier : Joseph Fourier ! On lui doit aussi la théorie de la chaleur qu'utilisent, par exemple, les géologues pour comprendre notre Planète et ses volcans. © École polytechnique

L'équivalent du cycle de l'eau mais avec du magma ?

Toujours est-il que ce qui se passe sur K2-141b, qui a été débusquée pour la première fois par le télescope spatialtélescope spatial Kepler au cours de sa mission K2, a été modélisé sur ordinateurordinateur par une équipe internationale de chercheurs des Universités McGill (Canada) et York (Royaume-Uni), avec l'aide de leurs collègues de l'Indian Institute of Science Education, comme les astrophysiciensastrophysiciens l'expliquent dans un article publié dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ils sont ainsi arrivés aux conclusions que l'on a mentionnées précédemment, à savoir qu'il devait exister un océan de magma avec l'équivalent du cycle de l'eau sur Terre mais au niveau cette fois-ci de la matièrematière ignée. L'océan est probablement profond d'une centaine de kilomètres, et les vents supersoniques entre les deux hémisphères du fait d'un gradientgradient de température, que décrit bien l'équationéquation de la chaleur de Joseph FourierJoseph Fourier, auraient des vitesses de l'ordre de... 5.000 km/h !

« Cette étude est la première à faire des prévisions sur les conditions météorologiques sur K2-141b qui peuvent être détectées à des centaines d'années-lumière avec des télescopes de nouvelle génération tels que le télescope spatial James-Webbtélescope spatial James-Webb », explique le principal auteur de l'article, Giang Nguyen, doctorant à l'Université York qui a travaillé sous la supervision du professeur Nicolas Cowan de l'Université McGill.

Rappelons-le, il ne s'agit pour le moment que de simulations mais les astrophysiciens pensent pouvoir trouver un début de confirmation de ces simulations en explorant les données collectées par Spitzer avant son arrêt récent. Elles devraient leur donner un premier aperçu des températures diurnes et nocturnes de l'exoplanète. Avec le lancement du télescope spatial James-Webb en 2021, les planétologues pourront également vérifier si son atmosphèreatmosphère se comporte comme prévu.

Il pleut du fer en fusion sur l'exoplanète infernale Wasp-76b

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco publié le 15/03/2020

WASP-76 b est une Jupiter chaude dont on commence à sonder la composition de son atmosphère. Les études réalisées conduisent à penser qu'il s'y forme des gouttes de ferfer en fusion à la frontière, entre sa face diurne et sa face nocturne, alors que l'exoplanète est en rotation synchrone autour de son étoile hôte.

« Il y a plus de choses dans le Ciel et sur la Terre, Horatio, qu'il n'en est rêvé dans votre philosophie. » Cette citation célèbre du Hamlet de William Shakespeare peut sans aucun doute s'appliquer à WASP-76 b, une exoplanète découverte en 2016 dans le cadre d'une campagne d'observation menée avec WASP (Wide Angle Search for Planets), et à bien d'autres comme l'explique la vidéo ci-dessous.

Elle tire son nom de WASP, un consortium international de plusieurs organisations académiques effectuant une recherche ultra grand-angle d'exoplanètes par la méthode du transit à l'aide de deux observatoires robotiquesrobotiques en fonctionnement continu couvrant l'hémisphère Nordhémisphère Nord et l'hémisphère Sudhémisphère Sud. L'un se trouve à l'observatoire de Roque de los Muchachos à La Palma dans les îles Canaries, l'autre se trouve à l'Observatoire astronomique sud-africain, (en anglais South African Astronomical Observatory ; en abrégé Saao).

Mais, aujourd'hui WASP-76 b vient sur le devant de la scène à la suite d'un communiqué de l'ESOESO qu'accompagne une publication de la revue Nature. Il annonce que des astronomesastronomes l'étudiant à l'aide de l'instrument Espresso, équipant depuis quelque temps le VLTVLT, ont mis en évidence dans l'atmosphère de cette exoplanète des averses de fer en fusion !

David Ehrenreich, professeur à l'Université de Genève en Suisse, et qui a conduit l'équipe à l'origine de cette découverte, explique en effet dans le communiqué : « Nous pourrions affirmer que cette planète est caractérisée par une météométéo pluvieuse en soirée, au détail près qu'il s'agit ici de précipitationsprécipitations de fer ». WASP-76 b vient donc rejoindre la liste des exoplanètes les plus étranges ayant fait l'objet d'une détection ou d'une étude au moyen des télescopes de l'ESO.

Un extrait de l'ESOCast portant sur les exoplanètes les plus étranges ayant fait l’objet de recherches au moyen des télescopes de l’ESO. Dans ce passage, le cas de WASP-76 b est abordé. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © ESO

Rappelons qu'Espresso - pour Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations (spectrographe à échelle dédié à l'étude des exoplanètes rocheuses et aux observations spectroscopiques stables) - fut à l'origine conçu pour détecter par la méthode des vitesses radiales des exoterresexoterres potentielles autour d'étoiles de type solaire. Mais, comme l'explique dans le communiqué de l'ESO, Pedro Figueira, scientifique en charge de l'instrument au Chili : « Nous nous sommes rapidement aperçus que la formidable puissance collectrice du VLT, conjuguée à l'extrême stabilité d'Espresso, en faisait un instrument idéal pour étudier les atmosphères exoplanétaires. »

Une Jupiter chaude en rotation synchrone

C'est donc ce qu'ont commencé à faire les astronomes en septembre 2018 avec WASP-76 b qui orbite autour de WASP-76, une étoile de type F qui se situe à environ 390 années-lumière du Système solaireSystème solaire dans la constellation des PoissonsPoissons. Rappelons que les étoiles de type F ont des températures de surface qui varient entre 6.000 et 7.600 K et des masses entre 1,05 et 1,4 masse solaire. L'exoplanète, d'abord détectée par la méthode du transit, avait vu son existence confirmée par celle des vitesses radiales de sorte que l'on savait qu'elle avait une masse d'environ 0,92 fois celle de Jupiter pour un rayon environ 1,8 fois plus grand, soit environ 20 fois celui de la Terre. C'est donc une géante gazeusegéante gazeuse, or elle orbite autour de son étoile hôte en seulement 1,8 jour à une distance d'environ 0,033 UAUA. WASP-76 b est donc clairement une Jupiter chaude.

On sait de plus que l'exoplanète est en rotation synchrone autour de WASP-76 et qu'elle lui montre donc toujours sa même face comme dans le cas de la Lune par rapport à la Terre. Les mesures indiquent que sa face diurne voit sa température de surface grimper au-delà des 2.400 degrés Celsiusdegrés Celsius car elle reçoit de son étoile hôte un rayonnement des milliers de fois supérieur à celui que la Terre reçoit du Soleil, ce qui est largement suffisant pour vaporiser les métauxmétaux dont elle est constituée.

Il pleut du fer sur la face sombre

Par contre, la température de la face nocturne est d'environ 1.500 degrés Celsius, ce qui veut dire qu'il y a nécessairement des vents violents qui transportent de la matière et de la chaleur entre les deux faces. En plus d'un gradient thermique, il s'établit aussi un gradient chimique entre ces dernières d'après les mesures d'Espresso et tout particulièrement entre les deux côtés de la frontière entre les faces diurne et nocturne, l'équivalent du terminateurterminateur de la Lune. Du premier côté, en allant en direction de la face nocturne, donc comme si c'était le soir, on trouve la signature spectrale de la vapeur de fer (sa température de fusion est de 1.538 °C ) mais, comme l'explique David Ehrenreich, « étonnamment toutefois, nous n'avons détecté aucune trace de vapeur de fer à la frontière du matin. Il s'ensuit qu'il pleut du fer sur la face sombre de cette exoplanète extrême ».

Sa collègue Maria Rosa Zapatero Osorio, astrophysicienne au Centre d'AstrobiologieAstrobiologie de Madrid (Espagne) et responsable de l'équipe scientifique d'Espresso précise toujours dans le communiqué de l'ESO que « les observations indiquent que la vapeur de fer est abondante dans l'atmosphère surplombant la face éclairée - de température élevée - de WASP-76b. Une fraction de ce fer se trouve injectée du côté nocturne sous le double effet de la rotation de la planète et de la circulation atmosphériquecirculation atmosphérique. À la rencontre de cet environnement plus froid, le fer condense et retombe sous forme de pluie » .

Quelles sont les exoplanètes les plus étranges ayant fait l’objet de recherches au moyen des télescopes de l’ESO ? Cet ESOCast apporte la réponse à cette question. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © ESO

Des averses de pierres sur l'exoplanète Corot-7b ?

Article de Laurent Sacco publié le 13/10/2009

Selon un programme utilisé pour simuler le volcanismevolcanisme sur IoIo, l'un des lunes de Jupiter, l'exoplanète rocheuse découverte récemment par Corot en orbite autour d'une étoile naineétoile naine dans la constellation de la Licorneconstellation de la Licorne serait le siège d'un étrange phénomène : il y pleuvrait des petits cailloux !

Laura Schaefer et Bruce Fegley Jr, deux chercheurs américains, ont appliqué leurs connaissances en géochimie et minéralogie pour tenter de comprendre l'atmosphère de la planète Corot-7b. Cinq fois plus massive que la Terre et d'un diamètre presque double, cette planète tourne à seulement 2,5 millions de kilomètres de son étoile hôte, une naine orange.

Découverte récemment par le satellite Corot, elle est si proche de son étoile quelle doit déjà avoir atteint l'état de de rotation synchrone, comme c'est le cas pour MercureMercure. Mais Corot-7b est bien plus proche encore de son étoile (Corot-7). Le rayon de son orbite est 23 fois inférieur à celui de Mercure. La température doit donc y être très élevée et il n'y a bien sûr aucune chance que de la vie y soit présente.

En tenant compte de ces deux données, orbite synchrone et de faible rayon, les modèles des astrophysiciens conduisent à attribuer une température de 2.600 kelvinskelvins sur la face diurne perpétuellement éclairée par Corot-7 et une température de seulement 50 kelvins pour la face nocturne, perpétuellement dans l'obscurité. À quoi pouvaient donc bien ressembler la surface et l'atmosphère d'une telle exoplanète tellurique ?

C'est pour répondre à ces questions que Schaefer et Fegley ont utilisé un programme conçu en 1986 en collaboration avec le grand A. G. W. Cameron, bien connu pour ses travaux sur les étoiles à neutronsétoiles à neutrons et la formation du système solaire. Baptisé Magma, ce programme permet de prédire l'apparition de minérauxminéraux par condensationcondensation d'un gaz d'atomesatomes à hautes températures.

Comme une tour de distillation de pétrole brut

Un tel gaz, se condensant en minéraux quand il refroidit, a souvent été postulé pour comprendre la formation des planètes dans la nébuleusenébuleuse proto-solaire. Il devait exister aussi à la surface de la Terre et de la Lune lorsqu'elles étaient recouvertes par un océan de magma. En 2004, Schaefer et Fegley l'avait adapté pour tenir compte des conditions régnant à la surface de Io, la lune volcanique autour de Jupiter. Appliqués à Corot-7b, les calculs d'équilibres thermochimiques du programme conduisent à de bien singulières conclusions.

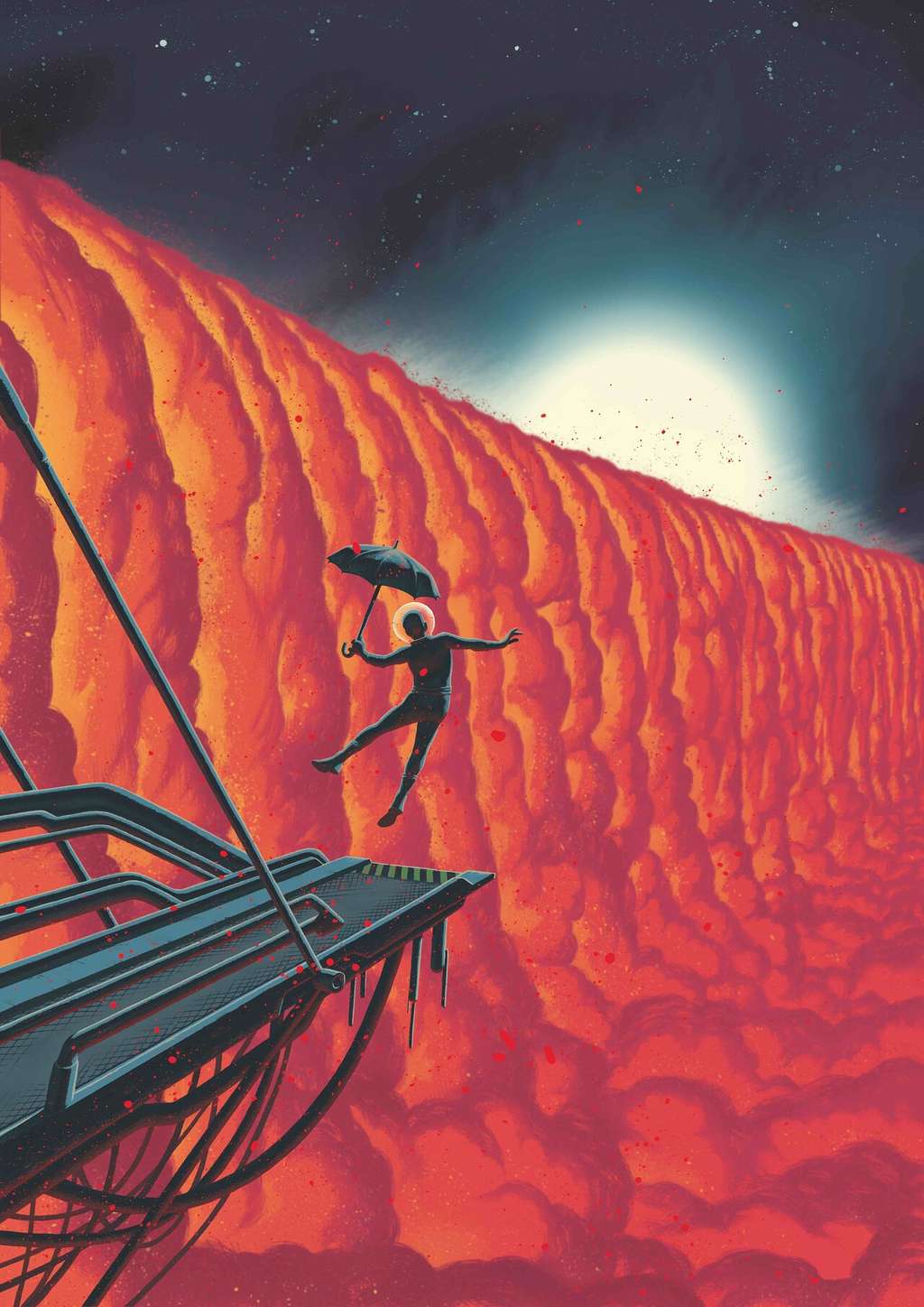

Par exemple, la surface de l'exoplanète sur la face diurne doit être couverte de lacs de lave similaires à ceux que l'on connaît à Hawaï mais à une échelle bien plus imposante.

L'atmosphère quant à elle ne doit contenir ni azoteazote, ni vapeur d'eau, ni gaz carboniquegaz carbonique mais, paradoxalement, elle est riche en oxygèneoxygène. Cela ne doit pas surprendre, les silicatessilicates formant les planètes telluriquesplanètes telluriques sont riches en atomes d'oxygène. Le quartzquartz des granitesgranites, par exemple, est majoritairement constitué d'association de tétraèdres de formule SiO4. Portées à hautes températures, les roches en fusion de la surface de Corot-7b doivent donc libérer des quantités non négligeables d'oxygène.

Selon les calculs de Magma, l'atmosphère de Corot-7b serait stratifiée à la manière d'une tour de distillationdistillation pour le pétrolepétrole, différentes moléculesmolécules s'étageant verticalement en fonction de leur volatilitévolatilité. Selon l'altitude et la température, différents minéraux doivent se condenser.

Essentiellement composée de vapeur de sodiumsodium, de potassiumpotassium, de monoxyde de siliciumsilicium et donc aussi d'oxygène, l'atmosphère doit voir apparaître des minéraux tels que la wollastonite, la spinellespinelle et le corindon, pour n'en citer que quelques-uns.

La conclusion la plus remarquable de cette étude est qu'il doit par conséquent se produire sur Corot-7b de véritables pluies de petits cailloux tombant à la surface de lacs de lave et issus de ce que l'on pourrait nommer des nuagesnuages rocheux.

Ce qu’il faut

retenir

- Depuis 1995, des milliers d'exoplanètes ont été découvertes et certaines sont dignes des rêves de la science-fiction.

- Les astronomes ont ainsi découvert deux superterres, K2-141b et Corot-7B, en rotation synchrone autour de leur étoile et si proches d'elle que leurs faces diurnes doivent être couvertes de lacs de lave et qu'il y pleut des gouttes de roches en fusion et même des cailloux dans les régions plus froides.

- Un cas similaire se produit avec WASP-76 b mais il s'agit, cette fois-ci, d'une géante gazeuse où les averses sont faites de gouttes de fer en fusion.