au sommaire

En 1998, deux équipes d'astrophysiciensastrophysiciens menées respectivement par Saul Perlmutter et Adam Riess, firent une découverte qui allait révolutionner la cosmologie et déclencher d'intenses débats dans le milieu de la physique théorique, notamment dans le domaine spéculatif de la théorie des supercordes.

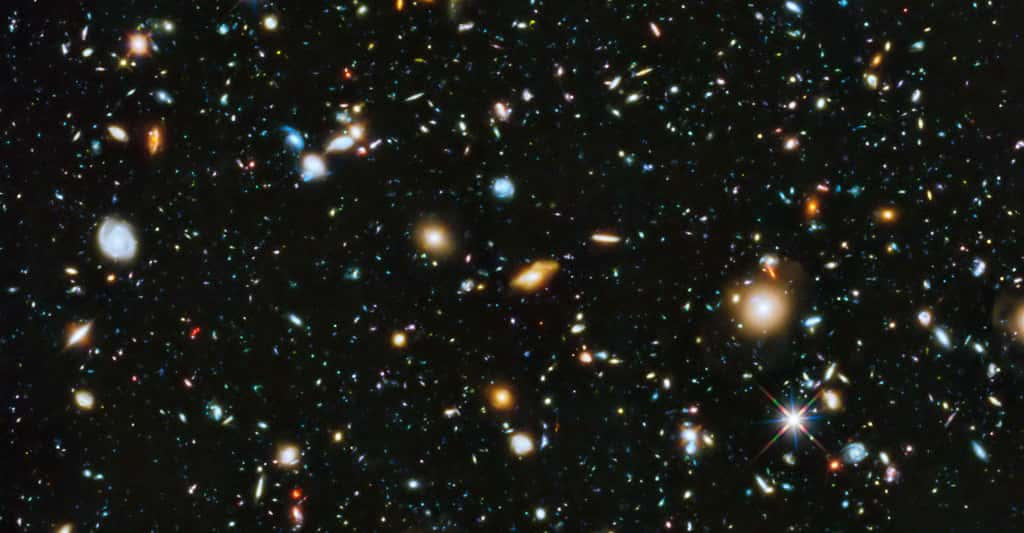

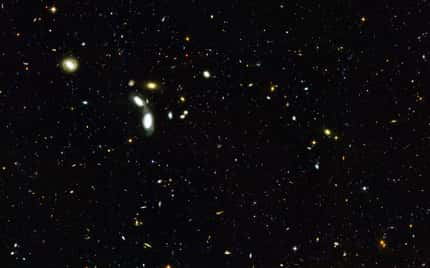

La jeune galaxie A2744 YD4. © ESO/M. Kornmesser, CC BY 4.0

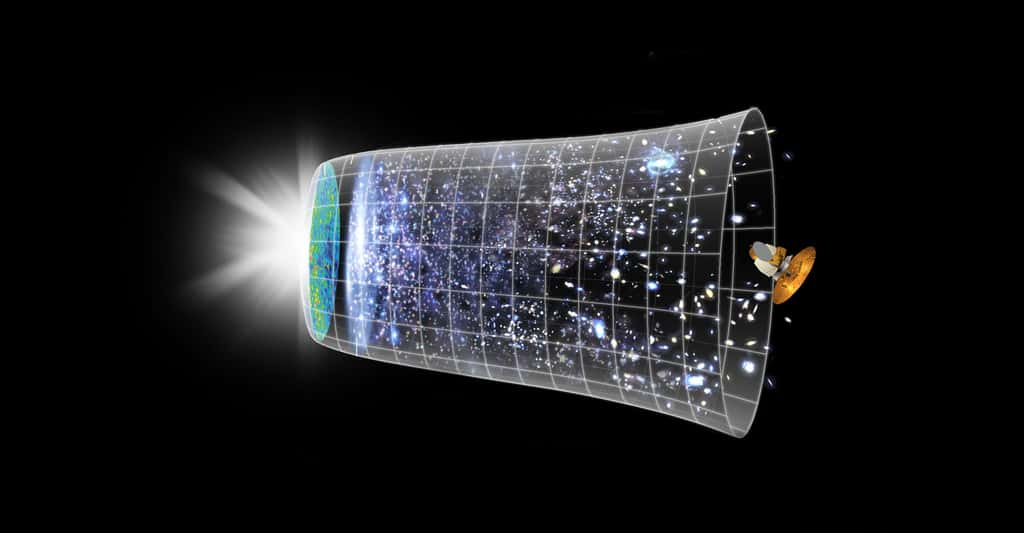

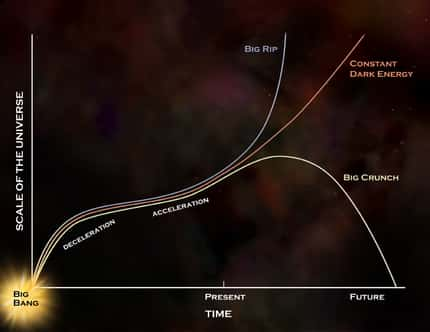

Alors que la théorie standard du Big BangBig Bang, couplée aux observations faites jusque-là, prévoyait un ralentissement de l'expansion de l'univers, celle-ci semble s'être accélérée depuis quelques milliards d'années.

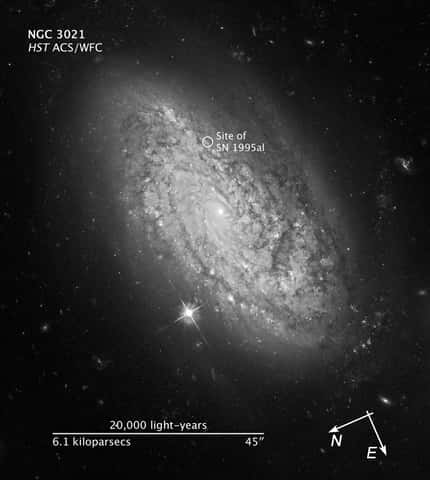

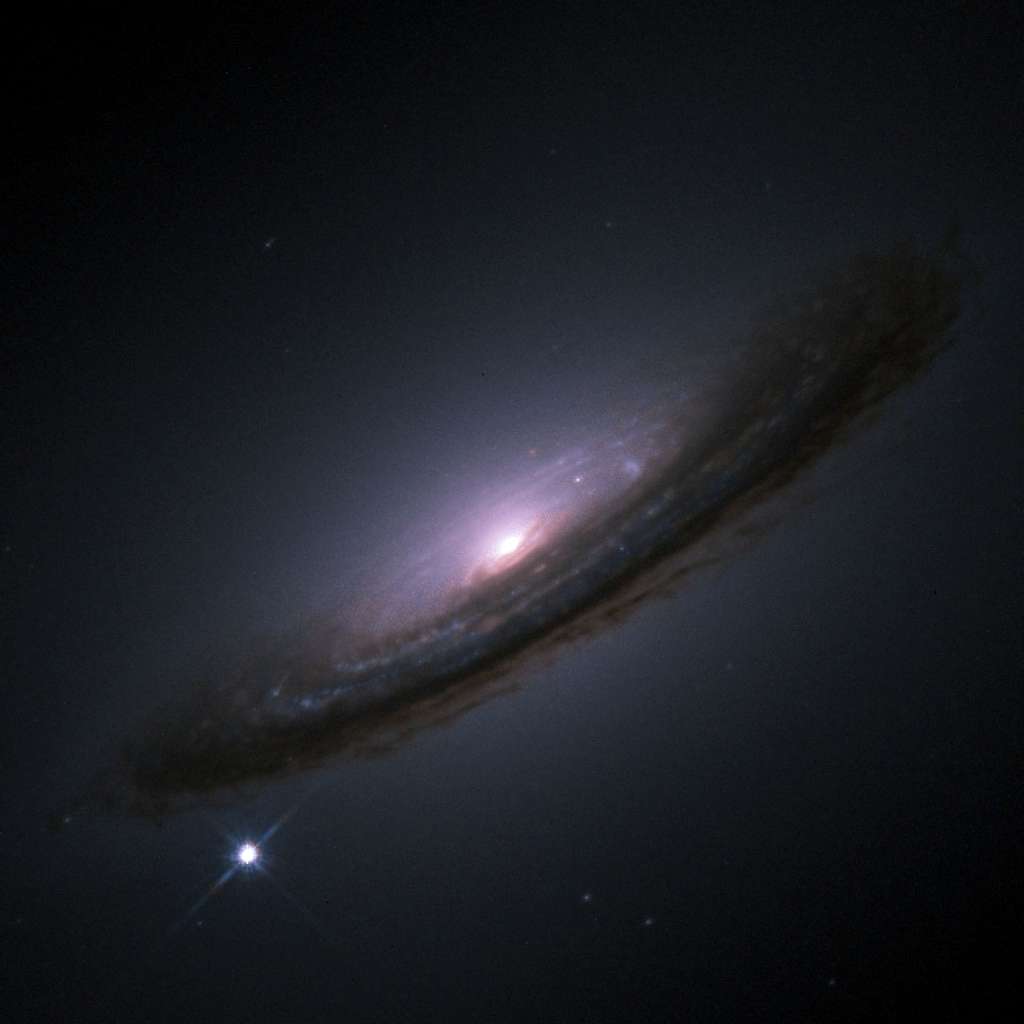

Pour faire cette découverte, les astrophysiciens, menés respectivement par Saul Perlmutter et Adam Riess, avaient patiemment cherché à détecter la lumière émise par l'explosion de supernovaesupernovae de type SNSN Ia dans des galaxiesgalaxies situées à plusieurs milliards d'années-lumièreannées-lumière de la Voie lactéeVoie lactée.

La supernova SN 1994d dans la galaxie NGC 4526. © Nasa/Esa, The Hubble Key Project Team, The High-Z Supernova Search Team

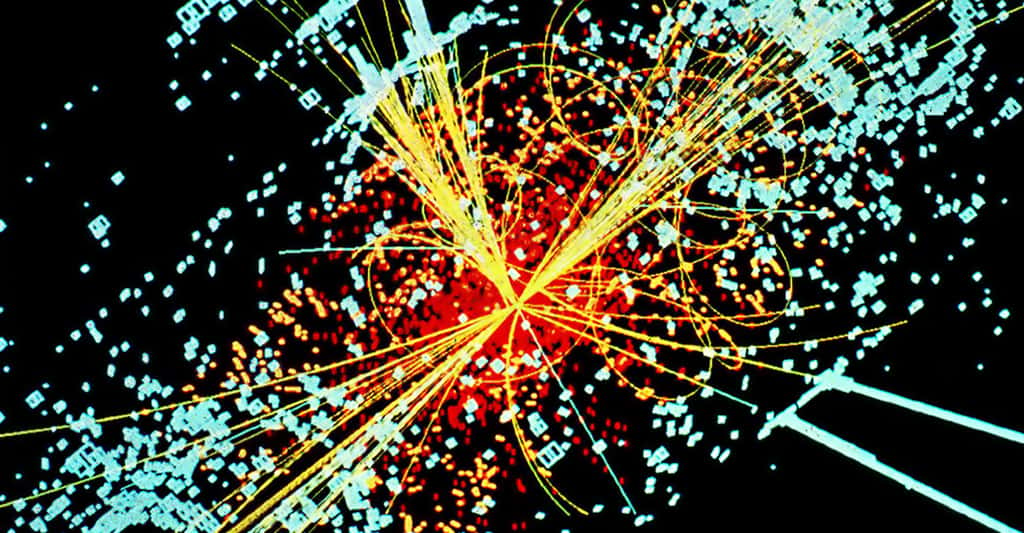

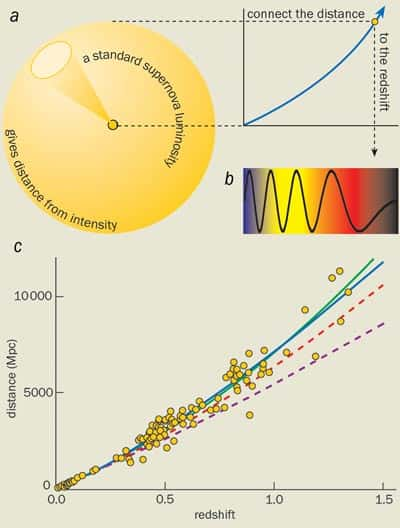

Ces supernovae SN Ia, dont on pense qu'elles résultent en majorité de l'explosion de naines blanchesnaines blanches accrétant de la matièrematière d'une étoileétoile compagne et atteignant presque la masse de Chandrasekharmasse de Chandrasekhar, doivent posséder une luminositéluminosité absolue qui varie peu. Ce faisant, à défaut d'être des chandelles standardchandelles standard parfaites, elles constituent de bons indicateurs de distances.

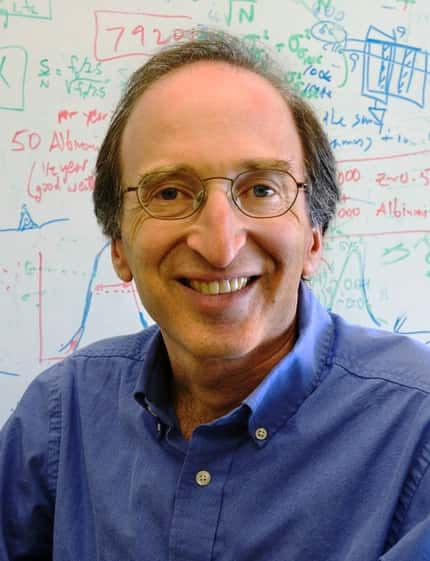

L'astrophysicien Saul Perlmutter. © The Shaw Prize

La luminosité apparente des supernovae SN Ia

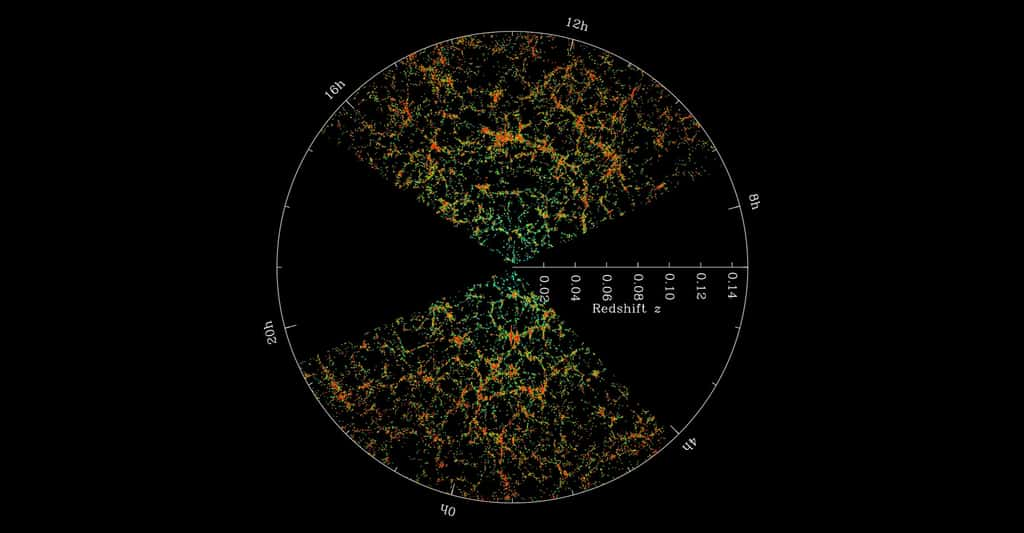

En effet, plus une telle explosion se trouve loin, plus sa luminosité apparente sera faible pour un observateur sur Terre. Il se trouve que, selon le modèle cosmologique relativiste déduit des équationséquations d'EinsteinEinstein à partir de certaines hypothèses (comme le contenu et la géométrie de l'univers), le décalage spectral vers le rouge et la luminosité apparente de ces supernovae ne seront pas liés par une même fonction. En collectant un grand nombre d'observations portant sur les SN Ia et en mesurant à chaque fois leur décalage spectral vers le rouge et leur luminosité apparente, il devient possible de dresser une courbe permettant de préciser le type de modèle cosmologique dans lequel on se trouve.

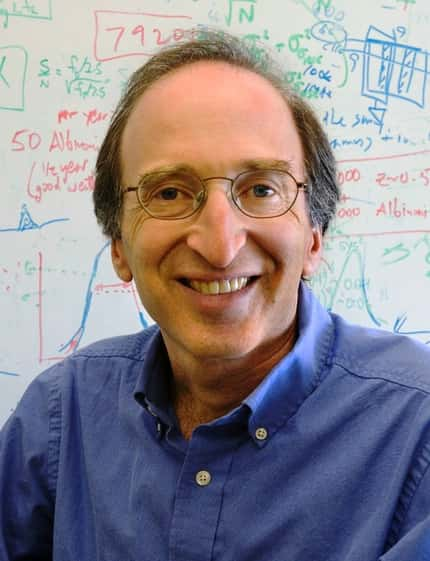

L'astrophysicien Adam Riess. © The Shaw Prize

Les équations d'Einstein et la constante cosmologique Λ

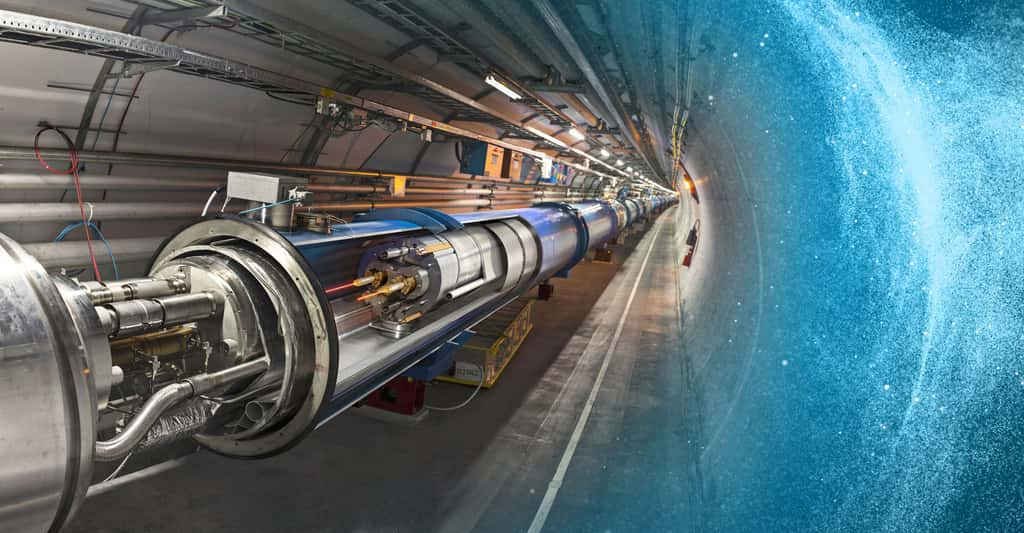

À partir de 1998, un nombre suffisant d'observations précises permettait de dire que notre univers observable était bel et bien en expansion accélérée. Ce qui nécessitait de réintroduire dans les équations d’Einstein un terme que ce dernier avait été le premier à faire intervenir avant de le rejeter : une constante cosmologiqueconstante cosmologique Λ.

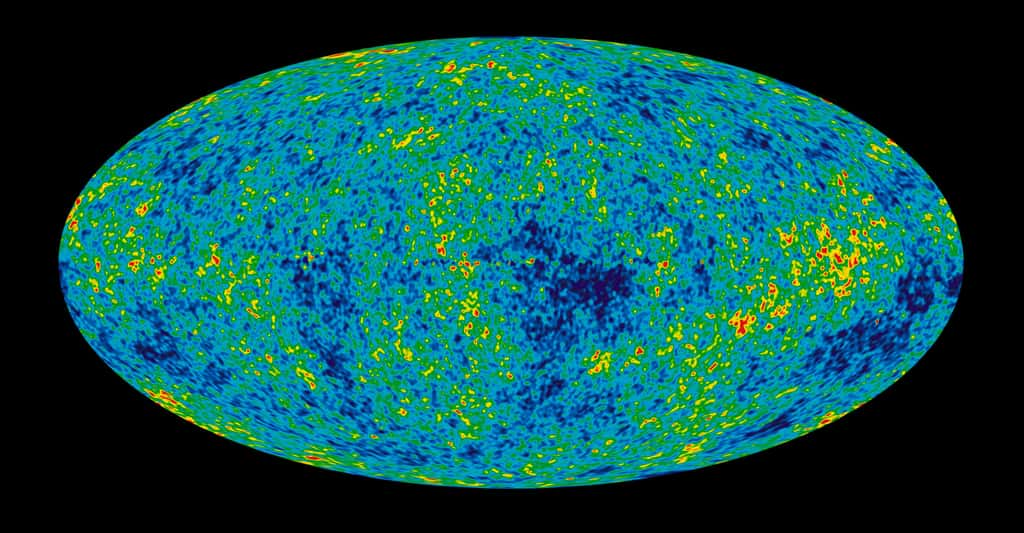

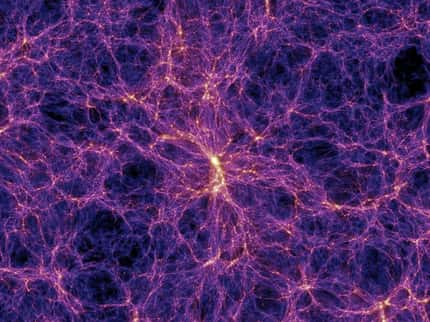

Cette constante cosmologique Λ se présente comme une sorte de force de pression, contrebalançant la force d'attraction de la gravitationgravitation entre les amas de galaxiesamas de galaxies depuis quelques milliards d'années. Elle constitue donc une densité d'énergieénergie mais, contrairement à celles sous forme de la matière du gazgaz des galaxies ou du gaz des photonsphotons du rayonnement fossilerayonnement fossile, qui diminuent avec le temps, elle reste constante malgré l'expansion de l’univers.

La répartition des distances des supernovae SN Ia (en mégaparsecs, Mpc) en fonction du décalage spectral (redshift) z permet de choisir entre des modèles d'univers avec ou sans constante cosmologique. © Hawaï University

Aujourd'hui, cette constante cosmologique domine même l'univers observable en représentant environ 73 % de la densité d'énergie, pour un volumevolume d'espace dont la taille est de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'années-lumière.

Parce qu'elle ne se manifeste que sous la forme d'une force répulsive entre les amas, cette énergie mystérieuse a été appelée dark energy, ce que l'on traduit en français par « énergie noireénergie noire » ou encore « énergie sombre ».

Nul ne sait encore quelle est la nature de cette énergie et même si l'expansion accélérée semble un fait bien établi aujourd'hui. Plusieurs explications théoriques ont été proposées pour cette dernière. On a même tenté de s'en passer. L'expansion accélérée pose de redoutables problèmes, comme celui de l'énergie quantique du vide, et constitue un défi majeur pour les théoriciens. En outre, elle pourrait surtout être une fenêtrefenêtre ouverte sur de la physique au-delà du modèle standardmodèle standard, comme celle de la supergravitésupergravité.