au sommaire

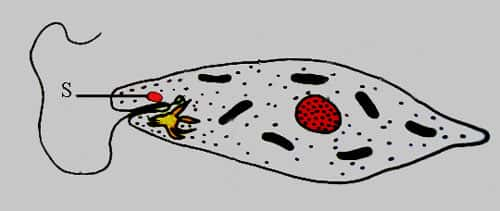

On ne peut pas vraiment parler d'œilœil chez les invertébrésinvertébrés inférieurs mais il y a quand même une perception de la lumière de différentes manières par des cellules ou des éléments de cellules spécialisés. ProtozoairesProtozoaires, mollusquesmollusques ou insectesinsectes, chaque espèceespèce réagit à la lumière.

La cellule photosensible fait office d'œil chez les invertébrés

Chez l'Euglène qui est un protozoaire, un élément de la cellule unique, le stigma, est sensible à la lumière et informe la cellule qui peut ainsi fonctionner en autotrophieautotrophie quand la lumière est suffisante pour faire de la photosynthèsephotosynthèse et en hétérotrophiehétérotrophie quand ce n'est pas le cas.

Chez les coelentérés, les mollusques et certaines larves d'insectes, ce sont des cellules de la peau qui sont sensibles à la lumière ou des photorécepteurs, uniques qui servent de cellules sensorielles. Ces cellules permettent de différencier des intensités lumineuses. Elles permettent d'identifier la direction : tous les récepteurs ne sont pas touchés en même temps et l'animal perçoit ces intervalles. Ainsi, on peut mettre en évidence que le ver de terre « n'aime » pas la lumière.

Chez les turbellariés, les polychètes ou encore les médusesméduses, les cellules photosensibles se trouvent au fond de petites cupulescupules et leur excitation différenciée permet à l'animal de définir la direction du rayon lumineux ou le changement de direction, donc un mouvement et sa direction si plusieurs récepteurs sont stimulés successivement. Il faut cependant que le déplacement s'effectue à une certaine vitesse. La perception est meilleure si la cupule peut diaphragmer la lumière en se fermant un peu mais alors la quantité de lumière perçue est moindre et peut ne pas être suffisante.

Les bénitiers tridacna (mollusques bivalvesbivalves) possèdent des centaines de cellules photosensibles le long du bord de leur manteaumanteau. Appelés iridophores, ou organes hyalinshyalins, composés de collagènecollagène transparenttransparent, réfringent, qui informe le coquillage des conditions lumineuses ou de soudaines ombres par le raccordement à un système nerveux rudimentaire. Autour de ces iridophores, la quantité de zooxanthelleszooxanthelles est nettement plus élevée, ce qui laisse supposer une fonction des iridophores comme conducteur de lumière.

La plupart des bénitiers remplissent une grande part de leurs exigences alimentaires par l'intermédiaire des zooxanthelles et, par cette fonction de conducteur de lumière, le métabolismemétabolisme des algues peut être augmenté. Ils absorbent également des substances nutritives dissoutes par leur manteau et filtrent des particules très fines par les branchiesbranchies.

Les zooxanthelles se situent en dehors des cellules dans un système de tubes dans des lobes du manteau. Ceci diffère des coraux chez qui les zooxanthelles sont localisées dans des cellules. Les zooxanthelles approvisionnent le bénitier avec les mêmes produits que chez les coraux, à savoir qu'elles transforment le gaz carboniquegaz carbonique, le phosphore dissous (phosphatephosphate) et l'azote dissous (ammonium) en glucidesglucides, acides grasacides gras et acides aminésacides aminés, qui sont mis en grande partie à la disposition de leur hôte.

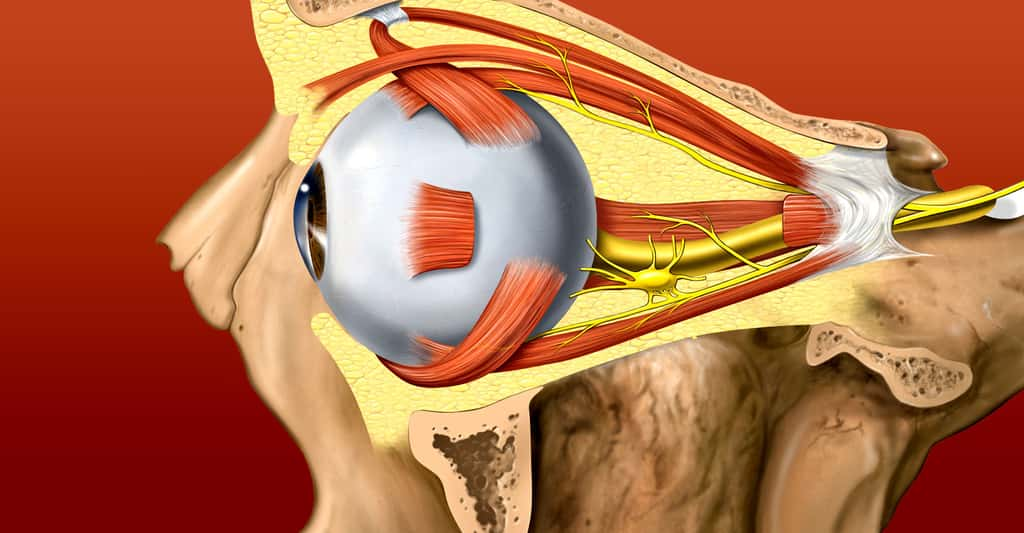

L'œil, un organe et ses annexes

Pour des animaux dont la perception visuelle est plus perfectionnée, l'œil est un organe complexe composé essentiellement de :

- cellules pigmentées et orientées (sensibles ou non aux couleurscouleurs) ;

- systèmes réfringents qui concentrent les rayons lumineux et permettent la formation d'une image ;

- l'œil est toujours lié au système nerveux qui analyse l'image.

La complexification de cet organe au cours de la phylogenèsephylogenèse est due à plusieurs facteurs parmi lesquels le développement du système réfringent, la spécialisation des cellules sensorielles et aussi l'amélioration de l'interprétation de l'image par un système nerveux plus performant.

Il y a principalement deux types d'yeux :

- les yeux composés (à facettes) constitués d'ommatidiesommatidies ;

- les yeux camérulaires (structure apparentée à celle de la chambre noire) qui projettent des images inversées sur une rétinerétine : tissu constitué de cellules sensibles à la lumière et faisant partie du système nerveux.

Parmi les yeux camérulaires, on va trouver les yeux à cristallin qui sont les organes les plus perfectionnés. Les yeux sont souvent accompagnés d'organes annexes destinés à leur protection et leur entretien : paupière, glandesglandes, membranes de protection....

Les yeux composés, des yeux à facettes

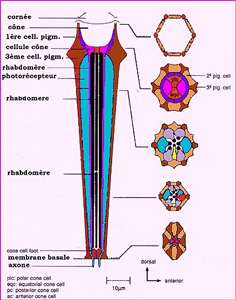

Chez les insectes, les crustacés et certains mollusques, on trouve ces yeux composés de nombreuses ommatidies ou ocelles. Chaque ommatidie ou ocelle se compose de :

- une lentillelentille formée d'une cuticulecuticule assez dure et transparente qu'on appelle cornée ;

- un cristallin formé de quelques cellules ;

- quelques cellules sensibles qui forment une mini-rétine rudimentaire.

La conjonctionconjonction des images de différentes ommatidies donne des images juxtaposées, plus nettes, si elles sont complètement isolées optiquement ou des images superposées partiellement, plus lumineuses d'où un avantage pour la vision nocturnenocturne.

Cliquez ici pour agrandirSchéma d'ommatidie.

Cliquez ici pour agrandirSchéma d'ommatidie.Une ommatidie est un assemblage asymétriqueasymétrique de huit photorécepteurs entourés de cellules accessoires. Le photorécepteur est un neuroneneurone allongé dont la partie sensible à la lumière est le rhabdomère. Le rhabdomère, situé le long de la face centrale du photorécepteur est un repli de la membrane plasmiquemembrane plasmique (microvillosité). C'est à ce niveau qu'a lieu la transductiontransduction du signal lumineux. Le cônecône et la cornée jouent le rôle de lentille.

Les insectes possèdent deux types de capteurscapteurs de lumière, des ocelles qui sont des capteurs simples et des yeux à facettes qui regroupent un grand nombre de cellules sensibles à la lumière.

Les ocelles permettent de capter les variations de luminositéluminosité. Les insectes possèdent généralement un à trois ocelles qui sont disposés en triangle sur la tête. Les ocelles ne conduisent pas à la formation d'une image, ce sont des capteurs d'intensité lumineuse. Les larveslarves des insectes ne possèdent que des ocelles.

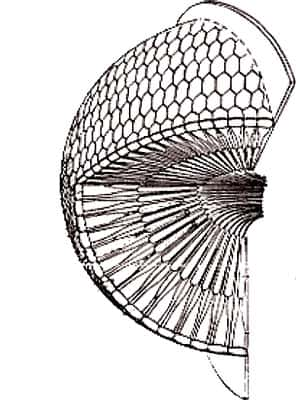

Les yeux composés sont constitués d'un grand nombre de capteurs de lumière disposés en mosaïque (jusqu'à 25.000 pour la libellulelibellule, 8.000 environ chez l'abeille).

Ils vont permettre aux centres nerveux de l'insecte de construire une image reconstituée à partir des informations transmises par chaque facette. Les yeux à facettes ont un champ de vision très étendu et sont adaptés à la détection d'objets en mouvement rapide, ils ne donnent pas une image précise de l'environnement de l'insecte.

En comparaison avec l'œil humain qui transmet au cerveaucerveau environ 24 images par seconde, un œil à facettes transmettra au système nerveux de l'insecte 200 images par seconde.

Les yeux simples et évolués des céphalopodes

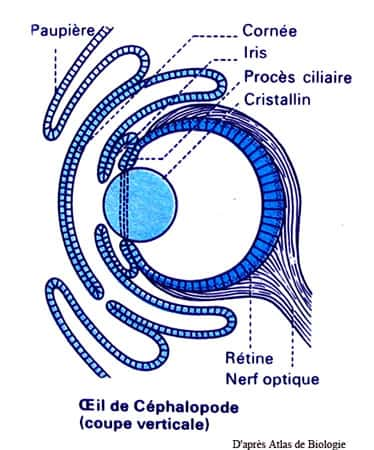

Cet œil est partiellement entouré par une capsule de cartilagecartilage. Il est en forme de vésicule close, et renferme une humeur vitrée. Le fond de la chambre optique est tapissé de cellules nerveuses qui constituent une rétine bien pourvue en cellules sensorielles. Les fibres de ces dernières confluent en un ganglionganglion optique qui donne lui-même naissance à un nerfnerf optique court, lequel conduit à un ganglion cérébroïde et au cerveau. Du côté opposé à la rétine, une membrane, la choroïdechoroïde, se dilate en un cristallin qui fonctionne de façon tout à fait comparable à celui des vertébrésvertébrés. Vers l'avant de l'œil, les tégumentstéguments s'invaginent et constituent une sorte d'irisiris, qui est lui-même précédé par une cornée transparente. Cependant, cette cornée n'est pas entièrement fermée et la chambre antérieure de l'œil est remplie d'eau de mer.

Les céphalopodescéphalopodes ont des yeux à cristallins, très évolués, qui sont composés des mêmes structures que les yeux humains à quelques différences importantes près tout de même :

- le pigmentpigment est situé dans la cellule visuelle et non pas dans un épithéliumépithélium particulier comme chez l'homme, nous le verrons plus loin ;

- la rétine n'a qu'une seule couche ;

- les cellules sensorielles sont tournées vers la lumière (et non opposées à celle-ci comme chez les vertébrés).

Technologie : une vision qui fait mouche

La vision panoramique des insectes est un atout du monde animal que la technologie essaie de reproduire. Une équipe de l'université de Berkeley, en Californie, estime avoir franchi un pas vers la création d'un œil artificiel en trois dimensions imitant la vision des mouches. L'œil de l'équipe de Luke Lee est une demi-sphère de 2,5 mm de diamètre constitué de 8.000 lentilles autonomes, reliées au centre par des canaux transportant la lumière captée.

Les chercheurs espèrent que leur œil artificiel permettra d'améliorer la vision des caméras, notamment des endoscopesendoscopes utilisés en médecine. Conçu à partir de polymèrespolymères, comme la résine époxyépoxy, qui durcit lorsqu'elle est exposée à la lumière, l'œil artificiel est fabriqué dans des conditions faciles à reproduire, font valoir les chercheurs. Cependant il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Cet œil artificiel ne voit pas encore, il doit être relié à un appareil de détection et d'analyse... Tiré d'un article de Sciences et Avenir C.D. (28/04/06) à partir de la revue Science.