au sommaire

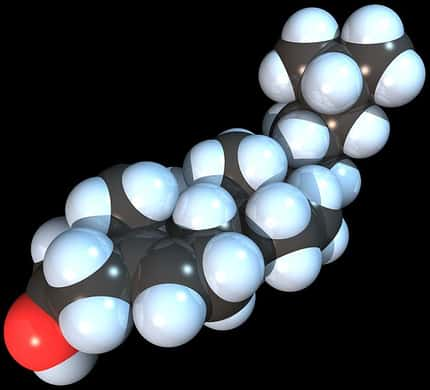

L'hypercholestérolémiehypercholestérolémie est le fait d'avoir un taux sanguin de cholestérolcholestérol supérieur à la normale. Elle peut avoir une origine génétiquegénétique, mais aussi être liée à d'autres maladies (hypothyroïdiehypothyroïdie, diabètediabète...).

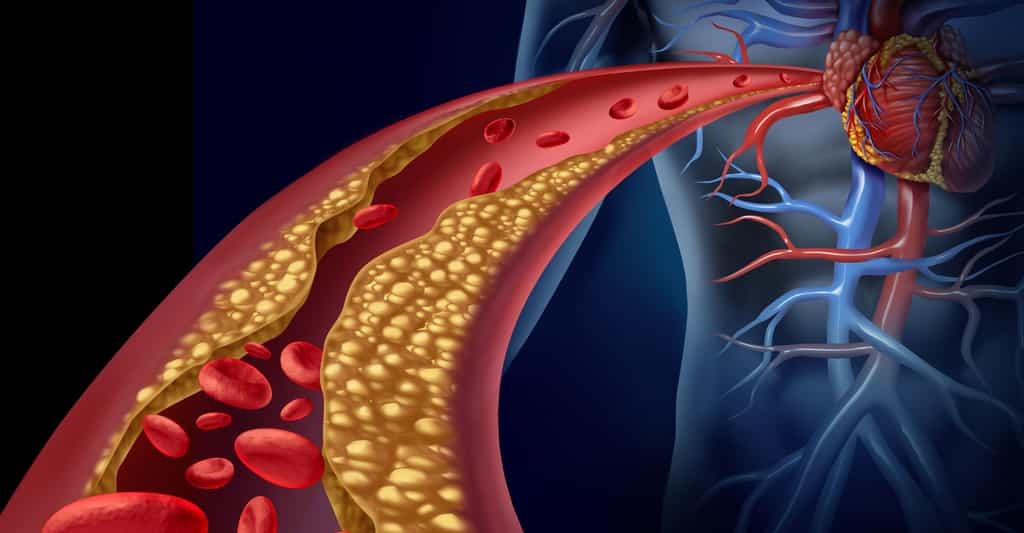

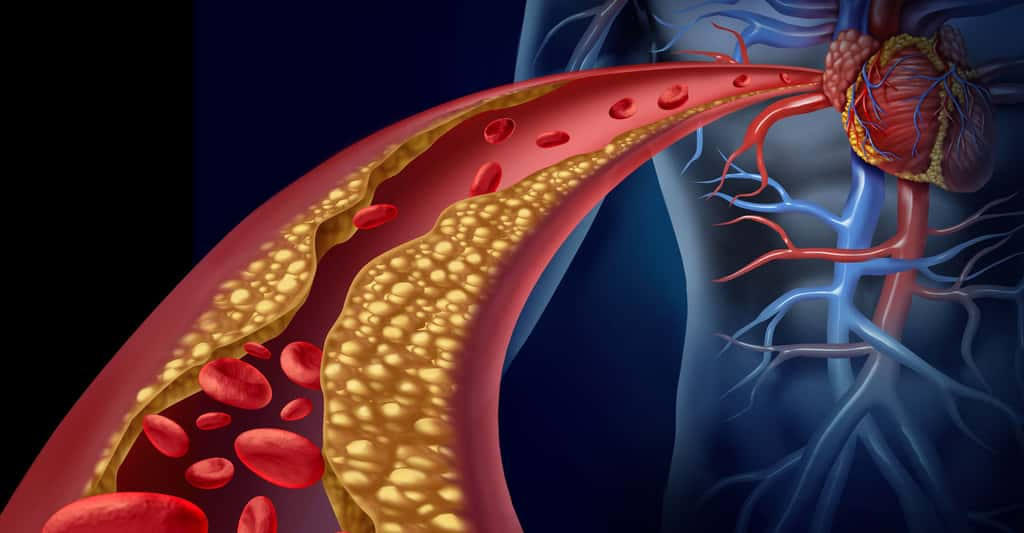

Dépôt d'athérome dans une artère. © Lightspring, Shutterstock

La surveillance de la cholestérolémie (taux de cholestérol sanguin) est préconisée chez les patients touchés par des maladies cardio-vasculaires (hypertension artériellehypertension artérielle, maladies coronariennes...), par un diabète ou une forme familiale d'hypercholestérolémie.

Le bilan sanguin

Les personnes en surpoidssurpoids ou prenant une pilule contraceptivepilule contraceptive doivent aussi surveiller leur taux de cholestérol. Le bilan sanguin permet de mesurer les taux de HDL-cholestérol et LDL-cholestérol, mais aussi les apoprotéines A et B, voire la Lp(a). Un dosagedosage des triglycéridestriglycérides complète le bilan. La cholestérolémie augmente en fonction de l'âge. En moyenne, un taux « normal » de cholestérol total se situe entre 1,5 et 2,4 g/l.

L'hypercholestérolémie familiale

Il existe une forme familiale d'hypercholestérolémie, qui touche une personne sur 500 en moyenne. Elle est due à l'absence de récepteurs du LDL-cholestérol à la surface des cellules. Comme le cholestérol ne peut pas entrer dans les cellules, il s'accumule dans le sang ; des dépôts peuvent se former. Cette pathologiepathologie peut se déclarer dès l'enfance. Chez les malades, on peut observer des dépôts de cholestérol à différents endroits, comme sur les paupières (xanthélasma) ou sur les tendons des doigts (xanthomes) : il s'agit de petits nodules jaune-orangé, comprenant du tissu conjonctif et des dépôts lipidiques. Le traitement de la maladie s'appuie sur une prescription de médicaments (statinesstatines) mais aussi sur un régime alimentaire sévère. Les malades développent généralement une athéroscléroseathérosclérose.

Le visage de la Joconde révèle une petite tuméfaction, en haut du nez, près de l'œil gauche. Ce pourrait être un xanthelasma dû à une hypercholestérolémie familiale.

Les autres formes d'hypercholestérolémie

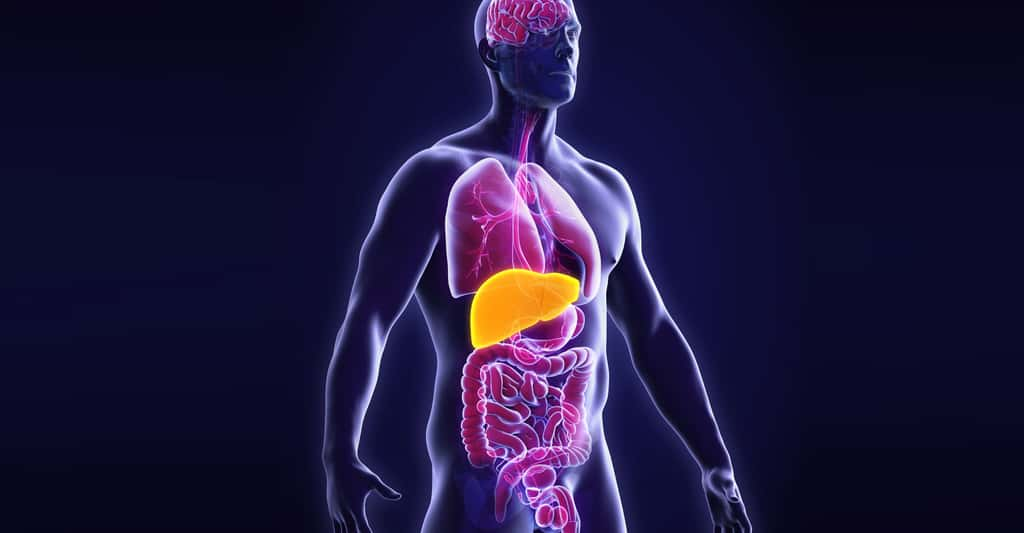

L'hypercholestérolémie peut être due à une maladie. Par exemple, l'hypothyroïdie qui se caractérise par un manque d'hormoneshormones thyroïdiennes conduit à un taux élevé de cholestérol dans le sang. Le diabète est aussi une situation où, en plus d'avoir un taux de glucoseglucose trop élevé, les patients peuvent voir leur taux de cholestérol sanguin supérieur aux valeurs normales. Une insuffisance rénaleinsuffisance rénale peut aussi conduire à une hypercholestérolémie modérée. Par ailleurs, certains traitements médicamenteux peuvent élever le taux de cholestérol sanguin, comme les bêtabloquantsbêtabloquants, les traitements antivirauxantiviraux utilisés contre le VIHVIH, certaines pilules contraceptives ou les corticoïdescorticoïdes. Enfin, l'obésitéobésité et le tabagisme sont des facteurs de risquefacteurs de risque de l'hypercholestérolémie.

Les conséquences d'un excès de cholestérol dans le sang

La relation entre taux de cholestérol et risque de maladie cardio-vasculaire a été étudiée par l'étude prospective parisienne de Richard et Ducimetière. Celle-ci indique que les personnes dont le taux de cholestérol total est inférieur à 1,8 g/l ont un risque d'accidentaccident cardiaque de 0,29 %. Pour des personnes dont le taux dépasse 2,8 g/l, le risque est multiplié par quatre. Une autre étude (l'étude de Framingham) a montré que le risque maximum de développer une maladie coronaire est obtenu chez les personnes ayant un taux élevé de LDL-cholestérol dans le sang.

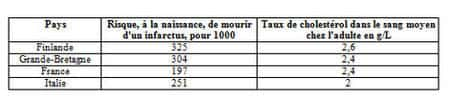

Le rôle du LDL-cholestérol a été évoqué pour expliquer la formation des plaques d'athéromeathérome. Un athérome est un dépôt contenant des graisses associées à du sang, du tissu fibreuxfibreux et un dépôt calcairecalcaire. L'athérosclérose peut toucher les différentes artèresartères de l'organisme. Cependant, la responsabilité du cholestérol dans les maladies cardio-vasculaires ne fait pas consensus (voir focus-recherche). Dans les années 1990, des études statistiques ont montré l'existence d'un « paradoxe français » : alors que le taux de cholestérol moyen des Français est équivalent à celui des Anglais, la probabilité de faire un infarctus en France est significativement plus faible, laissant penser que le risque d'infarctus n'est pas proportionnel au taux de cholestérol. D'autres facteurs, comme le régime alimentaire, doivent influencer le risque d'infarctus.