au sommaire

Bactéries pathogènes pour l'homme

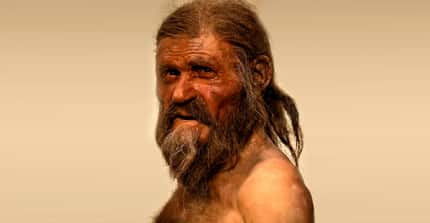

1 - Les cellules de défense de l'organisme.

Ne soyons pas alarmiste et sans entrer dans les détails de l'immunologie, il faut quand même mentionner que note organisme a de « bonnes » défenses dont tout un bataillon de cellules spécialisées, en voici, sommairement, quelques unes :

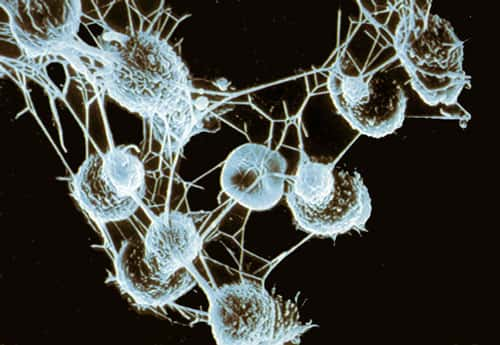

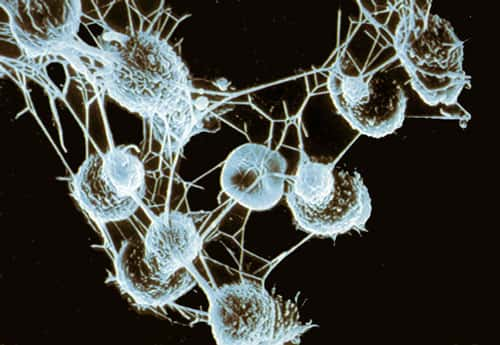

Les macrophagesmacrophages sont des cellules présentes dans tous les tissus de l'organisme et qui les nettoient en phagocitant les cellules malades, les cellules mortes, les bactériesbactéries, certaines substances toxiques. Ils rentrent en action dans de nombreuses maladies infectieuses, inflammatoires ou dégénératives.

Macrophages

- Les cellules dendritiques sont des vigies du système immunitairesystème immunitaire, essentielles pour le déclenchement et la régulation des réponses immunitaires contre les bactéries et, peut être, les cellules tumorales.

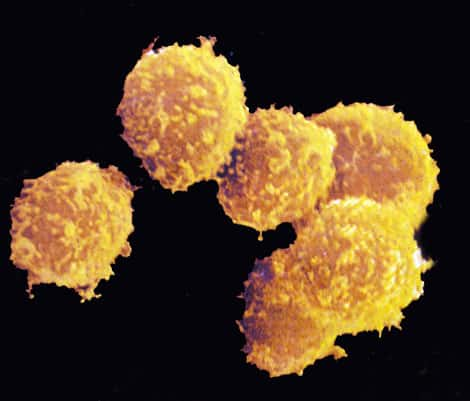

- Les lymphocyteslymphocytes, globules blancsglobules blancs mononucléaires. On distingue plusieurs types de lymphocytes soit par leur fonction soit par les marqueurs situés sur leur membrane. Tous ces lymphocytes proviennent d'un même lymphocyte précurseur provenant lui-même d'une cellule souchecellule souche fabriquée par la moelle osseusemoelle osseuse. Pour plus de détails consulter un cours d'immunologie.

Lymphocyte 1

-- Les lymphocytes TT participent à l'immunitéimmunité cellulaire

-- Les lymphocytes B participent à l'immunité humorale

-- Les lymphocytes granuleux (large granular)

-- Les lymphocytes killer ou tueurs

-- Les lymphocytes NK sont aussi des cellules tueuses

-- Les lymphocytes suppresseurs

-- Les lymphocytes à mémoire

-- Les lymphocytes cytotoxiquescytotoxiques

Lymphocytes 2

2 - Les bactéries pathogènes pour l'homme

Elles sont très nombreuses et de nouveau ici la pathogénicitépathogénicité dépend aussi, parfois, du nombre de bactéries, des conditions d'ingestioningestion, de l'état de santé du patient etc. Certaines cependant sont toujours pathogènespathogènes, même à doses très faibles et même chez des gens en bonne santé lors de l'infection. Voici quelques exemples de bactéries pathogènes pour l'homme :

Bactéries pathogènes pour l'homme

3 - Les zoonoses : maladies animales transmissibles à l'Homme

La Direction du département Vivant du CNRS attache une grande importance à la sécurité des personnels et souhaite qu'une diffusion la plus large possible du document, concernant "Les maladies animales transmissibles à l'Homme" soit faite auprès de chaque agent susceptible d'être en contact avec les animaux. Il devrait en être ainsi dans toutes les entreprises qui travaillent avec des animaux potentiellement malades.

Nous ne citerons dans ce dossier que les maladies d'origine bactérienne en ayant bien conscience qu'il existe le même document pour les autres maladies potentiellement contagieuses pour l'homme :

Brucellose, Corynébactériose, FièvreFièvre charbonneuse, Fièvre de Haverhill LeptospirosesLeptospiroses, Fièvre QFièvre Q, ListérioseListériose, Maladie des griffes du chat, Maladie de LymeMaladie de Lyme, Ornithose-PsittacosePsittacose, Pasteurellose, PestePeste, Pseudotuberculose, Rouget, SalmonelloseSalmonellose, Sodoku, TétanosTétanos, TuberculoseTuberculose, Tularémie, Yersiniose....

Prenons deux exemples de maladies relativement peu connues du public et pourtant présentes sur notre territoire :

- Brucellose

La brucellose, de diagnosticdiagnostic difficile, est transmise à partir de diverses espècesespèces : mammifèresmammifères domestiques, le plus souvent, par voie cutanée et/ou muqueusemuqueuse (contact) ou digestive (aliments crus contaminés tels lait ou fromage).

Certaines Brucella sont pathogènes pour l'homme : B. melitensis (caprins et ovins), B. abortus (bovins), B. suis (porcins), et non diagnostiquée en France, B. canis (canins) et très récemment, les nouvelles Brucella marines.

La brucellose humaine a été identifiée par les médecins militaires anglais dont Marston en 1859, à Malte, une importante garnison anglaise y séjournant. L'agent de cette fièvre a été isolé en 1887 par Bruce, stationnant à La Valette, à partir de la raterate de militaires décédés.

Certaines professions sont particulièrement exposées : agriculteurs, éleveurs, vétérinairesvétérinaires, personnel d'abattoir, il s'agit d'une maladie professionnelle à déclaration obligatoire en France.

Petits coccobacilles à Gram négatif, mesurant 0,6 à 1,5 µm de long, non capsulés, non sporulés, ils sont animés de forts mouvements browniens pouvant conduire à détecter une fausse mobilité. Ces bactéries sont aérobiesaérobies strictes.

La durée d'incubation est variable, comprise entre 5 et 60 jours. La maladie reste silencieuse, moins de 10% des cas sont symptomatiques.

Le tableau clinique réalise une fièvre ondulante, des courbaturescourbatures, des douleursdouleurs articulaires, une sensation de malaise, des sueurs nocturnesnocturnes profuses. Plusieurs organes ou systèmes peuvent être touchés : atteintes pulmonaire, ostéo-articulaire, hépato-splénique, neurologique, cardiaque.

La maladie est caractérisée par 3 phases : la primo-invasion aiguë, la phase secondaire où se constituent des foyers infectieux isolés et la phase chronique.

Il s'agit plus d'une infection incapacitante que létale, même en l'absence de traitement. La transmission inter humaine est exceptionnelle. Devant un tableau clinique évocateur , très souvent confondu avec le paludismepaludisme, le diagnostic de brucellose repose sur la recherche des anticorpsanticorps. Dans le cadre du bioterrorismebioterrorisme, la contaminationcontamination pourrait se faire par inhalationinhalation d'un aérosolaérosol contenant le germegerme. La bactérie peut survivre jusqu'à deux ans dans le milieu extérieur si les conditions sont favorables.

- Turalémie

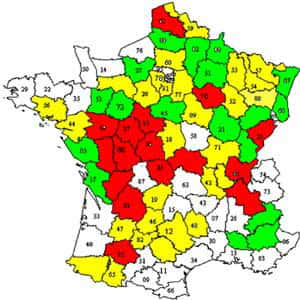

La tularémie appelée aussi maladie de Francis, fièvre de la mouche du daimdaim, maladie de Ohara...est une zoonosezoonose, mal connue, grave. La bactérie Francisella tularensis sévit particulièrement dans l'hémisphère Nordhémisphère Nord. En France, découverte en 1946, elle existe sous forme de cas sporadiques. Son agent fait partie de ceux potentiellement utilisables comme arme biologique vu son caractère dangereux et virulent (agent biologique 3 pour F. tularensis ssp. tularensis). En revanche, F. tularensis subsp. holartica, isolée en France appartient à la classe 2.

Lorsqu'ils manipulent des agents biologiques mortels comme Francisella tularensis, une bactérie très infectieuse causant la turalémie, une maladie potentiellement mortelle. les scientifiques ont besoin de la protection que leur assure le laboratoire de recherche sécurisé du CNRC. On a récemment évoqué la possibilité que cette bactérie puisse servir d'arme biologique. De concert avec ses partenaires internationaux, le CNRC met au point un nouveau vaccinvaccin plus sûr et plus efficace que le vaccin actuel dont la création remonte à une cinquantaine d'années. En ce faisant, le CNRC renforce son rôle d'acteur de premier plan dans la lutte mondiale contre le bioterrorisme.

Laboratoire de lutte contre le terrorisme biologique

On doit mentionner la source de ces photos comme étant le Conseil national de recherches du Canada. Examinez les conditions d'utilisation.

Cette maladie et F. tularensis ont été étudiés en 1924 par MacMac Coy, Chapin, et al. en Californie dans le comté de Tulare. Ils ont montré que l'affection des écureuilsécureuils et des lapins était la même que chez l'homme, que son agent était identique et que certains vecteurs pouvaient jouer un rôle dans la transmission de la maladie. F. tularensis est un minuscule coccobacille à Gram-négatif. Cette bactérie intracellulaire, est entourée d'une capsule pour les formes virulentes.

Les régions touchées : zones humideszones humides, étangs, marais. Le cycle aquatique de la maladie ferait intervenir protozoairesprotozoaires, crustacéscrustacés etc. est mal connu. La maladie peut se transmettre par voie cutanée, respiratoire, par contact, léchage, griffure, morsuremorsure, inhalation d'aérosol mais aussi par piqûre de tiques, taons etc. surtout l'été dans les boisbois. Ce retour à la nature favorise les attitudes à risque. Certaines professions sont plus exposées : vétérinaires, garde-chasse etc.

Réservoirs et vecteurs en Europe : lièvre, lièvre variable, écureuils, lemmings, campagnol, rat musqué, ragondinragondin écureuil, et tiques et moustiquesmoustiques.

La maladie, rare en France, n'est pas toujours bien diagnostiquée d'autant qu'elle peut se manifester sous plusieurs formes, le danger étant qu'elle évolue rapidement en septicémiesepticémie mortelle.