au sommaire

- 1 - Classification

- GRAM, Hans Christian Joachim (1853 – 1938) Pharmacien, bactériologiste et médecin danois

- Coloration de Gram

- Et quelques autres groupes :

- 2 - Structure des bactéries

- Il existe différentes formes de bactéries, chaque forme ayant une appellation particulière :

- 3 - La vie des bactéries

- La division bactérienne : Elle se fait par bipartition en général.

- À lire aussi

Les différentes bactéries, Gram et sa coloration

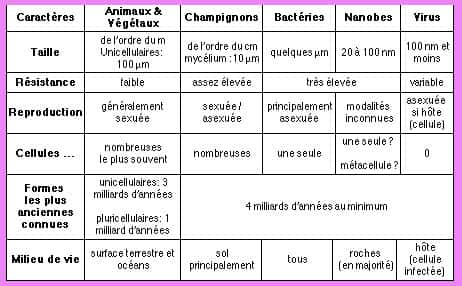

La science du classement des individus est appelée taxonomietaxonomie (ou taxinomietaxinomie) ou systématique. Un classement forme des groupes d'individus, appelés taxonstaxons, qui se ressemblent selon des critères définis et à élimine ceux qui formeront un autre groupe. Deux ou plusieurs taxons peuvent être groupés en un nouveau taxon d'un niveau supérieur etc. La taxonomie est essentielle pour l'identification et la nomenclature des souches bactériennes. Les règles qu'on applique sont celles édictées par Linné en 1753. Les échelons hiérarchiques sont : règne, embranchementembranchement, classe, ordre, famille, genre et espèceespèce.

La terminaison est "ales" pour l'ordre, "aceae" pour la famille, "us", "er" (masculin) ou "a" (féminin) pour le genre et l'espèce qui sont accordés. En pratique courante, genre et espèce suffisent. L'initiale du genre s'écrit en majuscule, le reste en minuscules comme le nom de l'espèce même si celui-ci provient d'un nom propre de personne, et sans trait d'union, même s'il est formé de deux mots. Ainsi, on doit écrire et prononcer par exemple Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus.

1 - Classification

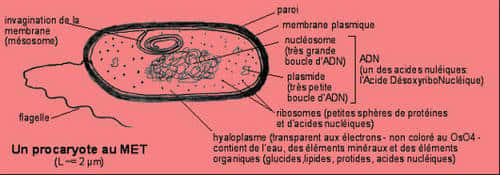

Les procaryotesprocaryotes (ainsi nomme-tt-on l'ensemble des bactéries) sont formés d'une cellule unique d'une dizaine de micromètresmicromètres de long qui possède un chromosomechromosome unique rattaché à la membrane plasmiquemembrane plasmique. La composition de la membrane détermine deux grands groupes :

- Les Archæbactéries :

Leur membrane est composée de lipideslipides de types éthers. Ces molécules sont bien adaptées aux fortes températures. Leur paroi ne possède pas de peptidoglycane (muréine). Ces bactéries se sont maintenues dans les milieux extrêmes et sont, pense-t-on, des reliques du milieu originel. Trois sous-groupes se sont différenciés :

Les bactéries méthanogènes, qui comme leur nom l'indique, produisent du méthane en réduisant le CO2 à partir de l'hydrogène moléculaire. On les trouve dans les marais ou comme symbiotiques dans le tube digestiftube digestif de certains animaux (les ruminants, termites...). Ce sont bactéries anaérobies strictes et sont donc très sensibles à la moindre présence d'oxygène.

Les bactéries halophileshalophiles vivent dans les milieux très salés. Une espèce est l'unique représentante des Archæbactéries phototrophes grâce à un pigment rose, la bactériorhodopsine qui donne sa couleurcouleur au marais salants. A lire sur Futura-Sciences : La route du sel.

Les bactéries thermoacidophiles, des milieux chauds et acidesacides, et qui représenteraient les témoins des premiers temps de la vie.... ?

- Les EubactériesEubactéries :

Ce qui suit est très résumé, le but n'est pas de faire une classification détaillée ! La coloration de Gramcoloration de Gram permet de séparer les bactéries à paroi épaisse des bactéries à paroi fine.

GRAM, Hans Christian Joachim (1853 – 1938) Pharmacien, bactériologiste et médecin danois

Portrait de Gram

Il commence tôt des études de sciences et, diplômé de la Copenhagen Metropolitan School en 1871, toute sa vie il manifesta un intérêt pour les plantes, ce qui le conduisit à envisager les fondements de la pharmacologie.

Diplômé en médecine de l'Université Copenhague en 1878, il fut assistant puis médecin résident au Municipal Hospital de Copenhague, et y reçoit une médaille d'or pour un essai sur le nombre et la taille des érythrocytesérythrocytes dans la chlorose.

Gram voyagea beaucoup en Europe entre 1883 et 1885 pour étudier la pharmacologie et la bactériologie. A Berlin en 1884, il découvrit une méthode pour colorer les bactéries qui porteporte son nom et qui est largement utilisée aujourd'hui pour décider d'un traitement antibiotiqueantibiotique. En 1891 Gram fut nommé professeur de pharmacologie de l'Université de Copenhague, où il travailla sur les aspects cliniques de la pharmacologie. En 1892 il devient médecin chef au Kongelige Frederiks Hospital et au Rigshospitalet. A partir de 1900 il quitte la pharmacologie pour se consacrer à la pratique de la médecine en tant que professeur de pathologiepathologie et de thérapiethérapie et directeur du département de médecine interne de l' Hospital Frederick. Il est président de la Commission de la Pharmacopée entre 1901 et 1921 de Copenhague, jusqu'à sa retraite en 1923. Il était membre de la Royal Health Commission depuis 1893 et reçut de nombreuses disctinctions.

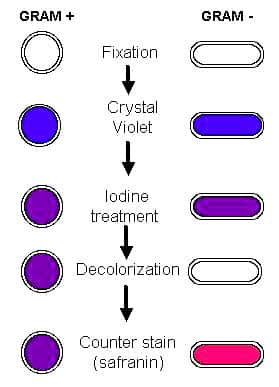

Coloration de Gram

Gram plus et moins

- fixation des bactéries sur une lame microscopique,

- un premier colorant : le "violet de gentianegentiane"

- mordançagemordançage au lugol. A ce stade, toutes les bactéries sont violettes.

- lavage à l'alcoolalcool qui décolore les seules bactéries à paroi fine.

- surcoloration à la fuchsine (rouge) qui recolore les bactéries décolorées.

Après coloration de Gram, les bactéries à paroi épaisses sont colorées en violet : et dites "à Gram positif", les bactéries à paroi fine sont colorées en rouge et dites "à Gram négatif".

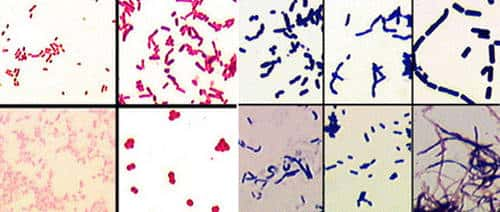

Différentes bactéries

Les lipides membranaires sont de types estersesters. C'est actuellement lui qui prédomine. La paroi contient du peptidoglycane mais selon sa nature on distingue deux grands types de bactéries :

- Les bactéries à Gram positifbactéries à Gram positif : Leur paroi est riche en peptidoglycane.

- Les coques : Bactéries non sporulées et immobiles produisant une coque qui les protège. Elles peuvent être pathogènespathogènes (Staphylococcus, streptococcus, entérococcus) ou non (micrococcus).

- Les bacillesbacilles asporogènes : ne produisent pas de spores. Certains sont pathogènes (ListeriaListeria) mais beaucoup sont utiles (Lactobacillus).

- Les bacilles sporogènes : ces bactéries sont très résistantes grâce à leurs spores. Les deux principaux genres sont pathogènes (anthraxanthrax, botulismebotulisme, tétanostétanos).

- Les Actinomycètes : de formes irrégulière. Exemples : Corynebacterium de la diphtériediphtérie et MycobactériesMycobactéries (lèprelèpre, tuberculosetuberculose). Le Bifidobacterium en revanche agrémente nos yaourtsyaourts.

- Les bactéries à Gram négatifbactéries à Gram négatif : leur paroi est pauvre en peptidoglycane.

- Les bacilles aéro-anaérobies facultatives : toutes les entérobactériesentérobactéries comme Escherichia coliEscherichia coli, Enterobacter, SalmonellaSalmonella ou Yersinia.

Beaucoup ne sont pathogènes qu'en cas de contaminationcontamination fécale d'aliments.

- Les bactéries aérobiesaérobies strictes : On y trouve les bactéries fixatrices d'azoteazote (Rhizobium, Azotobacter) et les bactéries du sol (Nitrobacter, Nitrosomonas) ou d'autres, pathogènes (LegionellaLegionella).

- Les bactéries microaérophiles : Elles n'ont besoin que d'une faible présence d'oxygène. La plus intéressant est Campylobacter pilori (ou helicobacter pilori) que l'on soupçonne responsable des ulcères.

Et quelques autres groupes :

Les ChlamydiaChlamydia et Rickettsia : bactéries parasitesparasites intracellulaires.

- Les MycoplasmesMycoplasmes : procaryotes sans paroi souvent pathogènes.

- Les Spirochètes : procaryotes, de forme hélicoïdale, à flagellesflagelles internes.

- Les CyanobactériesCyanobactéries : procaryotes autotrophesautotrophes. Elles possèdent divers pigments (Nostoc, Anabaena, Chroococcus..)

2 - Structure des bactéries

- La forme et les dimensions

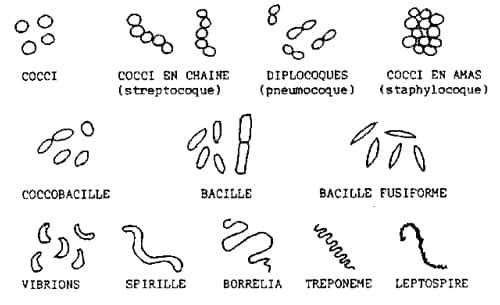

Formes des bactéries

Il existe différentes formes de bactéries, chaque forme ayant une appellation particulière :

- les bactéries sphériques appelées coques, de 1 à 2 µm de diamètre

- les bactéries en forme de bâtonnetsbâtonnets appelées bacilles de 1 à 10 µm

- les bactéries incurvées appelées vibrions

- les bactéries en forme de fuseaufuseau appelées fusiformes

- les bactéries spirilles.

- La Paroi

Elle est présente chez toutes les espèces à l'exception des mycoplasmes. Elle entoure la bactérie et constitue la structure constante la plus externe.

Les parois épaisses et denses sont presque uniquement du peptidoglycane ou muréine ou encore mucopeptide. De structure lamellairelamellaire ce sont des chaînes glucidiques reliées par des peptidespeptides associés à des acides téchoïques.

Les parois fines et lâches sont constituées d'une fine couche de mucopeptides (plus lâches) recouverte d'une membrane séparée de la membrane plasmique par l'espace périplasmique.

La paroi détermine la forme de la bactérie, la protège, et est un passage obligé pour les échanges avec le milieu extérieur, elle est antigénique.

Des porines y sont intégrées qui permettent le passage de petites molécules, en particulier de certains antibiotiques qui bloquent sa synthèse.

- La membrane cytoplasmique

Elle est semblable à celle des autres cellules. Elle assure, en plus, les fonctions des mitochondriesmitochondries, qui n'existent pas chez les bactéries. Elle est la cible des antibiotiques polypeptidiques.

- Le cytoplasmecytoplasme

Il contient les ribosomesribosomes qui assurent les synthèses protéiques en traduisant le m-RNA. Ils sont en contact direct avec le matériel nucléaire. Les ribosomes des bactéries sont différents des ribosomes des eucaryoteseucaryotes. Ils sont la cible de nombreux antibiotiques.

Structuare de bactérie

- Le matériel nucléaire

Les cellules procaryotes ne possèdent pas de noyau mais un chromosome unique circulaire, constitué d'un filament hélicoïdal d'ADNADN bicaténairebicaténaire.

ADN bactérie. Sur cette image vous voyez tout l'ADN de la bactérie qui a subi un traitement spécial pour dérouler et faire sortir son ADN de la cellule.

- Les plasmidesplasmides

Les plasmides sont des éléments circulaires extra-chromosomique faits d'ADN et portent des informations génétiquesgénétiques. Ils sont autonomes et se répliquent indépendamment du chromosome. Ils codent pour des protéinesprotéines enzymatiquesenzymatiques. Ces plasmides sont transmissibles à d'autres bactéries.

- La capsule

La capsule est une structure extérieure non constante. Sa constitution est le plus souvent polysaccharidique. C'est un facteur de virulence car elle protège la bactérie de la phagocytosephagocytose ; les antigènesantigènes capsulaires sont nommés antigènes K.

- Les flagelles

Les flagelles ou cilscils permettent la mobilité des bactéries et seules les espèces qui en ont sont mobilesmobiles. Ils sont constitués d'une protéine appelée flagelline. Les antigènes des flagelles sont appelés antigènes H On peut avoir :

-- un seul flagelle polaire = ciliature monotriche,

-- une touffe de flagelles polaires = ciliature lophotriche,

-- un flagelle à chaque pôle = ciliature amphitriche,

-- des flagelles entourant la bactérie = ciliature préritriche.

-- les spirochètes ont un flagelle interne dénommé filament axialaxial.

- Les pili

Les pili (poils) ne sont visibles qu'au ME. Les pili communs (frange) sont courts et cassants et permettent l'adhésion des bactéries aux interfaces et aux muqueusesmuqueuses : ils sont donc des facteurs de virulence . Ils sont formés d'une protéique : la piline.

Les pili sexuels, plus longs, relient deux bactéries et sont voies d'échanges de matériel génétiquematériel génétique. Les bactéries capables de produire des pili sexuels sont dénommées bactéries "mâles" à l'opposé des autres qui sont dites "femelles".

- La spore

Si on place les bactéries dans des conditions défavorables les bacilles Gram + : il forment des spores très résistantes qui contient, sous forme condensée, le génome et une partie du cytoplasme déshydraté; c'est la sporulationsporulation. La situation de la spore est caractéristique de l'espèce.

Si on place les spores dans des conditions favorables, elles retournent à l'état de bactéries fonctionnelles : c'est la germination.

3 - La vie des bactéries

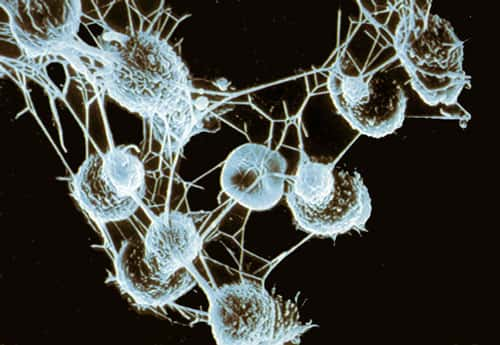

La division bactérienne : Elle se fait par bipartition en général.

Division de staphylocoque

Un petit calcul sympa....

Xo = nombre de bactéries au temps T = 0

X = nombre de bactéries au temps T = 48 h (= 2 880 minutes)

T ½ = temps de division cellulaire (T ½ = 20 minutes)

n = T / T ½ = 2880 / 20 = 144

X = 2Xon

X = 2144 = 2.2 1043 bactéries

Les bactéries colonisent rapidement un milieu, mais heureusement il existe toujours un facteur qui va limiter cette multiplication exponentielle. En effet 2.2 1043 bactéries ont une massemasse supérieure à celle de la terre.

Ce mode de croissance est de type exponentiel et se fait selon le schéma suivant :

1°) Phase de latencelatence : Accoutumance des bactéries à leur environnement et synthèse des premières enzymesenzymes.

2°) Phase de croissance exponentielle : les bactéries se reproduisent. Un certain taux d'humidité est nécessaire et une gamme de température recouvrant 30 à 40°C.

3°) Phase stationnaire en général assez courte

4°) Phase de déclin : le nombre diminue .

L'arrêt de la phase exponentielle est dû à un facteur qui peut être :

- La disparition d'un composé essentiel à la nutrition

- Un mécanisme de régulation, souvent le produit final de la réaction, qui, lorsqu'il atteint une certaine concentration, est toxique pour les bactéries.

- Un mécanisme de compétition.

- Des variations physico-chimiques du milieu.

- La présence d'agents chimiques ou bactériostatiquesbactériostatiques etc.

- Mode respiratoire

Selon leur besoin en oxygène, on définit plusieurs sortes de bactéries.

- les aérobies : elles ont besoin d'une teneur en oxygène normale (ppO2 = 0,2).

- les bactéries aérobies facultatives : elles peuvent vivre indifféremment en présence ou en absence d'oxygène.

- les bactéries microaérophiles : elles ont besoin d'une faible teneur en oxygène.

- les bactéries anaérobies : l'oxygène leur est toxique. Elles se développent en milieu très réducteur : fond de marécages, eaux stagnantes, tube digestif des animaux.

La température, pH et produits chimiques. On définit plusieurs sortes de bactéries selon la température de développement :

-- psychrophiles : jusqu'à une température inférieure à 20°C.

-- mésophilesmésophiles : entre 10° et 45°C.

-- thermophiles : à une température supérieure à 45°C.

La plupart des bactéries se développent lorsque le pH est compris entre 5.5 et 9. Il existe des bactéries acidophilesacidophiles se développant jusqu'à pH = 1, et des bactéries alcalinophiles...

De nombreux produits chimiques (chlorechlore, phénol, métauxmétaux lourds,détergents) sont toxiques pour les bactéries. Ils arrêtent la croissance mais ne les tuent pas, bactériostatiques. Ils détruisent les cellules bactériennes, ils sont bactéricides.