au sommaire

Les péridotitespéridotites sont des roches métamorphiquesroches métamorphiques, résultant de fortes déformations dans le manteaumanteau supérieur. Présentes dans certains basaltesbasaltes en surface, elles témoignent de la dynamique active du manteau.

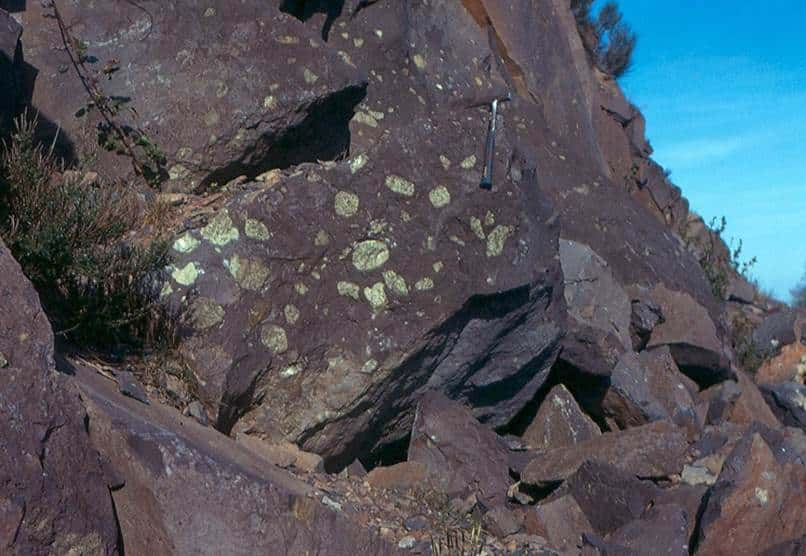

Certains basaltes contiennent, parfois en grande abondance, des enclaves souvent anguleuses de roches vertes. Il s'agit de péridotites, constituées principalement d'olivineolivine (ou péridot) et de pyroxènespyroxènes. Leur densité est de 3,3 g/cm3. Ces roches ressemblent beaucoup aux météorites pierreuses ; c'est pourquoi Clarence RossRoss a suggéré, en 1954, qu'il s'agisse de fragments arrachés au manteau supérieur et transportés par les laves jusqu'à la surface.

Les péridotites : enclaves de manteau supérieur dans les basaltes

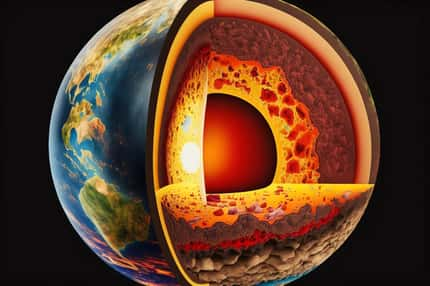

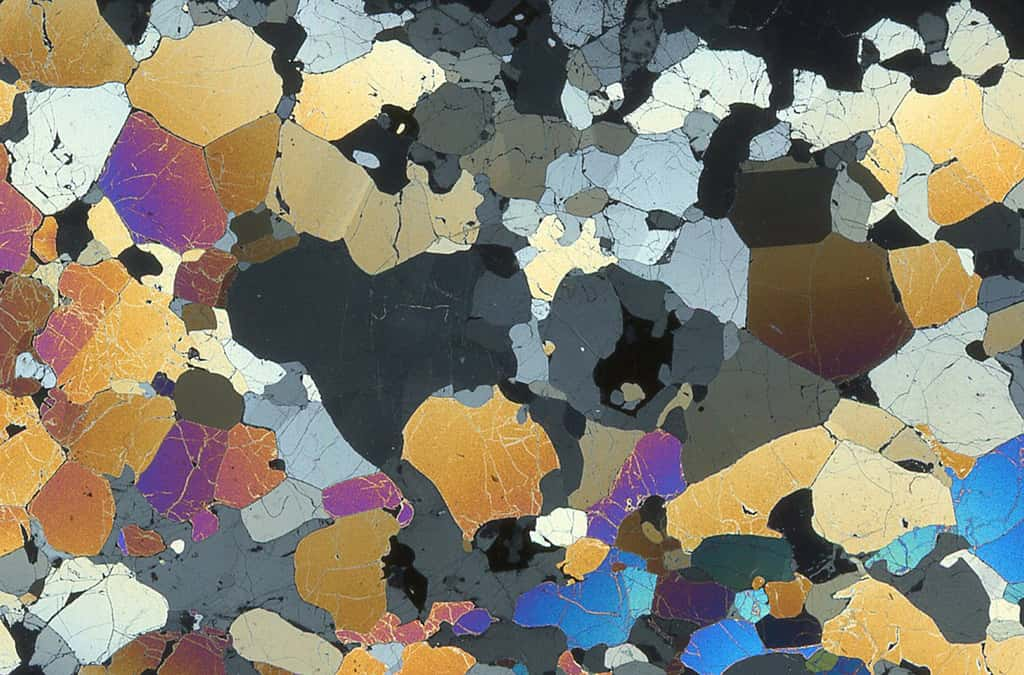

Ces péridotites contiennent généralement du spinellespinelle (Mg,Fe)(Al,Cr)2O4. Elles ont cristallisé sous des pressions relativement faibles, de 1 à 1,5 gigapascal (GPa), et proviennent donc de régions peu profondes du manteau supérieur (40 à 50 km), situées immédiatement sous la croûte continentalecroûte continentale. Plus rarement, on rencontre des péridotites à grenat (Mg,Fe,Ca)3Al2Si3O12, qui témoignent de pressions de cristallisation plus élevées (supérieures à 1,5 Gpa) et sont donc issues de profondeurs plus grandes (au-delà de 70 km).

Des assemblages « solides » : les roches métamorphiques

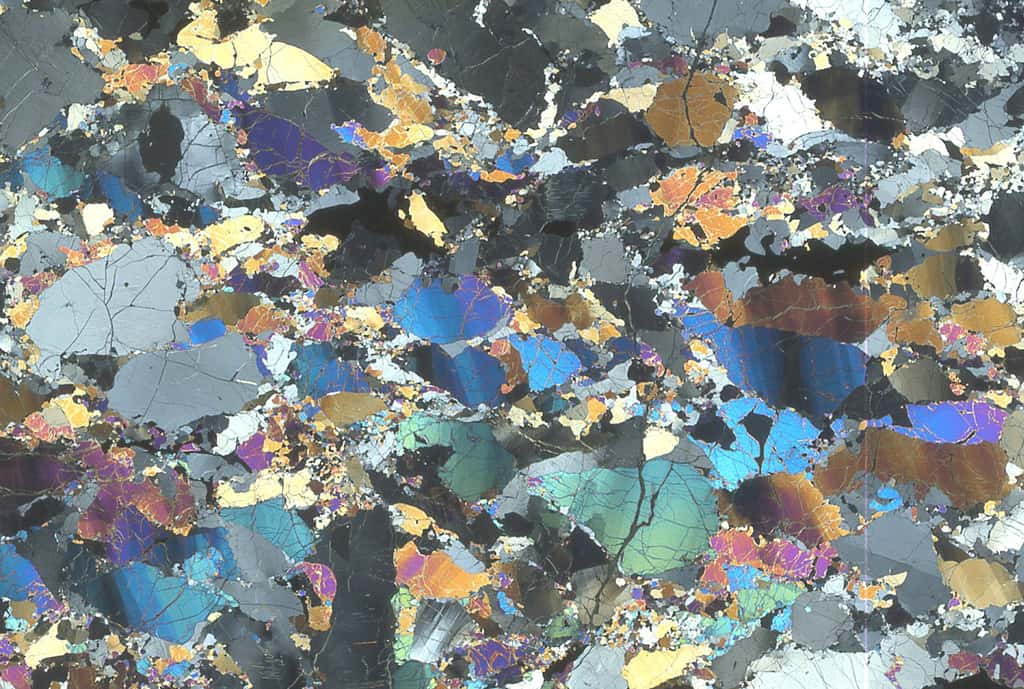

Les arrangements mutuels des cristaux qui constituent les péridotites du manteau supérieur, sont typiques de matériaux ayant cristallisé à l'état solideétat solide. Il ne s'agit donc pas de roches ignéesroches ignées ou plutoniquesplutoniques, mais de roches dites métamorphiques. Ces dernières ont parfois été fortement déformées. Le manteau supérieur est donc le siège de mouvements tectoniques, qui témoignent d'une dynamique active de cette couche.

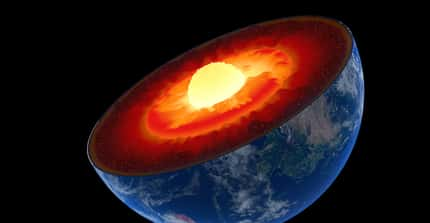

Le manteau étant une unité entièrement solide, la question se pose de savoir d'où viennent les basaltes qui portent les enclaves de péridotites ? Ils ne peuvent pas venir du noyau externe, certes liquide mais entièrement métallique. Les études expérimentales et théoriques indiquent que la formation des basaltes résulte d'une fusion locale et partielle du manteau supérieur, liée à une décompression et/ou à un flux gazeux (vapeur d'eau ou gaz carboniquegaz carbonique). La fusion partiellefusion partielle du manteau se produit principalement au niveau des dorsales océaniques (zone de décompression) et des zones de subduction (processus d'hydratation). Les domaines où la fusion partielle est active ne représentent qu'un volumevolume très restreint de l'ensemble du manteau supérieur.